Surnaturel et mystères n’ont pas cours qu’à Poudlard ! Derrière les grilles de fer forgé, dans le secret des hauts murs et des vieilles alcôves, les internats sont les théâtres privilégiés de frasques où règnent bizarreries sulfureuses, forces occultes et présences démoniaques. Tableau d’horreur d’un genre où le port de l’uniforme est de rigueur, et où frissons et chair de poule ne doivent rien aux courants d’air ni à la courtesse réglementaire des jupettes. Dossier Frissons au pensionnat, chapitre deux.

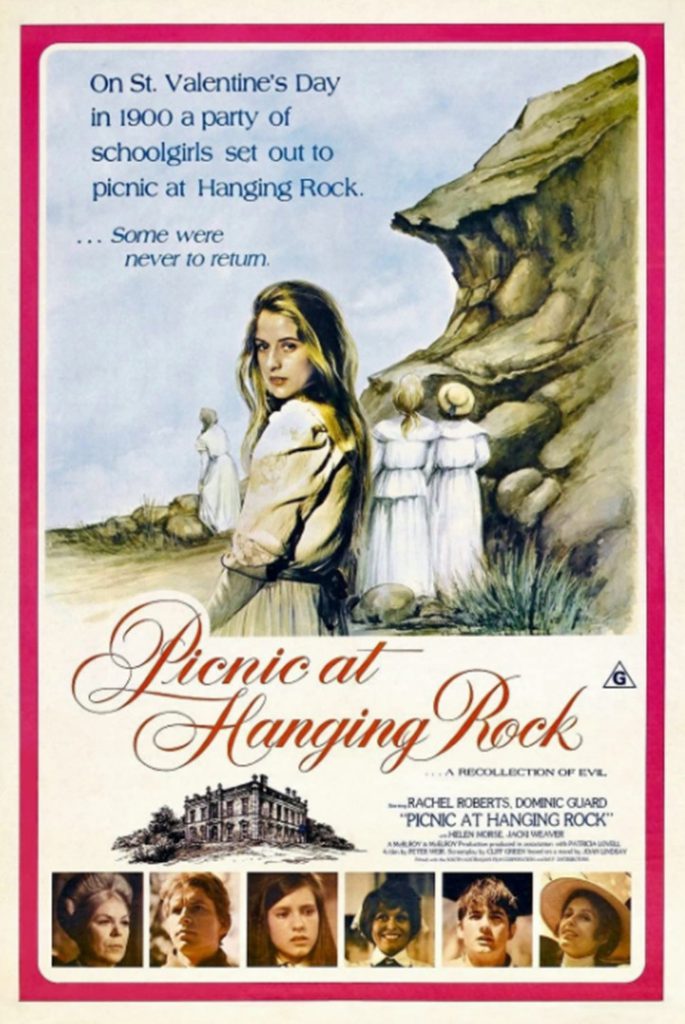

PIQUE-NIQUE À HANGING ROCK (Australie) de Peter Weir (1975)

Hypnotique ou ennuyeux ? Captivant ou frustrant ? Les adjectifs s’affrontent pour qualifier l’étrange Pique-nique à Hanging Rock de Peter Weir. Le réalisateur s’intéressera un peu plus tard au cas d’étudiants masculins dans le succès mondial Le Cercle des poètes disparus, mais ici, c’est de jeunes filles dont il s’agit, en l’occurrence des pensionnaires du très sélectif « Appleyard College », au tournant du 20e siècle (les faits se déroulent en 1900). La présence de la grande bâtisse victorienne dans un cadre sauvage, à deux pas d’un village de pionniers du bush australien, paraît totalement incongrue, pourtant ce n’est pas la plus grande bizarrerie qui nous attend : s’étant éloignées du groupe au cours d’un pique-nique hors des murs de leur institution, trois élèves puis une enseignante s’évanouissent dans la nature sans laisser de trace. La police mène l’enquête, organise des battues mais rien n’y fait : les disparues restent introuvables, et leur absence incompréhensible vient hanter leurs professeurs, leurs camarades et toute la population du bourg.

On raconte qu’un distributeur du film, au terme d’une projection, jeta sur l’écran son gobelet de café, de rage et de dépit ! Car une des singularités, qui ne plait pas à tout le monde, de Pique-nique à Hanging Rock tient dans le fait que le générique de fin défile alors qu’aucune explication logique n’a été donnée à l’énigme. Enlèvements ? Assassinats ? Accident ? Disparitions volontaires ? Les raisons plausibles ne manquent pas… En multipliant les visions du film, on prend conscience que des éléments-clés se dissimulent dans les images comme dans des répliques qu’on a crues, dans un premier temps, anodines. Le fantastique s’invite par petites touches, avec des montres qui d’un coup s’arrêtent, des rochers volcaniques dans lesquels on s’imagine voir des visages, avec les bêtes du désert qui viennent ramper le long du corps des filles endormies. L’ambiance onirique atteint son apogée lors des magnifiques séquences précédant le supposé drame, où les futures disparues explorent en procession, telles un trio virginal de fées en robes blanches, les corridors de pierre de « Hanging Rock ». Dans la bande son, les notes aériennes d’une flûte de Pan alternent avec un son inquiétant, un bourdonnement souterrain, tellurique, comme indiquant la menace de forces cachées et incommensurables.

On pourrait discourir encore longuement de l’œuvre, de ses influences picturales (Botticelli, Manet, Renoir), du sous-texte sociologique ou sexuel (les désirs d’émancipation et les élans amoureux entre élèves, contenus, au sens propre comme au figuré, par les corsets des us victoriens) et de la possible métaphore du colonialisme britannique opposé aux puissances sauvages de l’Australie… Ceux qui savourent la richesse du film mais déplorent sa conclusion peuvent se procurer un court volume, The Secret of Hanging Rock (1987), en fait le dernier chapitre du roman qui a inspiré le film : à l’époque de la première parution du livre, en 1967, ces ultimes pages, explicatives, furent retirées par l’auteure elle-même, Joan Lindsay, suivant une suggestion avisée de son éditeur.

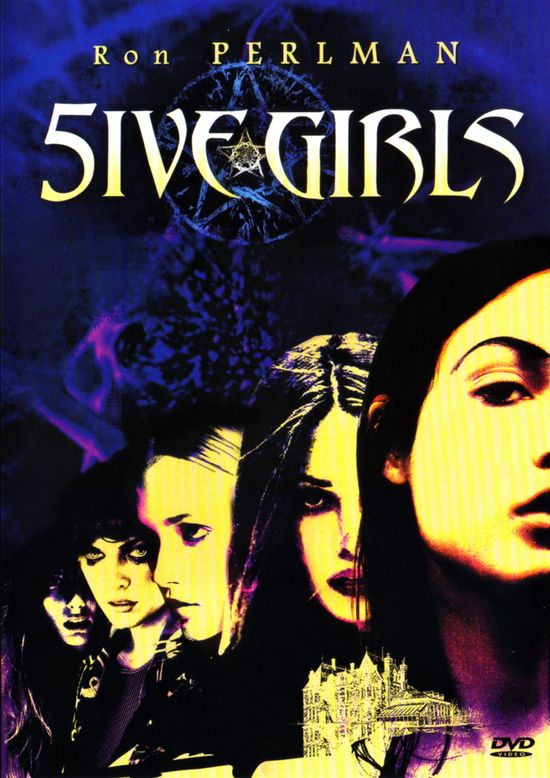

5IVE GIRLS (Canada) de Warren P. Sonoda (2006)

Tous ceux qui ont vu et apprécié Ron Perlman dans les films d’Annaud (Le Nom de la rose), de Jeunet (La Cité des enfants perdus, Alien: Resurrection), de Guillermo del Toro (Hellboy mais aussi Cronos et Blade 2) se désolent de retrouver l’acteur impliqué dans une production aussi calamiteuse que celle-ci. Oui, mais comédien est un métier, on ne peut pas toujours jouer les divas en n’exigeant que des bons rôles sous la direction de cinéastes de renom. Ainsi Perlman a endossé en 2006 la défroque du père Drake, prêtre catholique et enseignant dans un pensionnat privé. Bouleversé par la disparition mystérieuse, quelques années plus tôt, d’une des élèves de l’établissement, il doit à présent refaire l’éducation de cinq demoiselles à problèmes. Pour l’assister dans sa tâche, il peut compter sur Miss Pearce, blonde à l’autorité glaciale à la tête de la boîte.

Absolument rien ne se tient dans cette petite production écrite et filmée par le dénommé Warren P. Sonoda. Peut-être bridé par le petit budget de 3 millions de dollars, Warren P. n’a pas enrôlé des légions de comédiens, et on barbote dans une mer d’incohérences : l’énorme bâtiment du pensionnat n’abrite que les cinq élèves du titre, et en dehors du curé et de la dirlo il n’y a aucun personnel ! Quant à l’intrigue fantastique, c’est une histoire pas très sérieuse de possession qui veut que l’école soit le terrain de jeu d’un horrible démon. L’entité néfaste passe d’un hôte à l’autre par simple contact, montre l’étendue de ses pouvoirs par des tours de passe-passe (comme refaire la peinture d’un couloir d’un geste de la main !) et par le recours en post-prod. à des effets numériques médiocres. Quant aux soi-disant ados (les actrices ont toutes largement 20 ans), elles s’épaulent pour affronter la bestiole en échangeant des répliques ahurissantes à la Club des Cinq. Donc pas grand-chose à sauver, cela dit le film trouve grâce aux yeux de quelques indulgents, peut-être fouettés par de brèves audaces salaces façon cinoche d’exploitation (la directrice pratique la fouille à corps en petite culotte et donne aussi la fessée !). Pour conclure avec Ron Perlman, précisons qu’il sera l’an prochain au générique d’une nouvelle adaptation à l’écran de Pinocchio signée Guillermo del Toro (un métrage d’animation — l’acteur prêtera sa voix au personnage de directeur de théâtre Mangiafuoco).

ÆNIGMA (Italie/Yougoslavie) de Lucio Fulci (1987)

Dans le sous-genre « horreur à l’internat » comme dans les autres, il n’y a donc pas que des chefs-d’œuvre mais il faut tout voir, alors hasardons-nous encore plus avant dans les tunnels sombres — mais très fréquentés — de la série B/Z, en compagnie de Lucio Fulci. Passé à la postérité du cinéma gore avec sa fameuse trilogie macabre au tournant des années 1980 (L’Enfer des zombies, Frayeurs et L’Au-Delà, auxquels on peut ajouter le giallo L’Éventreur de New York, pas mal non plus), l’Italien a mis en scène sur la fin de sa vie quelques titres anecdotiques tels que Soupçons de mort, Murderock ou encore cet Ænigma dans lequel il n’eut pas le cœur à s’investir (les comédiens le jugèrent amer et distant sur le plateau) mais dont l’intrigue nous permet de discuter ici.

L’argument du film n’est pas neuf, il a servi dans plein de titres horrifiques de la même époque (en gros, le gamin ou l’adolescent brimé, qu’on venge ou qui revient se venger, parfois d’outre-tombe). Ainsi, à l’université catholique Saint-Mary, à Boston, une mauvaise plaisanterie fomentée en bande vire au drame et envoie à l’hôpital la pauvre Kathy. Plongée dans le coma, la godiche ourdit une vengeance surnaturelle… L’usage excessif de focales grand angle, les coups de zoom hyper-voyants et le montage décousu (un personnage de médecin à bouclettes a l’air d’être partout à la fois !) sont autant de preuves à charge contre cette œuvrette frappée d’indigence (ce n’est pas le Massachussetts qu’on voit dans les arrière-plans, mais les immeubles HLM de Sarajevo). Le film tourna beaucoup en son temps dans les vidéo-clubs mais aujourd’hui, Ænigma n’intéresse plus grand monde, à l’exception de quelques bissophiles complétistes qui ne souffriraient pas d’oublier un seul titre, même mineur, dans leur DVD-thèque dévolue à Fulci. Info bonus n°1 : l’affiche française du film nous rappelle qu’Ænigma fut projeté au Festival d’Avoriaz 1988 dans le cadre d’un hommage au cinéaste sous le label de la « section Peur », compétition parallèle où fut distingué cette année-là Hellraiser de Clive Barker (lors de l’édition précédente, c’était l’excellent Bloody Bird de Michele Soavi qui séduisit le jury, et l’année d’après le chouette Waxwork d’Anthony Hickox, qui pourtant ne fait pas peur). Info bonus n°2 : l’actrice principale, Lara Lamberti, n’est autre que la nièce de Klaus Kinski. Et donc la cousine de Nastassja. Voilà.

LEVEL 16 (Canada) de Danishka Esterhazy (2018)

Peut-on associer film de pensionnat et science-fiction ? Bien sûr, répond la Canadienne Danishka Esterhazy avec Level 16. Inédit en France, y compris en festival (il est pourtant passé par le BIFFF en 2019 et dans des festivals généralistes prestigieux tels que la Berlinale), le film ne nous emmène pas dans l’espace, c’est juste, mais dans un microcosme dirait-on souterrain, une enfilade grise de pièces et couloirs aveugles dans lesquels marche au pas tout un collège de jeunes filles en uniformes tristes. Le regard bas, Ava, Rita, Vivien, Sophia et les autres apprennent tout ce qu’il faut savoir des « vertus de la féminité », et cela commence par l’obéissance. Si les élèves retiennent bien leur leçon, un avenir heureux leur est promis dans une famille d’adoption aisée, à l’extérieur…

Il y a anguille sous roche, c’est sûr, sinon la discipline ne serait pas assurée par des gardes patibulaires vêtus de noir aux ordres d’une blonde sculpturale qui a tout d’Ilsa, la fameuse « louve des SS » chérie des amateurs de nazisploitation. Perchée sur talons aiguilles, l’inflexible Miss Brixil mène la soi-disant école à la baguette (au cinéma, les directrices de pensionnat sont souvent blondes et salopes, c’est comme ça), et ses apparitions à l’écran sont guettées par le spectateur autant qu’elles sont redoutées par les filles. L’organisation martiale paraît sans faille, or il y a toujours un ou deux grains de sable, des fortes têtes coupables de curiosité et de liberté de pensée… Très prenant en dépit de son esthétique froide (on ne sort pas des intérieurs de grisaille éclairée au tube néon), le récit s’engage petit à petit sur les rails à suspense du film d’évasion tout en théorisant sur les procédés de manipulation des masses (mensonge et maintien dans l’ignorance), sur la tyrannie du jeunisme et les exigences machistes en termes de séduction féminine. En somme, une production aux moyens serrés mais d’une envergure certaine, avec peut-être un bémol : la mansuétude de la cinéaste envers son personnage de despote blonde, que le scénario féministe et moral, anti-spectaculaire, se garde de châtier à la mesure de ses crimes.

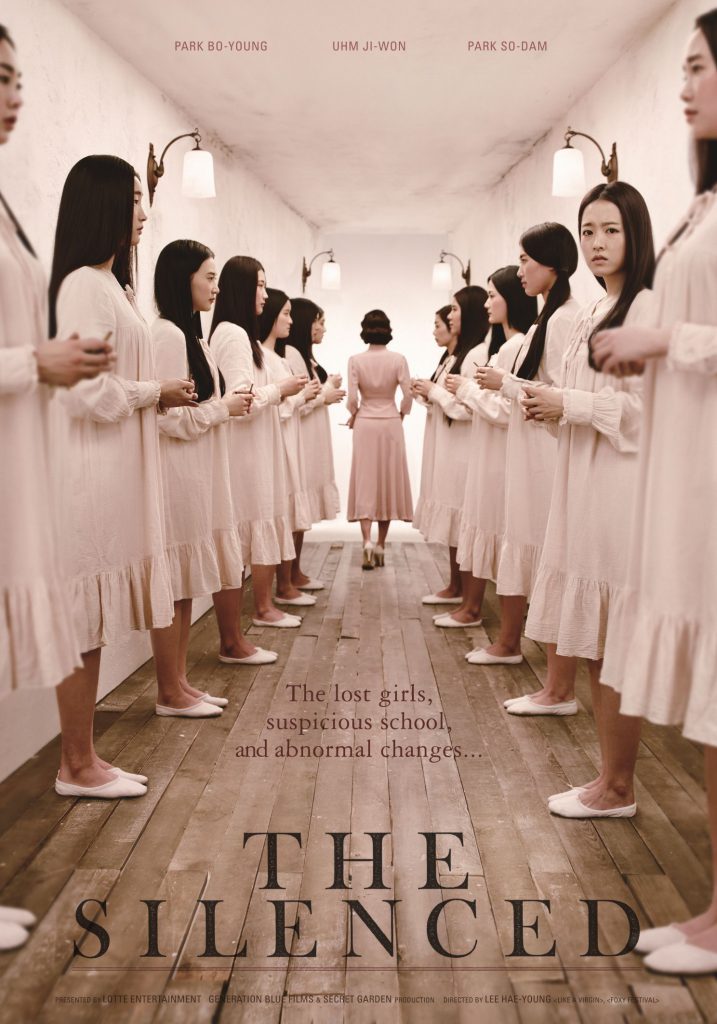

THE SILENCED (GYEONGSEONGHAKYOO: SARAJIN SONYEODEUL, Corée du Sud) de Hae-young Lee (2015)

« Mon but premier était de filmer une histoire mystérieuse dans un pensionnat de filles », a déclaré le réalisateur Hae-young Lee à la sortie du film, « une histoire qui se passerait dans les années 1930 et qui déborderait d’émotions juvéniles ». D’excellentes intentions qui permirent au film de se tailler un joli succès au box-office coréen, et aux actrices principales — Bo-young Park, So-dam Park et Ji-won Hum — de recevoir quelques prix d’interprétation. Avant toute chose, un point d’Histoire : dans les années 1930, la Corée était occupée. Toute ? Oui. Annexé en 1910, le pays n’était alors qu’une province du Japon impérialiste (il en fut ainsi jusqu’en 1945). Lorsque débute le film, la jeune Ju-ran, tuberculeuse, est laissée par ses parents aux bons soins d’un institut médicalisé, comme un lycée doublé d’un sanatorium. Rebaptisée Shizuko, prénom japonais, par l’administration scolaire, Ju-ran peine à trouver ses marques, affaiblie par sa maladie et chahutée méchamment par d’autres pensionnaires. Il faut dire que « Shizuko » était avant elle le nom attribué à une élève appréciée de toutes et qui a étrangement quitté l’établissement, sans prévenir quiconque ni même dire au revoir…

Les décennies d’occupation furent terribles pour le pays (pendant la guerre, par exemple, de nombreuses femmes furent utilisées comme esclaves sexuelles pour aller « réconforter » les soldats de l’Empire), et il se dit même que nombre de Coréens furent envoyés en Mandchourie dans l’épouvantable « Unité 731 », camp d’expérimentation sur cobayes humains dirigé par un général japonais du nom de Shirô Ishii, partisan des armes bactériologiques. Un passé traumatisant dont on trouve des traces dans le scénario de The Silenced, sans que celui-ci, pour autant, verse dans l’horreur. La mise en scène d’Hae-young Lee s’inscrit dans la lignée des histoires de fantômes des productions japonaises et coréennes des années 2000. Le film est destiné à un public large, et malgré son tempo très lent, il a forcément fait vibrer la fibre patriotique des Coréens grâce au courage de ses héroïnes, des jeunes filles capables, au péril de leurs vies, de mettre en échec les manigances dégueulasses des envahisseurs nippons (et de la directrice du pensionnat qui, naturellement, est une crevure !). Quant à la reconstitution de l’époque, elle est très belle, photo et direction artistique sont sans faille.

Dossier Frissons au pensionnat, troisième et dernière partie

Nos précédents dossiers cinéma :

Frissons au pensionnat — première partie (novembre 2020)

Proies & chasseurs (avril 2020)

Teenage & métamorphoses (juin 2019)

British indie horror (mai 2019)

Horreur et Baby-Sitters (janvier 2018)