C’est bel et bien Hobbes (le philosophe, pas le tigre en peluche) qui observa il y a quelques siècles que « l’homme est un loup pour l’homme ». Prenant la métaphore au pied de la lettre, cinéastes et scénaristes ont plus d’une fois raconté comment le terrifiant Sapiens-Sapiens prend son pied en s’adonnant aux plaisirs régressifs autant que transgressifs de la chasse à l’homme. En pleine nature comme en centre ville, dans la société moderne ou dans une dystopie futuriste, tous les terrains sont bons pour que d’authentiques pervers misanthropes canardent leurs semblables à tout va. Chaussez les bottes, chargez les fusils, faites mousser la bière : la chasse est ouverte ! Le tour de la question en dix films emblématiques du genre.

La Chasse du Comte Zaroff (1932)

Mettons tout de suite les choses au point quant au contenu de ce dossier : pas question de recenser tous les films racontant la lutte d’un malheureux contre des porteurs de flingues qui, pour toutes sortes de raisons (règlement de comptes, témoin gênant, etc.), lui courent après pour lui faire la peau. On ne parlera donc pas de Rambo (1983, Ted Kotcheff), ni de Chasse à mort (1981, de Peter Hunt, avec Lee Marvin et Bronson), ni de plein d’autres qui ne cadrent pas avec ce qui nous passionne ici : une situation de « jeu » sadique créée de toutes pièces pour satisfaire des besoins primaires de violence homicide. Dans le genre l’initiateur, le précurseur se nomme Zaroff, un aristocrate joué par Leslie Banks dans La Chasse du Comte Zaroff, réalisé par Irving Pichel et Merian C. Cooper en 1932. Tourné avec la même équipe technique, dans les mêmes décors et en même temps que le fabuleux King Kong (l’actrice Fay Wray est également au générique des deux films), The Most Dangerous Game (le titre original, avec un jeu de mot sur « game », à la fois « jeu » et « gibier ») est adapté d’une nouvelle que l’Américain Richard Connell publia en 1925 (et éditée en France en 1960 par Robert Laffont dans une anthologie au titre aguicheur, Histoires abominables). Zaroff, donc, un Cosaque exilé dans les Antilles, provoque des naufrages aux abords de son île privée pour ensuite se divertir à prendre en chasse les rescapés (à l’arc, c’est plus sportif). C’est le sort de Bob Rainsfield, un célèbre chasseur de fauves qui va ainsi se retrouver dans la position de la proie…

« Je sais à présent ce que ressentent les animaux que je traque », admet Rainsfield tandis que Zaroff rapplique, flanqué de ses domestiques mutiques et de ses chiens. Une espèce de proto-conscience écologique émerge ainsi discrètement, avec ce spécimen de tueur de tigres qui d’un coup découvre que ce n’est vraiment pas cool d’avoir un assassin aux trousses. La chasse à l’homme se déroule dans de beaux décors de jungle reconstituée, cependant elle n’occupe pas l’essentiel du métrage, au demeurant assez court (1h04). La durée modeste s’explique surtout par des coupes pratiquées à l’issue de projections-tests au cours desquelles des spectateurs effarouchés furent tentés de prendre la fuite ! Ainsi, la visite de la salle des trophées du comte (dans son château très « gothic horror ») fut réduite à sa portion congrue, allégée de plusieurs plans sur des proies humaines naturalisées et autres têtes coupées, commentés avec force détails par Zaroff. Des minutes sans doute savoureuses et hélas perdues, mais la force du film reste intacte. Et la composition avec accent slave de Leslie Banks (un vétéran de la Grande Guerre ; sa longue cicatrice au front, ce n’était pas du chiqué) est à elle seule un sacré numéro.

Le Prix du danger (1983)

Le thème de monsieur Tout-le-monde pourchassé par des tueurs inspira l’auteur de science-fiction américain Robert Sheckley, romancier et novelliste prolifique, décédé en 2005, qui signa, par exemple, un volume de la série des romans Star Trek dérivés de la série Deep Space Nine (« The Laertian Gamble », 1995). Pas de voyages intersidéraux dans la nouvelle The Prize of Peril (1958) mais une intrigue dans une Amérique du futur où un jeu télévisé offre à un candidat, proie volontaire, de toucher le Pactole pourvu qu’il survive une semaine durant avec des tueurs à ses trousses. L’histoire fut portée à l’écran une première fois il y a 50 ans par la télévision ouest-allemande (Le Jeu des millions, 1970), cependant seule la seconde version filmée, Le Prix du danger, est restée célèbre.

« J’ai eu envie pendant 20 ans d’adapter cette nouvelle au cinéma », a affirmé le Français Yves Boisset, cinéaste pamphlétaire marqué à gauche et n’ayant jamais raté une occasion, surtout dans les années 1970-80, de brocarder les vices et obsessions nocives des nantis, des hommes de pouvoir et des notables, quitte à se voir taxé, parfois, d’auteur manichéen. Il en va ainsi des personnages du Prix du danger (1983), qui se répartissent de façon très binaire entre bons et méchants, entre gentils idéalistes pauvres d’un côté et arrivistes sans morale de l’autre, prêts à tout pour engranger des bénéfices et fumer de gros cigares. Tourné dans les quartiers les plus modernes et impersonnels de Belgrade, Le Prix du danger imagine une Europe du 21ème siècle plombée par le chômage et où un jeu télévisé mortel déchaîne les passions. Près de quarante ans après sa réalisation, le film a mal vieilli, en tout cas d’un point de vue formel : les décors, les costumes, le jeu des acteurs… tout cela apparaît aujourd’hui horriblement toc (sauf Gérard Lanvin, très bien en bravache aux abois qui risque sa peau), mais le film est inattaquable sur le fond, œuvre visionnaire préfigurant avec près de 20 ans d’avance la naissance de la cynique, factice et putassière « télé-réalité ». Bien sûr, voir des citoyens se faire massacrer en direct entre deux écrans de pubs, cela relève encore de la science-fiction, n’est-ce pas, on n’en est pas encore là…

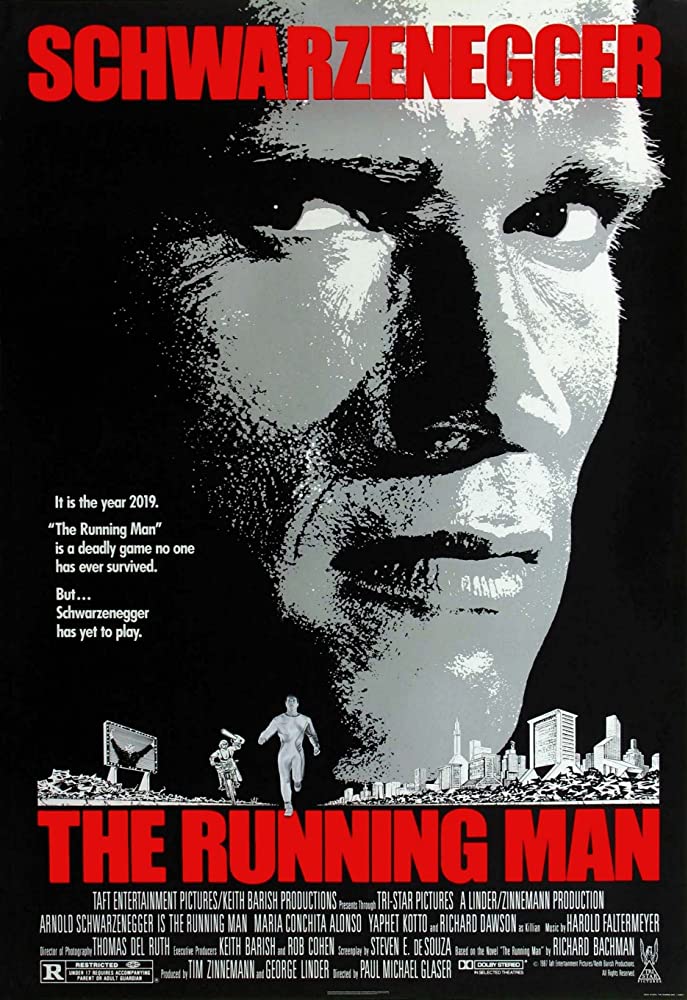

Running Man (1987)

La transition est obligatoire avec Running Man, sorti quatre ans après Le Prix du danger et qui fit s’arracher les cheveux à Yves Boisset. Effaré par le nombre de similitudes entre les deux films, Boisset entreprit une action en justice pour plagiat à l’encontre des producteurs américains, lesquels réussirent avec le concours de féroces avocats à faire traîner les choses de façon invraisemblable. Au terme de onze années (!) de procédure, de jugement en appel puis en cassation, la cour rendit un ultime verdict : oui, Running Man est un plagiat du Prix du danger, quand bien même il est officiellement l’adaptation du roman éponyme de Stephen King, sorti en 1982. Réalisé par Paul Michael Glaser, Running Man s’éloigne en fait beaucoup du livre de King, dont il reprend seulement l’argument du jeu télé violent dans une Amérique en proie à une terrible récession. En revanche, les « emprunts » à la mise en scène de Boisset sont légion : les séquences sur le plateau du jeu, dans le studio télé, sont identiques d’un film à l’autre, et le comédien Richard Dawson, dans le rôle de l’animateur, livre une composition calquée sur celle de Michel Piccoli, l’abject Frédéric Mallaire en costume blanc qui harangue le public tout au long de la cavale de Gérard Lanvin.

Faut-il alors vouer Running Man à l’opprobre et aux oubliettes ? Car malgré tout, le film est très fun et, même si P. M. Glaser n’a rien d’un James Cameron ou d’un McTiernan, sa mise en scène est plus dynamique que celle de son modèle français (le savoir-faire US booste aussi le nombre de cadavres : 38 morts violentes contre 6 chez Boisset). C’était bien le moins dans une production ayant pour vedette Arnold Schwarzenegger, alors au faîte de sa gloire à une époque où il enchaînait deux, trois, voire quatre films par an (dans sa filmographie, Running Man se place entre l’excellent Predator et le polar Red Heat/Double Détente de Walter Hill). À l’aise comme un poisson dans l’eau, Arnold fait le show en débitant des punchlines cigare au bec. Sa carrure de vainqueur autorise son personnage de héros traqué à se sortir sans une égratignure des situations les plus périlleuses, face à des tueurs sortis tout droit d’un album de BD… ou plutôt échappés des rings de la Wrestlemania, la « compétition » de catch à grand spectacle qui fait toujours un malheur aux États-Unis. Bref, une heure et demie des plus récréatives, même si les costumes et coupes de douilles eighties — ainsi que les décors, très carton-pâte — font aujourd’hui un peu peine à voir.

Que la chasse commence ! (1994)

Avant d’aborder ce film avec Rutger Hauer et le rapper Ice-T, on aurait pu parler de Chasse à l’homme (Hard Target) tourné par John Woo un an plus tôt, qui part de la même idée : des salauds fortunés jettent leur dévolu sur des sans-abri pour s’en servir comme proies. Cependant, même si l’annonce du tournage constitua un petit événement, saluant l’arrivée à Hollywood du cinéaste prodige de Hong-Kong, Chasse à l’homme ne peut passer pour autre chose que ce qu’il est : un film d’une bêtise cosmique dans lequel des mafieux de carnaval peuvent squatter de nuit comme de jour les rues de la Nouvelle-Orléans pour y faire des cartons (les forces de l’ordre se résumant à l’écran à une fliquette solitaire qui prend les dépositions sur une machine à écrire). Dans les rôles du fumier en chef et de son bras droit, Lance Henriksen et Arnold Vosloo prennent la pose jusqu’à ce que le justicier Jean-Claude Van Damme massacre toute la bande dans un festival lourdingue de plans répétés sous plusieurs angles et d’explosions montées au ralenti. Sur un sujet donc similaire, mieux vaut (re)voir Que la chasse commence. Ice-T y tient le rôle d’un clochard au bout du rouleau qui passe à un cheveu du suicide, juste avant qu’un job lui tombe du ciel : il va servir de guide à un groupe d’amis, réunis pour une partie de chasse en pleine nature sauvage. Or c’est bien le pauvre gars en guenilles et nulle autre bête que les types envisagent de mitrailler.

Surtout actif à la télévision (il a réalisé plusieurs épisodes de Dexter et The Walking Dead, entre autres, et il fut aussi l’un des « masters of horror » à l’œuvre pour la série éponyme initiée par Guillermo Del Toro), Ernest Dickerson ne signe pas le chef-d’œuvre du film d’action des années 1990, mais Surviving The Game vaut largement le coup d’œil. Après un quart d’heure introductif à Seattle assez bancal, le film prend son essor dès que l’intrigue s’installe dans les montagnes. Les décors naturels sont superbes et l’interprétation est excellente. Outre Rutger Hauer (le leader de la bande de tueurs) et Ice-T, le casting est riche des talents de Charles Dutton, Gary Busey, F. Murray Abraham… Une anecdote circule : un matin, Gary Busey arriva sur le plateau avec deux pages de monologue écrite de sa main pour son personnage. Et Rutger Hauer fit la gueule, estimant que le collègue cherchait à lui voler la vedette. Il n’empêche que la séquence fut tournée et conservée au montage vu qu’il s’agit d’une des meilleures du film (c’est le passage où Busey raconte l’origine de sa balafre sous l’œil droit) ! Dès… que la chasse commence, les affrontements violents sous le soleil vont bon train et on ne s’ennuie jamais (dommage seulement que Gary Busey, très à l’aise et charismatique, disparaisse le premier). À porter aussi au crédit du film, deux séquences manifestement écrites en hommage à La Chasse du Comte Zaroff. Retrouvez lesquelles !

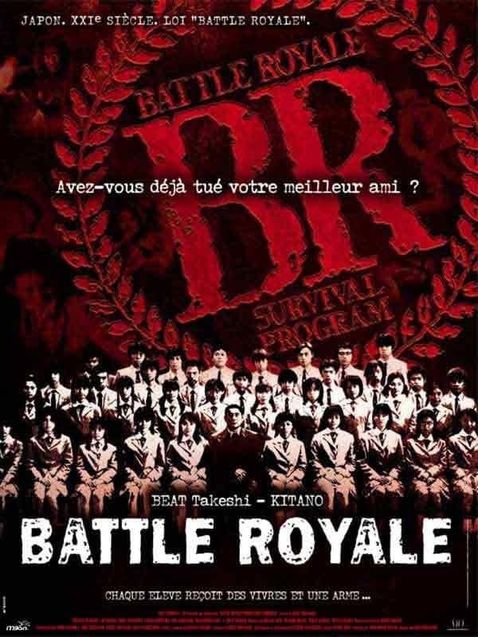

Battle Royale (2000)

Les chiffres ne mentent pas : nous fêtons cette année les vingt ans de la sortie de Battle Royale, l’éminent titre japonais de cette sélection. À l’origine du film, non pas un manga (celui-ci est venu après) mais un roman éponyme de l’écrivain Kōshun Takami, qui signe aussi le scénario. On connaît la discipline rigide du système scolaire nippon, mais voilà : tout fout le camp, et les jeunes ne respectent plus l’autorité des professeurs. Puisque les lycéens deviennent désobéissants et agressifs, et avant que toute la société parte en sucette, le gouvernement fait passer le décret « Battle royale », en vertu duquel une classe de terminale, chaque année, est tirée au sort et contrainte de participer à un jeu mortel : en l’espace de trois jours, les adolescents doivent s’entretuer, jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un.

Le film simplifie la trame du roman, dont l’intrigue ne se déroule pas au Japon mais dans une nation fictive gouvernée par un pouvoir autoritaire. Mais l’essentiel est là : prisonniers sur une île, les lycéens vivent une expérience entre Sa Majesté des mouches et La Chasse du comte Zaroff. Sitôt les règles du « jeu » expliquées (par un de leurs anciens profs, qu’interprète Takeshi Kitano), les quarante gamins, tous à la fois chasseurs et proies, se dispersent sur l’île et le massacre commence. On admire l’efficacité des outils les plus variés (hache, couteau, arbalète, grenades, flingues et fusils…), et le spectacle s’avère plus d’une fois troublant, avec notamment des jeunettes en jupettes qui ne mettent pas longtemps à trouver leurs marques les armes à la main (la meilleure séquence est peut-être celle d’un crêpage de chignon mémorable, en fait un carnage entre cinq gamines armées de pistolets automatiques autour d’une table de cuisine). À ce rythme, les deux heures de métrage passent très vite, avec des personnages nombreux qui, bien qu’ils n’apparaissent, pour certains, que quelques minutes à l’écran, sont assez bien croqués pour ne pas se réduire à de simples silhouettes-cibles fonctionnelles. Si le film, malgré tout, déçoit, c’est surtout à cause de sa neutralité esthétique (la photographie est assez plate), et on ne peut in fine s’empêcher de se demander ce que Takeshi Kitano, alors cinéaste adulé de Sonatine, Hana-bi et L’Été de Kikujiro, aurait pu faire de Battle Royale s’il avait occupé le siège du réalisateur à la place du vénérable Kinji Fukusaku, âgé de 70 ans au moment du tournage.

Severance (2006)

On est d’accord pour affirmer que le thème de la chasse à l’humain n’est pas un sujet de rigolade, mais ce serait compter sans les Anglais et leur légendaire sens de l’humour, y compris dans les pires situations. So let’s go to Britain ou plutôt non, direction les forêts de Hongrie où le ventre d’un car de tourisme avec le volant à droite laisse sortir une collection de cadres moyens britanniques réunis pour un week-end de « team spirit building » dans les bois. Tous sont des employés d’une multinationale de l’armement, du genre à avoir fait son beurre, par exemple, dans des conflits comme la guerre civile dans l’ex-Yougoslavie. Attention au retour de bâton, quand un gang paramilitaire jadis armé et formé par leurs soins leur tombe sur le dos…

Il y a donc une morale dans cette histoire qui balance entre comédie de caractères, horreur gore et thriller (comme en témoigne cette scène significative où l’un des cadres susnommés pose le pied sur une mine dont il reconnaît le modèle). Une morale et, en même temps, un savoir-faire indéniable dans l’écriture de scénario, car Severance réussit comme peu d’autres productions à atteindre le dosage idéal entre horreur et humour. Une vraie petite montagne russe où on se marre autant qu’on grince les dents. S’ajoute aussi le plaisir d’une heure trente en compagnie d’un casting extrêmement sympathique, que le réalisateur Christopher Smith mit pas moins de quatre mois à réunir. La synergie du groupe d’acteurs est parfaite, avec, en tête d’affiche, la bonne bouille de Danny Dyer (de la série télé EastEnders) et la Canadienne Laura Harris (vue auparavant dans une saison de 24 Heures chrono). Maintenant, une question se pose dans l’esprit du chroniqueur : Severance a-t-il vraiment sa place dans ce dossier consacré aux films de chasse à l’homme ? On n’est pas pile-poil dans le thème, c’est juste, et le jeu de massacre sadique serait plutôt à mettre sur le compte du réalisateur et scénariste, motivé par une ambition malicieuse du style « Et si on s’amusait à jeter une poignée de compatriotes entre les griffes d’une meute de loups des Balkans ? ». Quoiqu’il en soit, le DVD est à ranger sur l’étagère du salon aux côtés des autres fleurons de l’« horror comedy » anglaise, l’incontournable Shaun of the Dead, bien sûr, mais aussi Bienvenue au cottage, Dog Soldiers and so on…

Les Proies (2007)

On ne plaisante plus avec Les Proies (à ne pas confondre avec Les Proies de Don Siegel, en 1971, avec Eastwood, ni avec le remake de ce dernier, signé Sofia Coppola en 2017). Nous sommes maintenant en Espagne, dans un réseau de petites routes forestières de montagne à l’écart de tout, sur lesquelles s’aventure Quim, un type qu’une jolie brune chapardeuse a délesté de son portefeuille dans une station-service. Le pauvre retrouve vite sa voleuse, mais ce qui attend les deux personnages est bien pire qu’une engueulade autour d’un larcin : des tireurs invisibles postés sur les sommets les prennent soudain pour cibles. La poursuite s’engage dans les bois, les cavernes, les torrents…

Le cadre naturel hostile (on n’est pas sur un GR balisé) pourrait faire assimiler ce qu’on a sous les yeux à un film de survie, façon Délivrance, mais c’est bien à une chasse à l’homme à laquelle on assiste, pimentée par le fait que jamais on ne distingue les tireurs. Il y a une raison à cela : ce n’est qu’une fois l’heure de métrage atteinte que le réalisateur Gonzalo López-Gallego dévoile l’identité étonnante de ses assassins. Les Proies est donc un film à chute, laquelle soulève une question de société encore d’actualité il y a une dizaine d’années, mais un peu moins dans l’air du temps aujourd’hui (précisons juste que le titre espagnol original, El rey de la montaña — « le roi de la montagne » — renvoie dans le film au nom d’un jeu). Impossible d’en dire plus sans divulguer quoi que ce soit, il ne faudrait pas gâcher la surprise de ce film brutal — mais pas gore —, à la vraisemblance parfois discutable mais jusqu’au-boutiste dans son propos et soutenu par une photographie qui restitue à merveille les nuances ocres, vertes et humides de la forêt.

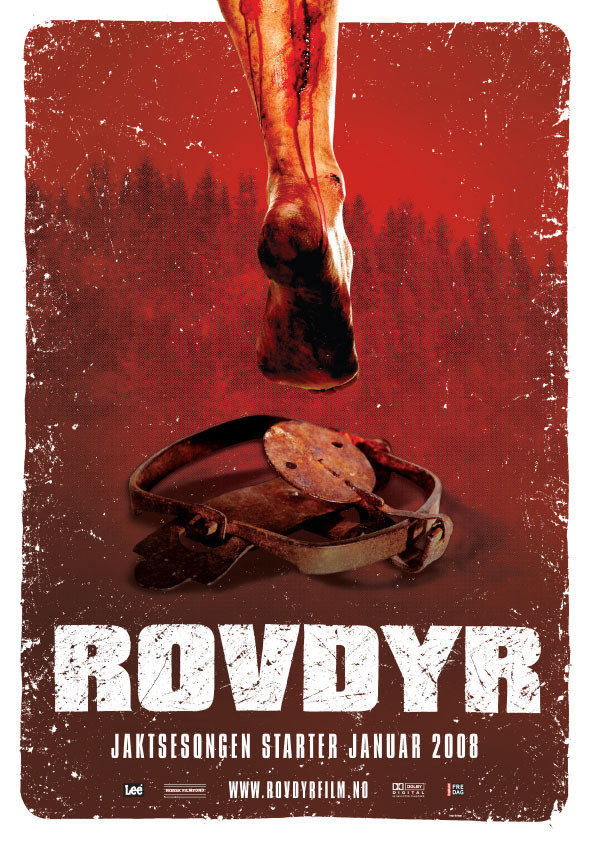

Manhunt (2008)

La chasse à l’homme est un sport pratiqué partout dans le monde, on s’en rend compte en passant en revue les origines géographiques des films de ce dossier. Ce Manhunt au titre générique fut distribué dans sa Norvège d’origine en tant que Rovdyr, autrement dit « prédateurs ». Qu’est-ce qui a bien pu motiver le réalisateur Patrik Syversen à situer l’intrigue de son film en 1974 ? Peut-être bien parce qu’il s’agit de l’année de sortie de l’emblématique Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, où l’on plonge dans l’enfer vécu par un groupe d’étudiants voyageant en pleine cambrousse et confrontés à des autochtones déments. Manhunt fait défiler des profils semblables : dans un minivan un peu poussif sont entassés deux couples de jeunes Norvégiens. Après un bref arrêt dans une bourgade, les voyageurs prennent une auto-stoppeuse puis sont agressés par un trio de chasseurs mutiques et sanguinaires.

Manhunt est le premier long métrage de Patrik Syversen (qui tourna ensuite Prowl, très semblable à ce film-ci, et plus tard Dragonheart : La Bataille du cœur de feu, fantasy avec Patrick Stewart). La simplicité du canevas et, donc, les clins d’œil multiples tout au long de la projo à Texas Chainsaw Massacre réduisent l’œuvre à un pur exercice de style, cela dit bien exécuté : les exactions commises par les locaux sadiques font plisser les yeux, le film est très violent (d’autant que le déchaînement barbare en forêt débute soudainement, après vingt minutes introductives longuettes qui ont endormi la vigilance du spectateur). En plus on ne crève pas vite dans Manhunt, Syversen prenant le temps de dépeindre les longs instants d’agonie des victimes ponctués de gémissements, rots sanglants et autres douloureux bruits de gorge. Dans le rôle de Camilla, la « final girl » de l’histoire, une certaine Henriette Bruusgaard, au jeu intense et récompensée à juste titre par un prix d’interprétation en Espagne, au Festival du film fantastique de l’Université de Malaga. Un essai non transformé : la carrière au cinéma d’Henriette s’arrêta en 2011 après un second rôle, une simple apparition dans une comédie coréalisée par le même Patrik Syversen. Mais que lui est-il donc arrivé ?

The Belko Experiment (2016)

Disponible en France en VOD, The Belko Experiment est loin d’être le titre le plus renommé de notre sélection mais il n’est autre que le cinquième long métrage de Greg McLean, cinéaste australien sympathique à qui l’on doit les Wolf Creek et le croco-movie Solitaire. En fait, McLean n’aurait pas dû réaliser ce film-ci : la mise en scène était censée échoir à l’auteur du scénario James Gunn (Horribilis, Super, Les Gardiens de la galaxie), mais ce dernier, qui sortait d’une pénible procédure de divorce, n’eut pas le cœur de s’immerger des mois durant dans le contexte hyper-violent du film. C’est donc McLean qui gagna un séjour aux frais de la production à Bogota, où se déroule cette histoire incroyable : les employés américains de la filiale colombienne d’une multinationale — « Belko » — se retrouvent un jour prisonniers des locaux de la boîte, à la merci des directives odieuses d’une voix anonyme qui sort des haut-parleurs. Les quatre-vingts hommes et femmes se découvrent désignés volontaires pour un jeu aux règles des plus simples consistant à s’entretuer, au rythme des consignes, jusqu’au dernier.

Comme l’indique le titre, il s’agit donc d’une « expérience », en l’occurrence une étude comportementale hardcore mettant à l’épreuve le degré d’égoïsme ou d’altruisme de chacun. Tous les personnages se connaissent (ils sont collègues, voire potes, voire amants), pourtant combien de temps suffira-t-il pour que les couloirs et bureaux se changent en cimetière ? Le scénario est habile à impliquer le spectateur puisqu’à chaque scène on en vient à se questionner soi-même : dans une situation semblable, qu’est-ce que je ferais ? Les profils psychologiques les plus borderline ne tardent pas à se dévoiler, avec des bonshommes à qui il ne fallait pas grand-chose — la pichenette, le feu vert d’une quelconque autorité — pour s’adonner avec zèle à ce nouveau « most dangerous game » et basculer sans états d’âme dans la catégorie des tortionnaires. Par son décor de bureaux open space servant de défouloir sanglant, The Belko Experiment fait songer au plus récent (et plutôt moyen) Mayhem, mais il rappelle aussi et bien évidemment Battle Royale, dont il constitue une sorte de pendant adulte intra-muros, graphiquement beaucoup plus violent (c’est vachement gore). Certes, la conclusion n’arrive pas à justifier vraiment l’intérêt, en définitive, de la soi-disant expérience, cela dit l’histoire trempée d’ironie noire fera forcément soupirer d’aise tous ceux qui ne se bercent d’aucune illusion sur la nature humaine.

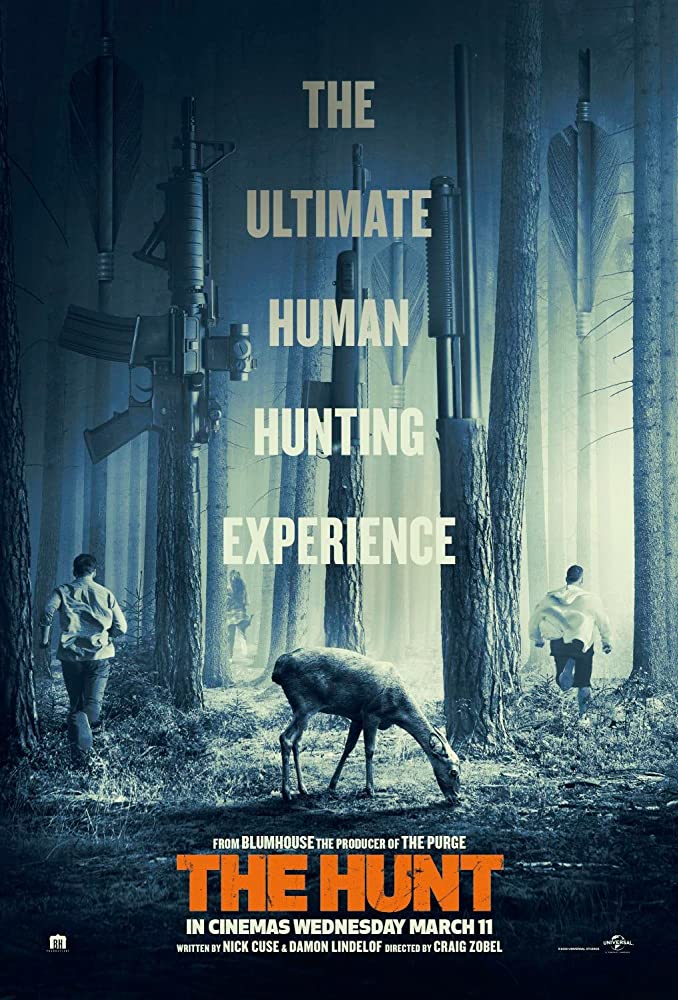

The Hunt (2020)

Et nous terminons ce tour d’horizon chronologique par le petit dernier, une production Blumhouse sortie il y a tout juste un mois en VOD aux États-Unis, et dont l’affiche américaine nous annonce monts et merveilles : qu’on s’attende à découvrir ni plus ni moins « the ultimate human hunting experience », autrement dit quelque chose encore jamais vu et indépassable dans le genre qui nous intéresse. Ce n’est qu’un slogan publicitaire, on demande à voir… L’ouverture du film, en tout cas, s’avère prometteuse, angoissante autant que ludique, et correspond idéalement aux critères très sélectifs de notre dossier : une douzaine de quidams, hommes et femmes, de profils très divers et qui ne se connaissent pas se réveillent bâillonnés à proximité d’une clairière où les attend une mystérieuse caisse de bois fermée…

Telle qu’elle évolue, c’est-à-dire très vite, la situation de départ, purement cinématographique, sonne comme une déclaration d’intention des auteurs, Damon Lindeloff (coscénariste des 118 épisodes de la série Lost, dont le point de départ est très comparable à ce film-ci), Nick Cuse (fils de Carlton Cuse, lequel fut aussi au générique de Lost) et le réalisateur Craig Zobel : le trio aux manettes aspire à intriguer, à surprendre, en conséquence à ne surtout pas offrir au spectateur ce qu’il s’attend à voir (par exemple, mater pendant 1h30 le joufflu d’Emma Roberts moulé dans un legging). Alors le chroniqueur doit aussi jouer le jeu et arrêter de trop en dire. Ce qui n’exclut pas la critique, bien sûr. Plus d’une séquence étonnante attend en effet l’audience, le film est souvent drôle (on a beau vivre « l’expérience ultime en matière de chasse à l’homme », il s’agit bien d’une comédie d’horreur) et il s’essaie non sans pertinence à une critique très actuelle à la fois de la dictature du politiquement correct et de l’influence nocive des propagateurs de fake news. Cela fait peut-être beaucoup d’ambition pour un « simple » film de chasse à l’homme, mais ajoutons que The Hunt est aussi doté d’un casting de premier choix dominé par la comédienne Betty Gilpin, excellente en battante flegmatique, et par la doublement oscarisée Hillary Swank.

À présent, il faut bien grogner un peu, alors disons que la mécanique de ce spectacle agréable grippe à plusieurs endroits (ou alors il ne faut pas être pointilleux sur la vraisemblance) et que le film mise beaucoup sur l’amnésie du public : à plusieurs égards, The Hunt marche à gros sabots sur les plates-bandes d’œuvres antérieures, Hostel (2006) mais aussi et surtout Severance, commenté plus haut, un film pour le coup plus authentiquement original mais dont hélas plus grand monde ne parle, quinze ans après son tournage. Difficile en tout cas de ne pas confronter les deux titres, et celui de Christopher Smith, mieux écrit, mieux rythmé, sort gagnant de la comparaison. Quelques mots, pour conclure, sur la carrière chaotique du film aux USA : prévue l’été dernier dans les salles américaines, la sortie de The Hunt a été repoussée de plusieurs mois à cause des tueries de masse survenues là-bas début août, au Texas et dans l’Ohio. Ajoutons aussi des critiques… assassines de la part de Donald Trump lui-même, lequel, à la seule vision de la bande annonce, a condamné le film comme un brûlot gauchiste typique de ce qu’il a nommé avec mépris « l’élite hollywoodienne », coupée des réalités du « vrai » peuple américain. Du côté de la France, tous les amateurs de chasse à l’homme au cinéma étaient invités à se faire leur propre opinion dès le 22 avril, le jour initialement arrêté chez nous pour découvrir le film en salles. Mais patatras, il y a fort à parier que les circonstances sanitaires actuelles vont conduire le distributeur français à repousser à son tour la sortie à une date très ultérieure…

Le présent dossier ne prétend pas à l’exhaustivité, il y a plein d’autres titres à découvrir, par exemple 31 (2016, de Rob Zombie), Downrange (2017) de Ryûhei Kitamura, partie de chasse statique (avec franc-tireur embusqué) que j’aurais volontiers traitée ici si je ne l’avais pas déjà fait dans le compte rendu du 25ème Festival de Gérardmer. Difficile enfin de passer à côté du très divertissant Ready Or Not (2019) de Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett, jeu de cache-cache aussi mortel que ludique, à classer, comme Severance et The Hunt, dans la catégorie comédie d’horreur.

Nos précédents dossiers cinéma :

Teenage & métamorphoses (juin 2019)

British indie horror (mai 2019)

Horreur et Baby-Sitters (janvier 2018)