Surnaturel et mystères n’ont pas cours qu’à Poudlard ! Derrière les grilles de fer forgé, dans le secret des hauts murs et des vieilles alcôves, les internats sont les théâtres privilégiés de frasques où règnent bizarreries sulfureuses, forces occultes et présences démoniaques. Tableau d’horreur d’un genre où le port de l’uniforme est de rigueur, et où la chair de poule ne doit rien aux courants d’air ni à la courtesse réglementaire des jupettes. Dossier Frissons au pensionnat, première partie.

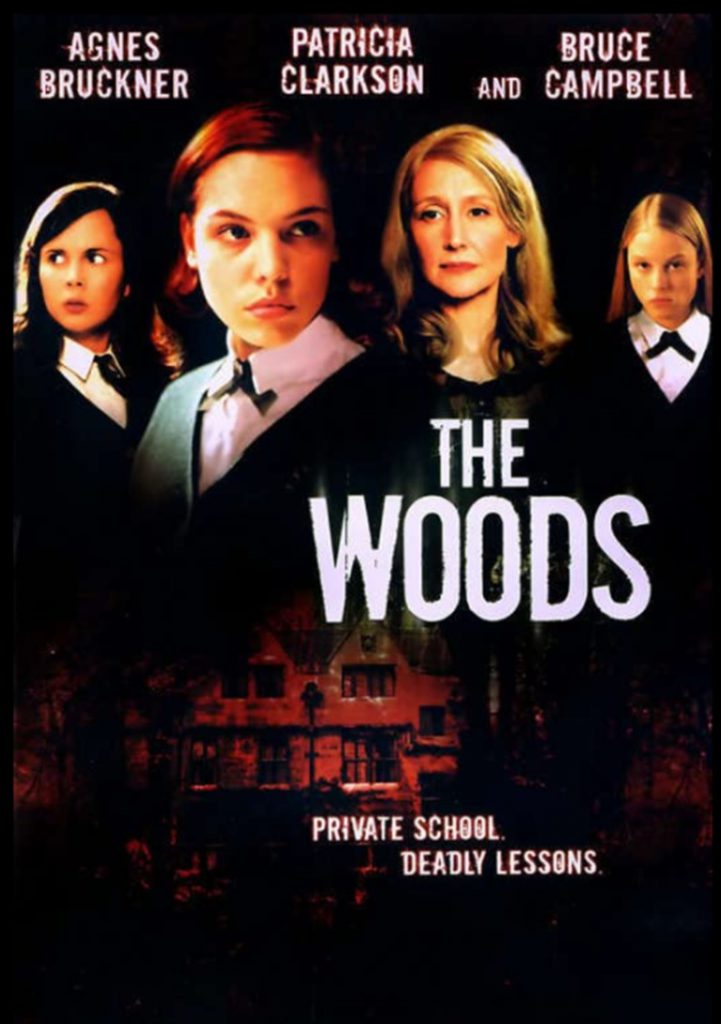

THE WOODS (USA/Allemagne) de Lucky McKee (2006)

Comment les parents peuvent-ils traiter le cas de leurs enfants à problèmes ? En les collant en pension ! La formule expéditive, et souvent coûteuse, a sûrement fait maintes fois ses preuves, sinon on ne trouverait pas autant d’exemples à l’écran, tous genres confondus, de rejetons mis au vert dans quelque institution à l’écart des mauvaises influences et des tentations. Ainsi en va-t-il de Kit, l’héroïne de Blackwood de Rodrigo Cortes (en v.o. Down a Dark Hall, au programme du Festival de Gérardmer 2019) et c’est aussi le cas de Heather (Agnes Bruckner), ado rousse aux penchants pyromanes conduite dans un internat au cœur de la forêt, dans The Woods, deuxième titre dans la filmographie de l’Américain Lucky McKee. Falburn Academy est un établissement exigeant et vénérable, tout en pierres de taille, mené façon poigne de fer dans un gant de velours par la directrice Miss Traverse. Du côté des élèves comme dans le personnel et le corps enseignant, il n’y a que des recrues féminines, et le seul mâle à venir traîner ses bottes dans le pensionnat n’est autre que le shérif du coin, appelé suite à de mystérieuses disparitions…

Plus métrage d’ambiance que d’horreur, se déroulant dans les années 1960, The Woods est une réussite formelle qui s’amuse à retourner un ou deux clichés (ce n’est pas la rousse qui est sorcière) mais il n’a ni l’originalité ni la force d’autres réalisations de McKee, par exemple May (2002), son premier film, ou de The Woman (2011, adapté de Jack Ketchum), tous deux avec la comédienne Angela Bettis. La progression dramatique est lente, et le cheminement du personnage principal Heather vers la vérité (semblable à celui de Susy dans Suspiria, film original et remake) est marqué par des excès de timidité préjudiciables à un tel film de genre (l’attirance amoureuse d’une garce blonde pour Heather n’est que suggérée, et, même en plein climax final, les sorcières à l’œuvre dans la taule n’ont rien de furies déchaînées). Plus facétieux est le concours de Bruce Campbell dans le rôle du papa de l’héroïne : McKee profite de la présence du comédien pour placer des clins d’œil en fin de projo aux incroyables Evil Dead (1 & 2) de Sam Raimi, des œuvres pour le coup bien plus exubérantes que ce film-ci. Ça ne mange pas de pain, non, mais ça fait sourire les fans de Sam autant que ceux de Bruce, ce qui n’est pas négligeable (car nous sommes nombreux).

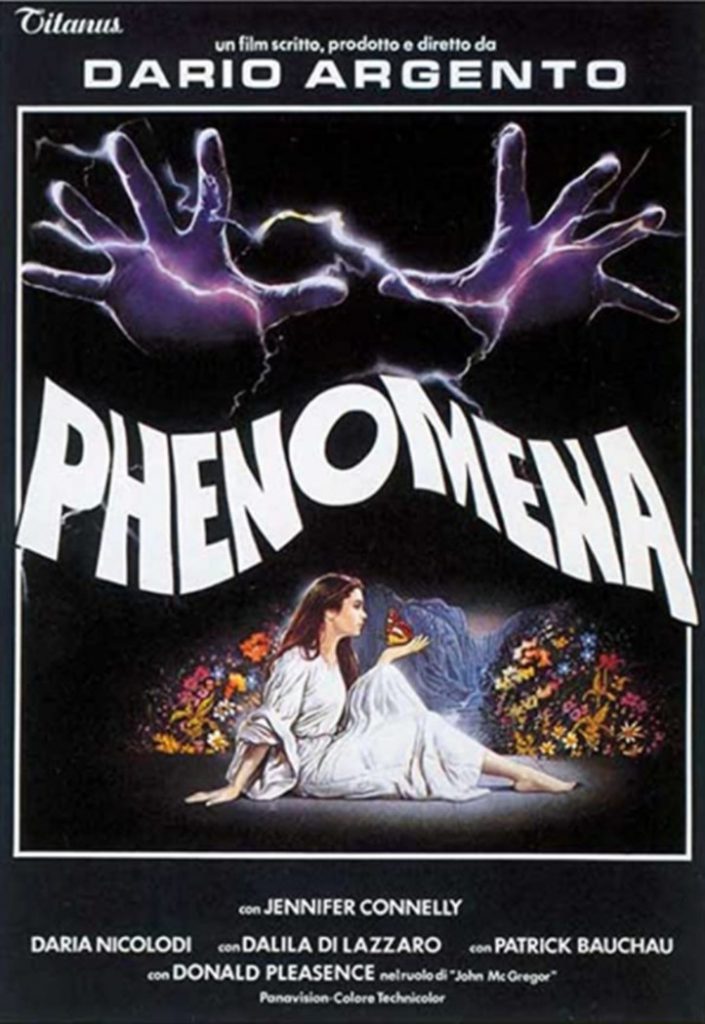

PHENOMENA (Italie/Suisse) de Dario Argento (1985)

On a écrit des pages et des pages, et même des livres entiers et des mémoires universitaires sur Dario Argento. La filmographie du cinéaste romain est bien connue d’une foule d’exégètes et de tifosi, et pour nombre de ceux-ci, Phenomena a marqué le début du déclin artistique du maestro (quoiqu’Opera était encore à venir, deux ans plus tard, ainsi que le très bon Le Syndrome de Stendhal, en 1995). Certes, Phenomena n’a pas la flamboyance des grandes œuvres d’Argento (le quarté Profondo rosso, Suspiria, Inferno et Ténèbres fait consensus), le film est même plombé par des choix artistiques discutables (la bande son hard rock, déplacée), mais il était impensable de l’oublier dans ce dossier. Nous sommes dans le canton de Zürich, où Jennifer Corvino (Jennifer Connelly), fille d’un acteur célèbre, intègre les rangs d’un pensionnat privé. Alentour, la quiétude de la forêt profonde n’est qu’apparente : un assassin vicieux rôde, il vient même de faire une victime, dans la scène d’ouverture, en décapitant une lycéenne du coin (jouée par Fiore, la propre fille d’Argento).

Le « film de pensionnat » constitue presque un sous-genre à lui seul dans le cinéma italien, et, avec Phenomena (et, avant ça, Suspiria), Argento s’inscrit à sa façon dans une lignée remontant aux années 1940 et 1950, période où furent tournées pas mal de productions aux intrigues sises entre les murs des internats, surtout des comédies sentimentales (par exemple Leçon de chimie à neuf heures en 1941, de Mario Mattoli, et son remake Les 18 ans, tourné par le même réalisateur dans la décennie suivante). Évidemment, rien de très fleur bleue dans Phenomena, qui tape allègrement dans le registre de l’horreur, y compris pour nous transmettre des enseignements véridiques : à ce qu’il paraît, Argento trouva son inspiration en apprenant la succession, par vagues toujours identiques et à intervalles réguliers, de différents types d’insectes sur la chair des cadavres en pleine nature. D’où un petit exposé dispensé par un entomologiste joué par Donald Pleasance, qui nous fait saisir tout l’intérêt d’un tel savoir dans le cadre d’une enquête policière.

Quid des péripéties à l’internat ? Comme cela arrive souvent, le pensionnat international pour filles « Richard Wagner » est fréquenté par des petites pestes indiscrètes et moqueuses, et l’établissement est mené à la baguette par une directrice tirée à quatre épingles qui, elle, ne rigole pas (Dalila di Lazzaro, quelques années plus tôt dans les bras de Delon pour les besoins de Trois Hommes à abattre). Le bâtiment comporte plusieurs ailes condamnées, « où il ne faut jamais s’aventurer », qui deviennent des culs-de-sac où d’innocentes victimes s’imaginent pouvoir se réfugier pour échapper à la folie du tueur. Au milieu de tout ça, Jennifer Connelly, lumineuse dans le rôle principal, entamait à quatorze ans une longue carrière de comédienne (elle n’était apparue, en 1983, que dans Il était une fois en Amérique de Sergio Leone). Retenons qu’à ce jour, Dario Argento reste l’unique réalisateur à avoir exigé d’elle de s’immerger, toute de blanc vêtue, dans une piscine puante remplie de macchabées décomposés et d’asticots. Brava, Jennifer !

THE TORTURE CLUB (CHOTTO KAWAII AIAN MEIDEN, Japon) de Kota Yoshida (2014)

Savons-nous pourquoi les lycéennes nippones doivent traverser leur scolarité en uniformes de petit marin ? Oui : cette tocade du système éducatif japonais remonte au 19e siècle, lorsque circulèrent dans le monde entier des images d’un jeune héritier de la couronne britannique habillé de la sorte. Le bambin dans son petit costume était à ce point mignon qu’il lança, à son corps défendant, cette étrange mode vestimentaire… qui perdure encore aujourd’hui dans toutes les salles de classe des bahuts féminins de Tokyo et d’ailleurs ! Ce, dans le public comme dans le privé : intégrant un lycée catholique après un test d’admission ardu, Yuzuki porte la tenue dans une variante blanche et vert pomme. Cela dit, certaines activités périscolaires de l’établissement vont lui imposer de revêtir des parures sans rapport aucun avec la tradition…

Il n’y a guère que le cinéma japonais pour imaginer des scénarios aussi aberrants : au sein de l’école, les élèves au profil adéquat sont fermement invitées à intégrer le bien nommé « torture club ». Justifié par un alibi scénaristique fumeux, le cénacle est le lieu de tous les excès sado-maso, dans des décors où les symboles chrétiens sont omniprésents mais où les condisciples se livrent à des sessions olé-olé de domination-soumission. Dans un premier temps, tout cela fait l’épouvante de la fragile Yuzuki, mais la « présidente » et les autres membres sont formelles : malgré son naturel timoré, la novice serait une tortionnaire dans l’âme — le bilan psy de l’examen d’entrée l’atteste ! —, et les enseignements du club sont là pour révéler sa véritable personnalité.

Le film laisse libre cours à un imaginaire fantasmatique typiquement nippon (dans les séances BDSM comme ailleurs, les demoiselles n’atteignent l’extase qu’en grimaçant de honte ou en pleurant), et le budget qu’on devine restreint permet surtout de déployer un petit arsenal d’agrès voués au martyre consenti. Ce véritable hentaï filmé live (adapté d’un manga) fait défiler potences, croix de crucifixion (dans une école catholique, ma foi, c’est normal) et même une « vierge de Nuremberg » (en anglais « iron maiden ») qui fait se pâmer d’effroi les jolies suppliciées. Maintenant, The Torture Club méritait-il seulement sa place dans le présent dossier ? C’est un fait, il n’y a pas d’internat dans cette histoire (en tout cas l’héroïne Yuzuki ne le fréquente pas : pour ses plaisirs en solitaire, elle rentre à la maison) et pas d’élément surnaturel non plus, mais le film se déroule tout de même en milieu scolaire et, surtout, son érotisme sacrilège a vite fait de booster sa cote d’amour dans le cœur des afficionados de cinéma déviant (il fut programmé dans la bien nommée section « Forbidden Zone » du Festival du Film fantastique de Puchon, en Corée, ainsi qu’en projection « Midnight Extreme » à Sitges). Ajoutons enfin que dans le genre blasphématoire, il y a déjà eu aussi grave, et en plus en France. On le découvre dans le film suivant.

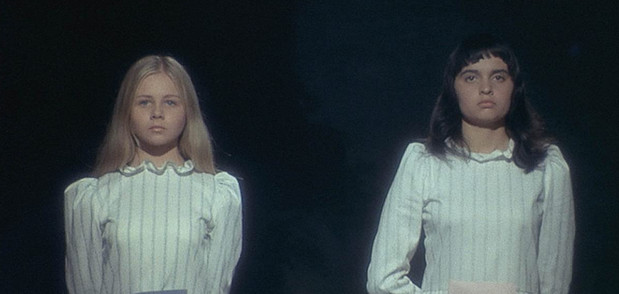

MAIS NE NOUS DÉLIVREZ PAS DU MAL (France) de Joël Séria (1971)

Peter Jackson et le Français Joël Séria ont un point commun : tous deux se sont passionnés pour une affaire criminelle authentique, l’affaire Parker-Hulme, qui défraya la chronique en Nouvelle-Zélande en 1954. Le futur auteur du Seigneur des Anneaux et du Hobbit en tira le fameux Créatures célestes, Lion d’argent de la Mostra de Venise en 1994 et Grand Prix du Festival de Gérardmer l’année suivante. Quant à Séria, il s’en inspira pour écrire le scénario de Mais ne nous délivrez pas du mal, qui n’obtint aucun prix mais récolta cet avis tranché de la Commission de contrôle du cinéma, qui vaut tous les lauriers : « une œuvre que la Commission considère comme l’une des plus malsaines qu’elle ait eu à examiner en raison de la perversité, du sadisme et des ferments de destruction morale et mentale qui y sont contenus ». Ladite commission concluait sa diatribe d’un verdict sans appel, en recommandant « l’application d’une mesure d’interdiction totale de représentation du film. » Diable !

Anne (Jeanne Goupil, frange brune et regard autoritaire) et Lore (Catherine Wagener, blonde au visage d’ange) sont inséparables. Issues de familles bourgeoises et élèves d’une institution catholique, elles passent ensemble, chez Anne, une partie des vacances d’été. Leurs amusements n’ont rien d’innocent : sous le charme des lectures de Baudelaire et de Lautréamont, les filles sont captivées par l’idée du mal et, réaction à leur éducation répressive, elles vouent leur âme à Lucifer. N’y allons pas par quatre chemins : le film de Séria, qui doit beaucoup à ses deux excellentes comédiennes, est un chef-d’œuvre du cinéma post-1968, il fascine par sa peinture unique à la fois naturaliste et poétique du vice, assouvi dans la légèreté et l’allégresse par deux gamines qui, peu à peu, une mauvaise action après l’autre, cultivent un imaginaire macabre qui les conduit en douceur jusqu’au meurtre. Ponctuellement, le film prend ses quartiers dans les murs du pensionnat catholique où les amies rongent leur frein (et où les bonnes sœurs se galochent derrière les portes closes), jusqu’à la saisissante scène finale qu’on pourrait qualifier hâtivement de nihiliste, à moins de comprendre qu’elle est l’aboutissement logique de la quête d’absolu des héroïnes. Honni par l’Église, qui œuvra en coulisse pour aboutir à sa censure pure et simple, Mais ne nous délivrez pas du mal sortit finalement courant 1972 après huit mois de mise au ban. Cinquante ans plus tard, le spectacle n’a rien perdu, bien au contraire, de son attrait subversif et iconoclaste.

ZOMBI CHILD (France) de Bertrand Bonello (2019)

Beaucoup plus raisonnable que le titre précédent mais non dénué d’intérêt, Zombi Child nous convie dans l’enceinte d’une Maison d’éducation de la Légion d’Honneur, en l’occurrence un lycée entièrement féminin, où toutes les élèves sont internes et sont forcément les filles, petites-filles ou arrière-petites-filles de décorés de la République. L’école laïque d’élite n’est pas une invention de scénariste, ces établissements existent bel et bien, créés il y a deux siècles à l’initiative de Bonaparte, et c’est là qu’entre un jour la discrète Mélissa, jeune Haïtienne dont la mère défunte fut récompensée de la fameuse Légion. Quand elle n’est pas à l’internat, Mélissa vit à Paris avec sa tante, une « mambo », autrement dit une prêtresse vaudou qui, régulièrement, « donne des nouvelles aux morts »…

Bertrand Bonello construit un parallèle entre l’esclavage (Haïti fut jadis le lieu de la première révolte d’esclaves réussie, donnant naissance à la première république noire du monde) et la pratique magique de la zombification, consistant à insuffler un semblant de vie dans le corps des morts pour en faire des pantins privés de parole, de mémoire et de volonté, et corvéables à merci. Et si, dans le film, Mélissa descend d’une titulaire de la Légion d’Honneur, elle est aussi la petite-fille d’un zombi, le dénommé Clairvius Narcisse. Son histoire remonte aux années 1960 et nous est racontée au gré de flash-backs montés en parallèle avec l’action principale. La chronique adolescente n’est jamais ennuyeuse, on suit le parcours de Mélissa, invitée à rejoindre une « sororité littéraire » de quatre autres filles qui se réunissent en secret la nuit, et celui de Fanny, l’une des membres du petit club, follement éprise d’un beau gosse qui brille surtout par son absence. La magie vaudou de Mélissa pourrait-elle permettre à Fanny de charmer pour de bon le bel indifférent ?

Cette production est caractéristique des rapports embarrassés du cinéma français avec le fantastique : plaqué sur un environnement des plus réalistes, l’argument surnaturel a du mal à passer et il ne donne lieu à aucun vrai suspense (dans une optique différente, la cérémonie vaudou en fin de métrage ferait un bon point de départ pour plein d’autres histoires). Zombi Child est donc un métrage très sage, et on pouvait s’attendre à plus de soufre de la part du cinéaste du Pornographe (2001), de Tiresia (2003) ou encore de L’Apollonide — Souvenirs de la maison close (2011). Reste tout de même une incursion derrière les murs d’une de ces singulières écoles fermées de la République française, régies par des codes et des rites bien à elles. Plus encore que les à-côtés vaudou, cette immersion dans une telle micro-société éducative constitue une expérience insolite pour n’importe quel profane.

Dossier Frissons au pensionnat, deuxième partie

Nos précédents dossiers cinéma :

Proies & chasseurs (avril 2020)

Teenage & métamorphoses (juin 2019)

British indie horror (mai 2019)

Horreur et Baby-Sitters (janvier 2018)