S.F. et effort, Horreur et sueur, c’est le programme de notre dossier Cinéma en douze titres et trois tiers-temps consacrés aux rituels sportifs ultraviolents.

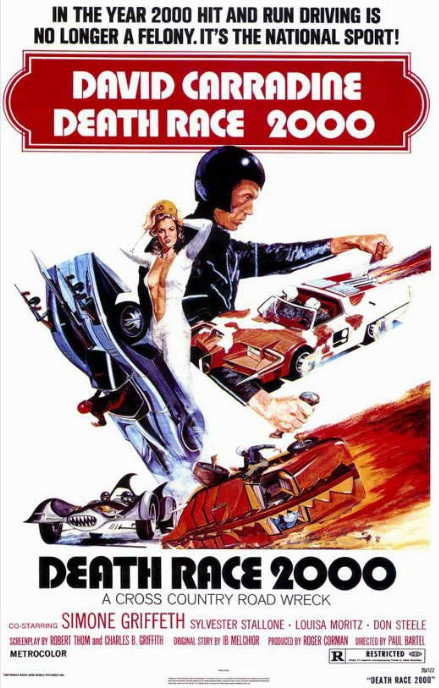

LA COURSE À LA MORT DE L’AN 2000 (DEATH RACE 2000, USA, 1975) de Paul Bartel

Du pain et des jeux ! Depuis l’Antiquité, les régimes tyranniques de tout poil n’ont jamais fait mieux que les empereurs romains pour assoupir le peuple et calmer toute velléité de soulèvement. En 1975, le fameux producteur et roi de la série B Roger Corman (qui a fêté ce mois d’avril ses 97 ans, joyeux anniversaire, bravo Roger !) eut l’idée de cette « Death Race » se déroulant dans une Amérique futuriste paupérisée par une crise économique. Le pouvoir politique a été confisqué par « Mister President », odieuse figure paternaliste qui chaque année offre à ses « enfants », autrement dit le peuple américain, le spectacle ahurissant de la « Course transcontinentale ». Un événement sportif motorisé, d’est en ouest, plébiscité, où les concurrents rivalisent de roublardise pour rallier la ligne d’arrivée de chaque étape en engrangeant le maximum de points. Car il n’y a pas que le chrono qui compte : sur la route et dans les villes traversées, les piétons écrasés font gonfler les scores — particulièrement les enfants et les vieux ! La compétition débute in media res devant les caméras de télé et sous les commentaires extatiques d’un speaker permanenté.

Le métrage ne dure qu’1 h 20, mais cela suffit pour que le scénario empile une quantité incroyable d’énormités sarcastiques. Les quidams écrabouillés, donc (voir les vieillards en fauteuil roulant, déposés par leurs infirmières sur la route des bolides pour la « Journée de l’euthanasie » !), mais aussi et surtout les absurdités et ribambelles de couleuvres proférées par les autorités politiques et tous les lèche-bottes vils et serviles qui sont leurs porte-voix. Pour ce qui est de la forme, le public actuel peut s’avérer déconcerté par l’aspect du film, tout de même assez fauché et bricolé, et ajoutons que La Course à la mort de l’an 2000 n’eut droit qu’à une distribution tardive dans les salles françaises, au milieu des années 1980 (sous le titre Les Seigneurs de la route), profitant de la célébrité mondiale acquise entre-temps par Sylvester Stallone grâce à Rocky et Rambo. Dans Death Race, Sly tient le rôle d’un salopard du nom de Joe Viterbo, l’un des deux concurrents-vedettes, l’autre as du volant étant joué par David Carradine. Ce dernier vit dans le personnage de « Frankenstein » (ainsi surnommé parce que le chauffard est rafistolé de partout !) une bonne occasion de se défaire de son image de Kwai Chang Caine, le gentil moine shaolin de la série télé Kung-Fu, qu’il avait interprété pendant quatre ans, de 1972 à 1975. À part ça ? Un peu de gore, naturellement, des explosions en veux-tu en voilà et aussi pas mal de nudité féminine grâce, entre autres, à la collaboration de la blonde comédienne Simone Griffeth (elle joue la copilote de Carradine — en voiture, Simone !). Plus de trente ans après, le film a eu droit à un remake à gros budget avec Jason Statham, dont nous allons bien sûr aussi parler dans ce dossier. Mais pas tout de suite.

ROLLERBALL (USA, 1975) de Norman Jewison

1975 fut décidément une grande année pour la SF ludique et engagée. Sorti le 25 juin de cette année-là dans les salles américaines (soit deux semaines après Death Race 2000), Rollerball imagine que les états et les nations n’existent plus, le pouvoir étant désormais aux mains des grandes corporations et entreprises. Les esprits avisés observeront qu’en 2023, on est en plein dedans, arguant du fait que les gouvernements actuels, vendus à la finance, se plient aux impératifs commerciaux des GAFA. Mais non, on a encore de la marge : dans Rollerball, la planète est pacifiée, le chômage n’existe plus et pour canaliser les pulsions violentes du peuple, les conseils d’administration ont créé le rollerball, un sport d’équipe brutal retransmis sur tous les écrans, où chaque match s’achève avec des joueurs évacués sur des civières. La star de la discipline, c’est Jonathan (James Caan) de l’équipe de Houston, bien partie pour remporter le championnat mondial. Le hic, c’est que la popularité du joueur est désormais telle qu’elle va à l’encontre de l’objectif premier du rollerball : glorifier la valeur de l’obéissance et le sens du collectif au détriment des destins individuels.

Le jeu comme instrument de contrôle et de propagande n’est en vérité qu’un des aspects effrayants de ce film sérieux, à l’ambiance orwellienne oppressante. À l’écran, le peuple fanatisé n’apparaît que dans les gradins des arènes sportives, une foule compacte, moutonnière et déculturée qui scande sans fin les noms des équipes. Sinon on observe les mœurs de la caste des privilégiés, les joueurs et les entraîneurs, mais aussi et surtout les « exécutifs » en costumes-cravates, flanqués de leurs épouses racées et apprêtées. Les nantis jouissent de façon très libre de leurs compagnes ainsi que de celles des autres, étant admis que les cadres sup’ ont le droit de s’approprier, littéralement, l’épouse d’un subalterne. La bizarrerie culmine également lors d’une séquence surréaliste où de riches fêtards en tenues de soirée, ivres et hilares, se divertissent à incendier une demi-douzaine de grands pins sans doute centenaires, sacrifiés pour le seul plaisir décadent de l’amusement.

Le look du film paraît à présent daté et, pour tout dire, le rollerball lui-même n’a rien d’un sport très excitant, on a un peu de mal à comprendre que ce jeu sur patins à roulettes mobilise à ce point les masses (et il faut avouer que la mise en scène de Norman Jewison est bien mollassonne). Cependant la glorification du sport et le double mépris de la nature et de la culture (dans ce marasme déshumanisé, les livres sont introuvables, de toute façon plus personne ne veut lire) apparaissent a posteriori comme des prophéties flippantes annonçant notre époque, où on se lamente de l’état de la planète tout en laissant construire des stades climatisés dans le désert, et où la lecture cède le pas au « temps d’écran », à Instagram et à Tik-Tok. En somme, de la science-fiction qui remplit sa mission de prospective clairvoyante. Le scénario fut signé par William Harrison, qui adaptait sa propre nouvelle Rollerball Murder, éditée pour la première fois en France en 1973 sous le titre Meurtre au jeu de boules, une traduction qui elle aussi fait très très mal !

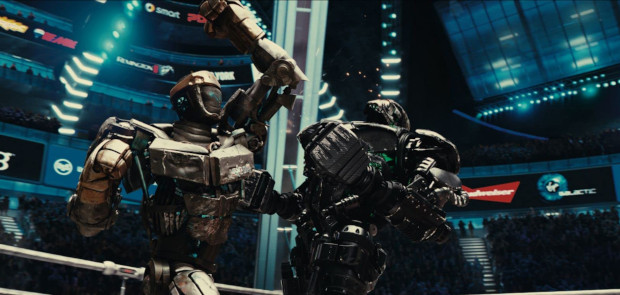

REAL STEEL (USA, 2011) de Shawn Levy

Le film de Bartel & Corman se déroule en 2000, l’action de Rollerball en 2018 et celle de Real Steel en 2020. Comme quoi, on ne s’en tire pas trop mal, la réalité ne dépasse pas pour l’instant la fiction dystopique. Cela dit, il n’est pas vraiment question de cauchemar collectif futuriste dans cette production grand public dominée par la belle gueule de Hugh Jackman. À l’origine, il y a une nouvelle de Richard Matheson, Steel, qui fut adaptée une première fois à l’écran en 1963 à la faveur d’un épisode de la série télé La Quatrième Dimension. Située « aux alentours de 1974 », Steel dépeint un avenir où la pratique de la boxe est devenue illégale, les combattants sur le ring étant dorénavant remplacés par des robots androïdes. Real Steel part du même postulat, à la différence que le « noble art » n’est pas hors-la-loi, simplement il n’intéresse plus personne : les foules se passionnent à présent pour des combats de robots géants, des machines bipèdes aux looks clinquants qui peuvent se castagner avec fracas jusqu’à la destruction pure et simple d’un des adversaires.

On est à des années-lumière de Death Race 2000 et Rollerball : Real Steel est une production à plus de 100 millions de dollars, en termes d’effets spéciaux tout est permis et on assiste à une jolie collection de bastons entre robots. La mise en scène est très énergique mais les scénaristes ne se sont pas foulés : s’ils sont partis de l’histoire de Richard Matheson, ils ont surtout pompé sans vergogne le scénario d’Over The Top/Le Bras de fer de Menahem Golan (1985, avec Stallone), d’ailleurs sans faire preuve de plus de finesse psychologique : caractérisé à gros traits, le personnage joué par Hugh Jackman, un has-been sur le retour qui en a encore sous la pédale, a déjà été vu mille fois, et ce n’est encore rien comparé à son fiston, insupportable d’assurance malgré son jeune âge — onze ans — et le drame qu’il vient de vivre (le décès de sa maman, qui n’a pas l’air de l’affecter du tout). Mais le plus frappant réside dans l’absence de second degré critique vis-à-vis de la violence des combats de robots, ce qui donne un portrait de société régressive où, du bas jusqu’en haut de l’échelle, chez les honnêtes citoyens éduqués comme chez les voyous bas du front, tous les Américains finissent par manifester un plaisir féroce devant les bastons, trouvant comme un exutoire aux instincts les plus violents. À l’époque de sa sortie en salles comme aujourd’hui sur les plates-formes, le film est quand même « vendu » comme un divertissement familial, alors en commençant la vision, on ne s’attend pas forcément à tomber sur cette S.F. de cow-boys pas moins primaire et crétine que les matches de catch de la WWF.

L’ARÈNE (RAZE, USA, 2013) de Josh C. Waller

L’enchaînement est facile avec L’Arène, où l’on revient à une production de calibre plus modeste (et où on laisse de côté la S.F.) tout en restant à la fois dans le thème des jeux du cirque et dans celui du combat à mains nues. Les malheureuses héroïnes de L’Arène sont des jeunes femmes kidnappées et emprisonnées dans d’obscurs cachots d’où elles ne sortent que pour affronter une de leurs compagnes d’infortune. Les combats sont filmés pour le plus grand bonheur d’une élite qui savoure le « spectacle » en direct en sirotant des flûtes de champagne. Les captives n’ont pas d’autre choix que de se livrer au massacre : si l’une d’elles refuse de se battre, ou si elle reste sur le carreau, un de ses proches, à l’extérieur, sera exécuté par les hommes de main de la mystérieuse organisation…

Amis du catch féminin et de l’horreur saignante, L’Arène associe vos deux marottes en exhibant 1 h 30 de free fights qui n’ont rien du simple crêpage de chignon : les empoignades sont des luttes à mort, certaines nanas finissent étranglées, d’autres ont les yeux crevés ou sentent leur boîte crânienne céder sous l’impact contre le mur de briques de l’arène. Les os craquent, le sang gicle… Qui sera la dernière debout ? Pourquoi pas Sabrina, incarnée par Zoë Bell. La comédienne révélée par Tarantino dans Death Proof met à profit ses talents de cascadeuse (l’essentiel de sa carrière) en balançant mandales et coups de pieds retournés avec une belle sauvagerie. Les combats se succèdent, introduits par des intertitres tels que « Sabrina vs. Phoebe », « Cody vs. Teresa », etc., procédé répétitif qui, malgré l’énergie déployée par les actrices, finit tout de même par distiller un certain ennui.

Le réalisateur Josh C. Waller s’amuse à mêler les mises en scène façon jeu vidéo de baston avec le genre des films de femmes en prison : comme il se doit, les prisonnières sont confiées aux bons soins d’un maton pervers, en l’occurrence un ex-G.I. un poil dérangé qui n’a jamais digéré une mise à la retraite anticipée. Le rôle est tenu par Bruce Thomas, qui joua le papa adoptif du héros dans la série de S.F. pour ados Kyle XY. On trouve aussi Tracie Thoms, un autre visage connu des amateurs de séries de prime-time, son nom étant au générique de chaque épisode de Cold Case. Les prisonnières sont toutes ou presque dotées d’un petit background qui leur confère un minimum d’épaisseur, on finit donc par s’attacher un peu à elles. Qu’en est-il de la morale une fois conclue la débauche de gnons ? Disons que le film dispense un discours plutôt gauchisant, avec sa description d’une aristocratie de la thune jouissant de l’exploitation des masses opprimées. Le propos reste assez élémentaire, c’est sûr, pour ne pas dire simpliste, mais le message passe, et la peinture des grands bourgeois, bien sapés et éduqués, en criminels sadiques pourrait même faire courir quelques frissons de plaisir le long de l’échine de tous les militants de la cause du peuple qui combattent le poing levé et le couteau entre les dents.

À suivre prochainement, la deuxième partie de notre dossier Cinéma « Jeux du cirque »…

Nos précédents dossiers Cinéma :

Frissons au pensionnat (novembre 2020)

Proies & chasseurs (avril 2020)

Teenage & métamorphoses (juin 2019)

British indie horror (mai 2019)

Horreur et Baby-Sitters (janvier 2018)

Américains en vacances (septembre 2017)