Depuis la légende du Minotaure, peu d’endroits fabuleux occupent une place aussi importante dans notre imaginaire que celle du labyrinthe. À l’état naturel, les dédales existent bel et bien, ils s’explorent sous terre, dans les ténèbres des galeries que les spéléos percent de leurs torches frontales, et, à l’écran, le lieu dans sa dimension légendaire est le décor d’aventures plus ou moins effrayantes ou étonnantes, et toutes étranges, que nous allons revivre ici le long d’un fil d’Ariane cinéphile. Exploration à la lanterne magique des labyrinthes au cinéma. Ne perdez pas le guide !

Nombreux sont les films où apparaît un labyrinthe, au sens strict (comme dans The Shining de Stanley Kubrick) mais aussi, parfois, métaphorique : c’est le cas de scénarios où le dédale peut se limiter à une pièce close d’où des protagonistes privés de repères tentent de sortir en cheminant dans un entrelacs complexe d’états psychologiques (voir Saw de James Wan, Buried de Rodrigo Cortes et le récent Oxygène d’Alexandre Aja). Pas question de recenser tous ces titres. Les longs métrages qui nous intéressent ici sont ceux dont la majeure partie — voire l’intégralité — de l’action se déroule dans un labyrinthe, conforme à l’image que le mot convoque dans notre esprit aussi bien qu’à la définition qu’en donnent le Larousse ou le Robert.

LABYRINTHE (LABYRINTH) de Jim Henson (Royaume-Uni/États-Unis, 1986)

Les fils narratifs des « films à labyrinthes » se confondent tous peu ou prou : pour les héros de ces histoires, il s’agit toujours de trouver son chemin au travers d’une géographie embrouillée. Dans Labyrinthe, c’est le cas de Sarah (Jennifer Connelly), adolescente à l’imagination fertile, prompte à s’évader à la moindre occasion mais consignée un soir à la maison par sa belle-mère (revêche, forcément) pour garder son petit frère Toby. Le poupard en grenouillère n’en finit pas de chouiner et de lui taper sur les nerfs, si bien qu’à un instant fatidique (il est passé minuit, nous sommes entrés dans la treizième heure), la jeune fille formule à haute voix le vœu que les gobelins viennent la débarrasser du geignard, pour toujours… Aussitôt dit, aussitôt fait : le bébé disparaît et, pour le retrouver, Sarah n’aura d’autre choix que de traverser l’inextricable labyrinthe qui la sépare du roi des Gobelins, Jareth (joué par David Bowie), qui retient le bébé prisonnier.

Après La Grande Aventure des Muppets en 1981 et le célèbre Dark Crystal deux ans plus tard, Labyrinthe fut le dernier long métrage tourné par Jim Henson. Si le harfang qui sillonne l’écran pendant le générique d’ouverture est une création numérique (ce fut d’ailleurs la toute première animation photoréaliste de cet ordre à être intégrée à un film de cinéma), le reste des effets doit tout au génie d’Henson en termes de costumes et, bien sûr, de marionnettes. Celles qui peuplent le labyrinthe sont toutes merveilleusement expressives, animées par une équipe d’experts autant que par les répliques drôlissimes de Terry Jones, des Monty Python. Le Britannique ne signa pas que les dialogues, il est aussi l’auteur du scénario et il ne se priva pas de réemployer à bon escient un gag mémorable du célèbre Sacré Graal ! (Monty Python and the Holy Grail, 1976).

Le spectacle, c’est vrai, accuse une petite baisse de rythme vers la fin et les quelques chansons composées et interprétées par Bowie dans le film n’ont pas très bien vieilli, mais ce n’est pas le plus important : il faut voir, revoir et faire découvrir Labyrinthe, pour toutes les bonnes raisons précitées ainsi que pour sa richesse picturale (quels décors ! notez entre autres l’hommage inspiré à M. C. Escher dans l’une des dernières scènes). Quant à la symbolique du labyrinthe comme passage difficile de l’enfance à l’âge adulte, elle se niche bien sûr au cœur du script, accompagnée d’une jolie série de vérités sur la vie et les rapports humains. Une suite à Labyrinthe est bien engagée, après des années de développement, et le tournage doit débuter en principe courant 2022. Mais aujourd’hui Jim Henson est mort (prématurément, en 1990, d’une pneumonie), David Bowie et Terry Jones aussi… Sans eux, qui sait ce qu’une telle entreprise pourra donner ?

CATACOMBES (AS ABOVE, SO BELOW) de John Eric Dowdle (États-Unis, 2014)

Labyrinthe a un avantage : son dédale est un espace compliqué à arpenter mais il est à ciel ouvert, aussi les claustrophobes ne peuvent pas mourir d’un étouffement induit par le seul visionnement du film. Dans Catacombes, c’est une autre paire de manches : tourné in situ à Paris, le film de John Eric Dowdle plonge dans les entrailles de la fameuse nécropole créée au XVIIIème siècle, lorsqu’il fut décidé par les autorités de rayer du cadastre bon nombre de cimetières insalubres de la capitale (c’était le cas, surtout, du gigantesque Cimetière des Saints-Innocents, dont les cadavres putréfiés débordaient dans les caves des immeubles voisins). Des millions d’ossements furent ainsi déplacés et entassés dans d’anciennes carrières souterraines, devenues d’un coup « l’empire de la mort », tel qu’il est gravé sur un linteau à l’entrée d’une galerie.

L’exploration dans le film des Catacombes de Paris s’écarte de l’habituel circuit touristique. Accompagnée d’un ami linguiste et d’un caméraman, une jeune scientifique anglophone s’introduit dans la place, le trio étant guidé par une jeune bande de Virgiles cataphiles ayant fait des lieux leur terrain de jeu. Faisant preuve d’une sagacité qui fait gentiment sourire (elle résout en deux temps, trois mouvements des énigmes vieilles de plusieurs siècles), l’héroïne, prénommée Scarlett, a trouvé la trace de la légendaire pierre philosophale, que façonna l’illustre alchimiste Nicolas Flamel. L’objet est dissimulé profondément, au cœur des boyaux les plus inaccessibles, où la troupe de visiteurs clandestins est vite assaillie d’apparitions cauchemardesques…

Le film est sorti en 2014, on n’en avait pas encore marre, alors, de la vague des « found footage » initiée quelques années plus tôt par Le Projet Blair Witch puis relancée avec une extrême efficacité par [Rec] de Jaume Balaguero. Catacombes s’inscrit dans la mouvance, l’action étant captée par des petites caméras frontales portées par les personnages. Le décor labyrinthique authentique de l’ossuaire parisien et la culture manifeste des scénaristes (les nombreuses références au savoir alchimique et à l’Enfer de Dante sont les rivets du script) comptent parmi les atouts de cette série B qui débute maladroitement et qu’on pourrait hâtivement juger anodine, mais qui s’avère in fine plus riche et effrayante que ce qu’on osait espérer.

MÉANDRE de Mathieu Turi (France, 2020)

À moins de se trouver dans une fête foraine, pénétrer dans un labyrinthe n’a rien d’un jeu et, d’un point de vue symbolique, le cheminement dans un dédale a tout d’une expérience initiatique : on y cherche un trésor ou une sortie, mais on y déambule surtout à la rencontre de soi. Il en est ainsi dans Méandre de Mathieu Turi, le film le plus récent de notre sélection, où l’on suit l’aventure terrible de Lisa. La jeune femme, qui est tentée d’en finir (elle est minée par le chagrin et par un sentiment dévorant de culpabilité), se réveille un jour enfermée dans une petite pièce exiguë aux parois métalliques. Elle ne peut s’en extraire que par un conduit. Sa reptation va se poursuivre tout au long du film au gré d’embranchements et d’embûches mortelles…

Œuvre des plus conceptuelles (ce qui ne la rend pas forcément attrayante pour tout le monde), Méandre relève le défi d’une histoire se déroulant entièrement dans un réseau de tuyaux. Et le décor s’affranchit de tout réalisme pour explorer un espace mental : peu crédible, en effet, qu’une telle installation relève d’une réalité objective. Candidate au suicide dans la scène d’ouverture, Lisa s’échine à progresser malgré les dangers, les blessures, et des énigmes à résoudre en temps compté. Vers quoi se dirige-t-elle ? Peu à peu, les pièces d’un puzzle s’assemblent pour former un tableau touchant, émouvant à défaut d’être vraiment surprenant (le scénario riche en suspense n’est pas malhabile, mais les spectateurs rodés aux dispositifs métaphoriques voient la conclusion arriver de loin).

Avec son enfilade de couloirs et ses parois coulissantes, d’aspect semblable à celui des coursives d’une station spatiale, Méandre s’apparente à l’univers de la science-fiction. De son propre aveu, le réalisateur Mathieu Turi fut impressionné dans son enfance par la scène où l’androïde Bishop, dans Aliens de James Cameron, rampe longtemps dans un tuyau. Prenons cela pour le germe de cette mise en scène radicale qui soutient la gageure de tourner un film entier dans un environnement comparable, en accomplissant le tour de force d’éviter toute lassitude (le jeu intense de Gaia Weiss dans le rôle principal compte aussi pour beaucoup). Isolé et devant endurer un calvaire, le personnage de Lisa peut apparaître comme un jumeau de… Liz, l’héroïne jouée par Mélanie Laurent dans Oxygène d’Alexandre Aja, mentionné plus haut (quoique dans ce dernier cas, le scénario soit moins cruel envers son personnage). Dans certaines mémoires, cela dit, la découverte de Méandre peut aussi éveiller le souvenir de Corridor, court métrage français d’Alain Robak, tourné en 1989, où le comédien Jean-François Gallotte, éberlué, se voit contraint de sauver sa peau tout le long d’un parcours truffé de traquenards. Sept minutes d’humour grinçant présentées à l’époque dans Adrénaline, une anthologie de films courts, et à regarder aujourd’hui sur YouTube. Allez-y sans crainte et, tant que vous y êtes, cherchez aussi à voir Sculpture physique de Yann Piquer, également au menu d’Adrénaline et encore plus sadique. Mais attendez quand même d’avoir lu cet article jusqu’au bout…

DANS LES HAUTES HERBES (IN THE TALL GRASS) de Vincenzo Natali (Canada/États-Unis, 2019)

Si vous vous retrouvez un jour à errer dans un labyrinthe, il existe une astuce toute simple pour vous diriger vers la sortie : placez votre main sur une paroi et suivez-la sans la lâcher jusqu’au panneau Exit. Cela prendra le temps que ça prendra, mais vous êtes sûr de ne pas finir à l’état macabre d’ossements qui feraient paniquer les visiteurs suivants ! Avouons toutefois que cette méthode éprouvée ne serait d’aucune utilité pour les personnages de Dans Les Hautes Herbes, dont le labyrinthe est d’une facture inédite. Garés en bord de route en pleine campagne américaine, Cal et Becky entendent des appels à l’aide provenant d’un champ d’herbes très hautes, juste à côté. Ils s’engagent à l’intérieur pour porter secours… Erreur fatale !

Aucune paroi à suivre, donc, dans cette adaptation pour Netflix d’une novella écrite à quatre mains par Stephen King et son fiston Joe Hill. La vastitude du champ est un espace — naturel et surnaturel — qui se plaît à désorienter les piétons imprudents, très vite perdus étant donné que leurs pas les mènent immanquablement dans le mauvais sens et les font tourner en rond. Et ce n’est qu’un début… Un récit à forte valeur idéologique, qui restitue à l’écran la défiance de King & fils à l’égard des cultes : ainsi un des protagonistes, enclin à la ferveur religieuse, bascule de la foi chrétienne vers un autre objet de vénération, caché au cœur de l’océan de verdure, qui l’aveugle encore davantage. Le monde sans horizon (une fois qu’on a pénétré dans le champ, on ne voit plus que du vert) figure la prison mentale dans laquelle s’enferment plus ou moins volontairement les candidats au fanatisme, et l’on prend un plaisir indéniable à suivre jusqu’à sa conclusion cette aventure noire nourrie qui plus est d’un héritage très lovecraftien. Des puissances anciennes y sont à l’œuvre pour se jouer des pauvres humains, voués à périr ou à célébrer des offices innommables au sein d’églises dévoyées. Quant au Canadien Vincenzo Natali, c’était le réalisateur idéal pour mettre en scène et en images (les top shots sur les plants ondoyants sont saisissants) cette histoire de labyrinthe, pour des raisons qui vous sont peut-être déjà évidentes et que nous développons dans la notice suivante.

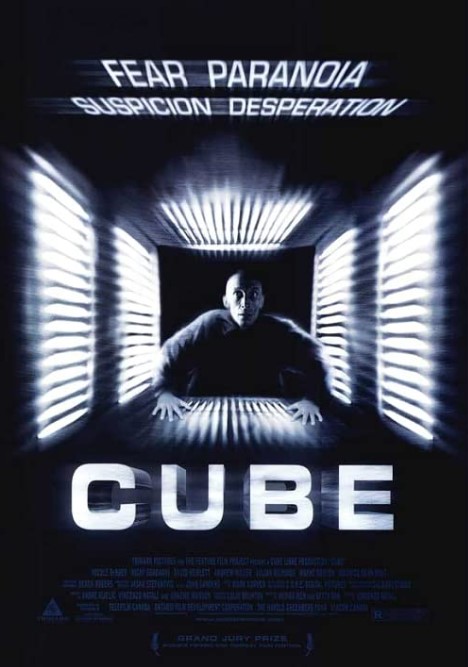

CUBE de Vincenzo Natali (Canada, 1997)

Bien avant l’apparition des escape games, Vincenzo Natali fit forte impression avec Cube, premier long métrage de son auteur et film-concept dont l’action tout entière se déroule dans le décor unique d’une série de pièces cubiques, d’aspect identique (si ce n’est la couleur) et communiquant entre elles par des portes de sas. C’est dans cet environnement coupé de la réalité que s’éveillent cinq personnages, qui ignorent comment ils sont arrivés là, qui les y a mis et, surtout, comment retrouver l’air libre. Pour corser le tout, de nombreuses pièces recèlent des pièges mortels…

Contrairement à ce qu’on aurait pu craindre, l’intrigue totalement hors-sol (la caméra ne sort jamais du cube) n’est nullement gênante pour suivre le récit avec intérêt, si bien que le film se tailla un sacré succès, par exemple au palmarès du Festival de Gérardmer 1999 où il s’adjugea le prix du Public, celui de la Critique et enfin le Grand Prix du Jury (où officièrent cette année-là, entre autres, des personnalités aussi diverses que John Landis, Jean-Pierre Jeunet, Asia Argento, Robert Englund et Johnny Halliday). Le travail de Vincenzo Natali était novateur, on n’avait pas encore beaucoup vu, à l’époque, de longs métrages misant sur une approche aussi ludique que celle-ci (que vont trouver les héros derrière la porte suivante ? qui sera le prochain à y passer, et comment ?).

Mais la cote d’amour du public pour Cube ne s’explique pas seulement par son caractère amusant, on y trouve aussi à réfléchir pour peu qu’on suive le film comme une métaphore de l’existence et des rapports humains : tous étant dans la même galère, chacun a son rôle à tenir pour choisir la bonne direction et sortir le collectif du marasme, y compris les profils a priori les moins avantagés (il y a un autiste parmi les prisonniers, dont l’importance s’avèrera cruciale). À condition, évidemment, que tout le monde arrive à se comporter en être civilisé, sans céder à la panique ni piétiner les autres (d’où l’ironie noire du film, la plupart des protagonistes qui passent de vie à trépas étant victimes d’un des leurs et non des pièges installés dans le cube).

Vêtus d’uniformes gris à la triste mode des bagnards, les personnages portent tous des noms de centres de détention plus ou moins célèbres : Quentin pour San Quentin, en Californie, Kazan, le personnage autiste, en référence à un infâme centre de détention soviétique pour malades mentaux, etc. (le doyen de la bande est un roi de l’évasion baptisé Rennes, allusion au centre pénitentiaire breton). Dans la distribution figure le comédien anglais David Hewlett, un ami du réalisateur (ils sont allés au lycée ensemble), présent également au générique d’Elevated, court métrage matriciel tourné par Vincenzo Natali en 1996 et mettant en scène trois personnages à couteaux tirés cloîtrés dans une cabine d’ascenseur. Sachez sinon qu’un remake japonais de Cube a été tourné l’an dernier. Il sortira ce mois d’octobre au pays du Soleil-Levant.

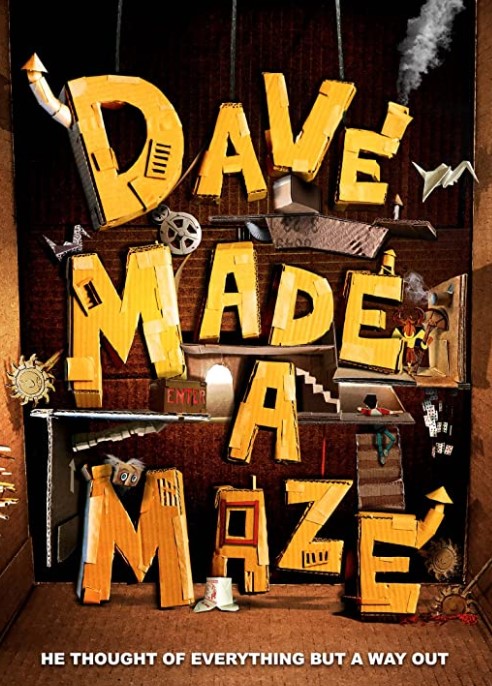

DAVE MADE A MAZE de Bill Watterson (États-Unis, 2017)

De retour dans son appartement après une absence d’un week-end, Annie tombe sur un assemblage bizarre de cartons. Un ouvrage réalisé par le Dave du titre qui, d’une voix étouffée, s’adresse à sa jolie fiancée à travers les parois de la construction. Il la prévient : surtout ne viens pas me rejoindre, je me suis perdu. En précisant que, vu du salon, le labyrinthe — car c’en est un — paraît beaucoup moins grand qu’il n’est en réalité à l’intérieur.

L’assonance rigolote contenue dans le titre annonce la tonalité de cette comédie au postulat de départ absurde, qui invite à ne pas prendre l’intrigue au pied de la lettre. Fatalement, Annie va rejoindre son amoureux dans le dédale, accompagnée de plusieurs amis : le meilleur pote de Dave, un couple de quadras, un réalisateur de documentaire avec preneur de son et caméraman. Une demi-douzaine de profils a priori divers mais pourtant très semblables : tous apparaissent comme des petits bourgeois un peu vains qui, malgré leur âge adulte, cherchent encore une direction à donner à leur existence. D’où cette équipée à valeur symbolique dans un labyrinthe, créé par un garçon sympathique qui se veut artiste sans jamais avoir fait quoi que ce soit de significatif avec ses mains. Sauf le dédale de carton.

Ce projet d’un labyrinthe inédit est né de l’imagination de Bill Watterson (un homonyme de l’auteur de la B.D. Calvin & Hobbes), jusqu’alors acteur dans pas mal de séries télé et de courts métrages. Le néo-cinéaste a su s’entourer d’un staff de décorateurs experts dans le maniement de la colle, du scotch et des ciseaux. Le résultat de leurs efforts dépasse largement le niveau des travaux manuels de gamins d’école primaire armés des mêmes outils. La déambulation des personnages passe par de nombreuses pièces toutes différentes, le design de chacune est superbe, avec de nombreux éléments articulés, et nous ouvre les yeux sur la poésie de l’art du découpage. Les créations étaient éphémères car, n’ayant que deux pièces à disposition sur le plateau, l’équipe dut détruire son œuvre au fur et à mesure du tournage (toutes les quatre heures en moyenne !) afin de pouvoir assembler le décor des scènes suivantes.

On aimerait bien pouvoir chanter jusqu’au bout les louanges de cette production indépendante, minuscule en termes de budget, mais le charme farfelu du design et quelques trouvailles comiques efficaces (voir la scène fendante où des poupées en carton remplacent les comédiens) ne suffisent pas à masquer une tare gênante : avec sa gaucherie un peu trop systématique d’ « adulescent » portant Converse, le gentil héros Dave finit par taper sur les nerfs, et ce n’est encore pas grand-chose par comparaison avec les archétypes de hipsters/bobos qui l’entourent. Tous ont pour sale attitude de manier un humour pince-sans-rire pédant qui se voudrait décalé mais passe vite pour de l’arrogance. La suffisance crispante de ces protagonistes transpire dans la plupart des dialogues et finit par contaminer le film, qui paraît du coup très prétentieux et semble ne s’adresser qu’à des spectateurs qui correspondraient eux-mêmes au profil des personnages. Passé l’heure de projo, hélas on décroche, d’autant que le scénario, dans sa dernière partie, s’égare lui-même dans le labyrinthe et peine à trouver une porte de sortie convaincante.

THE DESCENT de Neil Marshall (Royaume-Uni, 2005)

Sarah et ses cinq amies partent explorer un réseau de cavernes souterraines dans les Appalaches. En principe, une simple excursion entre copines, mais la témérité d’une d’entre elles les pousse à s’aventurer là où il ne fallait pas. Le groupe se retrouve coincé sous terre alors que circule dans les galeries une population aveugle d’humanoïdes carnassiers…

Les légendes américaines en matière de cryptides sont régulièrement exploitées au cinéma et dans les séries, ce qui nous permet d’accorder foi à cette histoire qui, dans sa seconde moitié, fait la part belle non pas à Bigfoot ou au Sasquatch (ou au Chupacabra mexicain), mais à des créatures au look inspiré de celui du vampire de Nosferatu de F. W. Murnau. Avec leurs globes oculaires d’un blanc laiteux et leurs crocs baveux, les « crawlers » (tels que les baptisa la production) constituent une engeance qu’on n’a vraiment pas envie de croiser dans le noir. Les filles ont fort à faire face à ces abominations, alors même que la quête d’une hypothétique sortie (elles sont bloquées sous terre à la suite d’un éboulement qui leur interdit tout retour en arrière) suffisait largement à faire de l’expédition une expérience traumatisante.

À la sortie du film, certains avancèrent une hypothèse de lecture intéressante : l’héroïne et ses copines, en réalité, ne seraient pas sous terre, et l’histoire ne serait qu’un long cauchemar produit par le subconscient de Sarah, plongée dans le coma et se débattant, peut-être, dans les affres de l’agonie suite à un accident de la route (c’est la scène d’ouverture) qui a coûté la vie à sa fillette et à son mari. Édulcorée dans le montage américain, la conclusion d’une noirceur d’encre tend à nous orienter dans ce sens, mais une approche du récit au premier degré reste parfaitement recevable et elle est même, après tout, plus intéressante du point de vue des fans d’horreur amateurs de « creature features » et de films de survie. Sarah, dans le dernier quart d’heure, acquiert une dimension séduisante de combattante déterminée, à même de régler leur compte à plus d’un crawler aussi bien qu’à une soi-disant grande amie, qui lui a servi plus d’un mensonge. Et pour ce qui est du labyrinthe jalonné de stalactites, c’est un décor d’autant plus angoissant qu’on sait qu’il en existe plein de semblables, sous nos pieds, les monstres en moins. Si la seule idée d’une errance à l’aveuglette dans d’interminables boyaux minéraux suffit à vous donner palpitations, frissons et mains moites, The Descent est sans conteste le chef-d’œuvre de référence que vous avez tout intérêt à éviter comme la peste.

Nos précédents dossiers Cinéma :

Frissons au pensionnat (novembre 2020)

Proies & chasseurs (avril 2020)

Teenage & métamorphoses (juin 2019)

British indie horror (mai 2019)

Horreur et Baby-Sitters (janvier 2018)

Américains en vacances (septembre 2017)