À quoi tient la réussite d’un festival ? À une sélection solide, mais aussi à la présence de quelques têtes d’affiches susceptibles d’apporter un surcroît d’enthousiasme et de relief. Avant l’annonce du programme en janvier, beaucoup voyaient déjà Eli Roth en chair et en os sur les berges du lac, ou Catriona McCall au bras d’Olivier Béguin, mais ils ont dû se faire une raison : ni The Green Inferno ni Chimères, titres très attendus cette année, ne figuraient au planning des festivaliers. Au coup d’envoi, seul un film faisait office de vedette : L’Étrange Couleur des Larmes de ton corps, le second néo-giallo du duo Cattet-Forzani, de retour à Gérardmer quatre ans après Amer. Mais voilà : le film n’a pas eu droit à une séance officielle en bonne et due forme avec jury (il était présenté hors compétition !) et, par-dessus le marché, il n’a fait l’objet que d’une seule et unique projection, en fin d’après-midi. Un traitement bizarre et des conséquences fâcheuses pour les festivaliers : L’Étrange Couleur… avait beau être projeté dans la grande salle de 700 sièges, il n’y aurait forcément pas de place pour tout le monde, et de nombreux spectateurs n’ont pas eu d’autre choix, pour être à peu près sûrs d’entrer, que d’affronter deux heures d’attente dans le vent et la pluie aux portes de l’Espace LAC. Un second prix à payer, en plus de celui du passe… L’offre de films, sinon, se partageait inégalement entre la petite sélection de la compétition (huit titres, pas plus, histoire de laisser au jury le temps d’aller skier ?) et la bonne trentaine d’autres métrages présentés dans les sections parallèles.

MINDSCAPE

de Jorge Dorado (Espagne/USA) — Film d’ouverture, hors compétition

La fête s’ouvre avec la projection de Mindscape, produit par Jaume Collet-Serra. On y retrouve avec plaisir la trogne épaisse de Brian Cox (dans un second rôle) et surtout le frais minois de Taissa Farmiga, notre sorcière bien-aimée depuis Coven, la saison 3 de la série American Horror Story. La comédienne incarne Anna, ado à problèmes dans une famille de la grande bourgeoisie. La jeune fille ne sort pas de sa chambre, refuse de s’alimenter… Un psy pas comme les autres vient se pencher sur son cas : prénommé John, celui-ci est en fait un « mnémo-détective », un limier aux capacités psychiques hors norme puisqu’il est capable, lors de séances d’hypnose, de pénétrer les souvenirs de chacun et de s’y balader, à la manière d’un spectateur invisible. Quels sombres secrets va-t-il exhumer des tréfonds de la mémoire d’Anna ?

Le titre (« paysage mental ») est le premier indice pour nous guider dans les méandres du film et, surtout, nous faire douter de la nature de ce qu’on voit. Des détails disséminés ici et là indiquent qu’on n’évolue pas dans la réalité objective, mais dans l’espace psychique d’un des personnages. Lequel ? L’intrigue à tiroirs est plaisante, on se laisse mener par le bout du nez, un peu comme ce pauvre John qui, malgré ses allures de détective dur à cuire — imperméable, mâchoire carrée, barbe de trois jours —, se laisse vite attendrir par Anna, toute en regards appuyés et qui, même si elle reçoit dans sa chambre, n’est pas censée accueillir le type en petite tenue alanguie sur son lit. Bref, ce ne sont pas à des séances de néo-psychanalyse qu’on assiste, mais bien à une partie d’échecs tordue entre l’enquêteur psy et sa « patiente », à la fois plus futée et plus équilibrée que lui. Pourquoi Mindscape, projeté en ouverture, n’est-il pas inclus dans la compétition ? Un mystère supplémentaire.

THE MACHINE

de Caradog W. James (Royaume-Uni) — Hors compétition

Au sortir de la projo, on se pose la même question qu’après la découverte de Mindscape : pourquoi un film méritoire comme celui-ci n’est-il pas soumis à l’appréciation du jury ? La faute, peut-être, à un budget étriqué qui prive The Machine de l’envergure d’un futur classique de l’anticipation… Dans un futur proche, le Royaume-Uni est plongé dans un climat d’extrême tension avec la Chine. La guerre froide, qui dure depuis des années, pourrait dégénérer en conflit ouvert, aussi le gouvernement britannique finance-t-il dans le plus grand secret des recherches militaires dans les domaines de la robotique et la cybernétique. Vincent, à la tête du projet, se moque des ambitions de l’armée, c’est un idéaliste qui rêve de créer le premier être autonome doté d’une intelligence artificielle…

Caradog W. James (quel patronyme ! Le prénom est gallois) appuie sur les bons boutons, tire sur les bonnes ficelles pour nous faire embrasser la cause du héros Vincent et de sa cyber-créature, premier spécimen — féminin — d’humain synthétique. Le scénario colle à cette « première femme » le prénom ad hoc, Ava. Le symbole est lourdaud — et le film en réserve d’autres — mais on ne peut nier son plaisir devant cette œuvre certes modeste en termes de moyens (côté décors, le monde de demain se résume à un hangar et trois couloirs), mais qui a tout d’une version filmée, avec l’énergie qui s’impose, des meilleurs titres de S.F. de l’animation nippone, Ghost in the Shell en tête. Dans le rôle-titre, Caity Lotz campe une Ava magnifique.

L’EMPRISE DU MAL

De Miguel Ángel Toledo (Espagne) — Hors compétition

Le titre français est d’une banalité navrante, le film ne l’est pas moins… La senda (« le sentier ») nous mène jusqu’à un chalet au fond des bois, c’est là que Raúl, maître des échecs, a eu l’idée de s’installer avec femme et enfant pour fêter Noël. Le couple bat de l’aile, et le bonhomme espère que cette parenthèse bucolique et enneigée lui permettra de renouer des liens avec son épouse Ana. Pas de chance : le propriétaire du chalet leur envoie un jeune type du cru, Samuel, pour couper leur bois, rafistoler la balançoire. Samuel fait les yeux doux à Ana, elle le lui rend bien. C’est en tout cas ce que pense Raúl, qui cache de plus en plus mal son hostilité à l’égard du factotum…

Le « mal » signifié par le titre français n’est autre que le poison de la jalousie. Le héros — au demeurant antipathique — se laisse gagner par la haine, la paranoïa, comme le fut le personnage joué par François Cluzet dans L’Enfer (1994) de Claude Chabrol. Guère aidé par une ambiance familiale plombée (les chiens ne font pas des chats, et le fiston, malgré ses airs d’innocent, est lui aussi une tête à baffes), Raúl commet une erreur fatale qui aurait pu donner lieu à un sacré coup de théâtre si le spectateur n’avait pas, lui, les yeux bien en face des trous : le gars a beau être un roi de l’échiquier, on suit son parcours avec trois coups d’avance, ce qui gâche fort le suspense. Au final, La senda est un thriller psychologique bien superflu, qui n’aurait même rien à faire à Gérardmer sans la toute petite touche surnaturelle apposée artificiellement à la conclusion, telle une cerise ratatinée sur le gâteau.

STATIC

de Todd Levin (USA) — Hors compétition

Inclus à la dernière minute dans cette sélection 2014, Static s’inscrit dans un genre que j’apprécie particulièrement, celui de la bonne petite série B qu’on se plaît à visionner plus ou moins vautré sur son siège, un léger sourire en coin. Cela dit, les premières minutes sont sérieuses, puisqu’on fait connaissance avec Jonathan (Milo Ventimiglia) et Addie (Sarah Shahi), un couple éprouvé par la mort accidentelle de leur fils de 4 ans. Plusieurs mois ont passé depuis le drame, mari et femme peinent à se reconstruire. Sans crier gare, le scénario passe du drame psychologique intimiste au film d’invasion domestique : après la visite nocturne impromptue d’une jolie blonde, Rachel (Sarah Paxton), une bande d’inconnus masqués (voir l’affiche) prennent d’assaut la maison, une grande demeure en pleine campagne. La nuit va être longue, mais pas le film : les 85 minutes de métrage passent sans qu’on s’en aperçoive, jusqu’à un épilogue à chute très bien senti qui précipite le film dans le surnaturel tout en renouant avec la gravité des premières séquences.

L’AUTRE MONDE

de Richard Stanley (France) — Hors compétition

L’Autre Monde n’est pas le genre de film qu’on a le plus l’habitude de voir à Gérardmer puisqu’il s’agit d’un documentaire (au demeurant déjà projeté l’an dernier au PIFFF et à l’Étrange Festival). Il est signé par un drôle d’oiseau, Richard Stanley, Sud-Africain auteur en 1990 du fameux Hardware et, deux ans plus tard, du Souffle du démon, tourné en Namibie. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis ces deux titres. Stanley est à présent installé en France, plus précisément dans le sud-ouest où il a concocté ce doc très particulier sur le triangle de l’ésotérisme en pays cathare, dont les sommets sont les localités de Montségur, Rennes-le-Château et Bugarach. Un paysage déjà représenté par Stanley dans La Mère des crapauds, court métrage tourné pour l’anthologie The Theatre Bizarre en 2012.

L’Autre Monde n’est pas conçu pour être diffusé dans Envoyé spécial : l’enquête n’a rien d’objectif et se range du côté des adeptes de l’occultisme, qui assurent qu’en pays cathare sont dissimulées des portes dimensionnelles communiquant avec le monde des esprits. Parmi les initiés, on trouve le dénommé Uranie, sorcier de son état, avec gris-gris et peintures faciales, qui nous fait part moult fois de ses convictions avec une diction très laborieuse ; un citoyen néerlandais établi dans le coin, convaincu d’être la réincarnation d’un paysan du cinquième ou sixième siècle (et qui passe son temps à photographier des « orbs », ces boules de lumières transparentes qui flottent dans les lieux réputés hantés) ; un maçon qui a tenu à garder l’anonymat (on ne voit de lui que ses paluches très expressives et son short en jean) et n’est pas avare en formules déroutantes («Quand on dîne avec le diable, il faut avoir une grosse cuillère » !). Les trois bleds voient débarquer toute l’année des palanquées de voyageurs attirés par l’odeur de soufre, des congrégations sectaires et autres illuminés, au grand dam des élus locaux qui apprécient l’afflux touristique mais souhaiteraient des visiteurs « plus normaux ». Le clou est enfoncé pour de bon dans le dernier quart d’heure lorsque le réalisateur lui-même, face caméra, nous relate longuement deux expériences mystiques vécues en pleine nuit, lors du solstice d’été, dans l’enceinte du château de Montségur. Il avait peut-être pique-niqué au pied des murailles en attendant le coucher du soleil, et on se demande si deux, trois cachetons de LSD ne s’étaient pas opportunément glissés entre les plis du jambon-beurre…

ABLATIONS

d’Arnold de Parscau (France) — Compétition

Arnold de Parscau est un vrai petit phénomène qui a eu la chance insolente de tourner, à l’âge de 25 ans, ce premier long métrage doté d’un casting étoilé où se côtoient Denis Ménochet (le fermier dans la scène d’ouverture mémorable d’Inglorious Bastards de Tarantino), Florence Thomassin, Virginie Ledoyen, Philippe Nahon, Yolande Moreau, Serge Riaboukine… N’allons pas imaginer une batterie de pistons : le jeune Breton a remporté il y a deux ans un concours lancé sur Internet par David Lynch (il s’agissait de concevoir le clip officiel d’une chanson composée par le cinéaste, Good Day Today). Benoît Delépine, auteur du scénario d’Ablations, a vu et apprécié le fameux clip, il a livré sur un plateau au cinéaste en herbe cette opportunité de premier long métrage.

Après une nuit de beuverie entre collègues, Pastor Catalas (Ménochet), commercial dans une boîte pharmaceutique, se réveille au petit matin, dépenaillé, au bord d’un canal. Après quelques instants d’hébétude, il retourne à son hôtel où il découvre, effaré, une cicatrice opératoire toute fraîche dans le bas de son dos. Catalas a été victime de voleurs d’organes, on lui a subtilisé un rein… Tournée par Hollywood, une telle histoire aurait vu Russel Crowe ou Nicolas Cage remonter la filière clandestine le gun au poing pour démanteler le trafic. Mais on n’est pas en Californie, et le personnage n’a rien d’un limier expert au maniement du calibre : Pastor Catalas est un individu veule et menteur, qui mène la vie dure à sa femme (Ledoyen, dans un rôle très ingrat qui la cantonne dans la cuisine ou la chambre à coucher) en la trompant à chaque déplacement professionnel. Son odyssée pour remettre la main sur son rognon s’apparente moins à une enquête qu’à une errance entre le cabinet médical de son ex (Thomassin, parfaite dans un rôle de garce vampirique) et les bars à hôtesses où le gaillard a l’habitude de traîner. On reconnaît la patte de Delépine à maintes occasions : le parcours de l’antihéros est jalonné d’étapes plaisamment grotesques, absurdes, comme si l’intrigue s’évadait dans les faubourgs surréalistes de Groland. Moreau et Nahon campent un duo de voleurs d’organes dont on se souviendra longtemps et dont les motivations, dévoilées dans la conclusion, ne manquent pas de surprendre. L’œuvre présente aussi des défauts (outre le personnage sacrifié de Viriginie Ledoyen, celui joué par Riaboukine se résume à une caricature), mais elle est suffisamment singulière pour mériter le « bravo ! » tonitruant lancé par un spectateur à la fin de la projo. Ablations sort le 16 juillet prochain dans les salles, allez-y.

ALL CHEERLEADERS DIE

de Lucky McKee et Chris Sivertson (USA) — Hors compétition

Mort à toutes les pom-pom girls ! Un titre en forme de manifeste pour ce nouveau long métrage de Lucky McKee, dont les excellents May et The Woman furent aussi projetés à Gérardmer. All Cheerleaders Die surprend tous les fans du cinéaste, habitués à davantage de substance et de gravité : le film est une petite comédie de mœurs qui vire à la foire d’empoigne surnaturelle lorsque les auteurs s’amusent à y mêler sortilèges et sorcellerie.

Pour une raison connue d’elle seule, Maddy, plutôt nerd et maquée avec une goth férue de magie wicca, se met à coller aux basques de l’équipe de « cheerleaders » du lycée. Elle intègre la bande de cruches en devenant elle-même pom-pom girl, elle séduit la copine du quarterback vedette de l’équipe de foot… Ces manœuvres sont motivées par un désir de vengeance dont on apprendra les tenants au moment où le film, comme je disais ci-dessus, s’engage, après une péripétie tragique, dans la voie du portnawak nonsensique. Je n’irai pas jusqu’à dire que ce n’est pas drôle, mais on est quand même gêné aux entournures car le script n’est pas d’une grande rigueur, le point de vue des auteurs sur leurs personnages se faisant de moins en moins lisible au fil du métrage (ces fameuses cheerleaders, sont-elles des pouffes écervelées ou pas ?). Le film s’achève par un intertitre prometteur, « fin de la première partie ». Alors attendons le deuxième volet, où on va tout comprendre…

HALLEY

de Sebastian Hofmann (Mexique) — Hors compétition

Sur un mode grave ou rigolo, le film de zombie introspectif devient un genre en soi. Après I, Zombie (1998) d’Andrew Parkinson, Warm Bodies (2012) de Jonathan Levine et le futur classique de l’underground Thanatomorphose (2013) d’Éric Falardeau (à retrouver en entretien filmé dans le premier numéro de notre Manoir des Chimères — si ce n’est pas déjà fait, courez vite le voir !), voici Halley, métrage mexicain centré sur le cas d’Alberto, gardien de nuit d’une salle de gym qui a la particularité d’être un mort en état déjà avancé de décomposition. Grâce au maquillage (peut-être aussi au déodorant), il est parvenu jusqu’ici à donner le change et à conserver son boulot. Mais tout cadavre a ses limites, et « Beto » annonce à sa patronne Silvia sa décision de démissionner pour raisons de santé…

L’état de zombie comme métaphore de la solitude extrême est l’idée limpide qui sert de moteur au film. Dans son appartement de vieux garçon, à la décoration vieillotte, bien rangé, Beto s’emploie au quotidien à lutter contre sa désagrégation. Sebastian Hofmann ne nous épargne pas grand-chose : le héros s’épouille de ses asticots à la pince à épiler, suture avec les moyens du bord (un rouleau de scotch !) les plaies béantes qui s’ouvrent sur son corps… Le scénario ménage de vraies surprises en versant aussi bien dans le surréalisme (le long dialogue à la morgue entre le cadavre et un légiste) que dans le jusqu’au-boutisme tragi-comique (le pauvre héros se décroche la bite en s’adonnant à une ultime tentative de masturbation !). Dans le rôle principal, Alberto Trujillo livre une brillante composition. Le comédien est de tous les nombreux plans-séquences du film, par ailleurs composés avec un sens aigu de l’esthétique photographique. Pas le genre de spectacle qu’on fera découvrir à sa copine un soir de Saint-Valentin, c’est sûr, mais l’année réserve plein d’autres occasions…

THE SACRAMENT

de Ti West (USA) — Compétition

J’ai menti par omission tout à l’heure : d’une certaine manière, Eli Roth était quand même présent à Gérardmer cette année via le générique de The Sacrament, qu’il a produit pour le compte de la société Worldview Entertainment. Mais bon, The Sacrament n’est pas un film d’Eli Roth, c’est le dernier long métrage de Ti West. West a forcément vu V/H/S/2 (il avait collaboré à V/H/S, premier du nom), peut-être a-t-il été inspiré par l’incroyable Safe Heaven, troisième segment du film à sketches, dans lequel une équipe de TV s’aventure au sein d’une secte. Le cinéaste reprend à son compte pitch et mise en scène (The Sacrament relève aussi du « found footage ») pour nous faire vivre en caméra embarquée l’expédition de trois journalistes dans une communauté religieuse établie au cœur d’une forêt d’Amérique centrale. Les fidèles d’Eden Parish affirment vivre au paradis, l’endroit est tout de même gardé H24 par des fusils d’assaut, il y a des miradors… La paroisse est dirigée par « le Père », gros gaillard à lunettes noires qui joue l’Arlésienne pendant une bonne demi-heure avant de se révéler aux yeux des héros dans toute son effrayante bonhomie.

Ti West ne tient pas jusqu’au bout son pari de mise en scène façon « documenteur ». Les journalistes ne sont pas accueillis à bras ouverts dans la communauté (ils n’y pénètrent que parce que la sœur de l’un d’eux en fait partie), mais ils sont tolérés et peuvent filmer — presque — ce qu’ils veulent. Quand les choses finissent pas se gâter, que les reporters doivent avant tout songer à sauver leur peau, on a beaucoup de mal à accepter qu’ils continuent de faire tourner les caméras. Ti West, roublard, y va carrément au bluff en opérant l’air de rien, dans la dernière demi-heure, un glissement de point de vue. Il mélange filmage à la première personne et prises de vues par une caméra portée extra-diégétique, misant sur l’intensité dramatique de la fin du film pour qu’on ne relève pas le subterfuge. Mais le tour d’illusionnisme ne prend pas, et l’irruption d’une musique dramatique dans la bande-son achève de nous faire sortir du dispositif.

Dommage, donc, que la forme du film finisse par desservir le fond, très estimable puisqu’il est question de décortiquer les rouages des pratiques sectaires et de la manipulation mentale. L’interprétation est dominée par Gene Jones dans le rôle du Père, hâbleur hors pair capable de retourner n’importe quelle critique à son avantage. C’est le diable en personne qui s’est emparé du Verbe (l’analogie avec les discours des « grands » dictateurs de l’Histoire et autres politiques extrémistes est évidente). Une séquence d’interview accordée aux journalistes s’impose comme le clou du film : le passage est d’une efficacité peu commune, le sale type tout sucre tout miel y déploie une intelligence rhétorique redoutable pour déjouer les attaques, et il finit par se défausser en se posant en victime de préjugés (air connu). Dans le reste du casting, on retrouve des visages familiers des tournages de Ti West et d’Adam Wingard — A.J. Bowen, Joe Swanberg, Amy Seimetz. Tous sont excellents.

RIGOR MORTIS

de Juno Mak (Hong-Kong) — Compétition

Les latinistes, les croque-morts et les goreux savent bien de quoi il est question : « rigor mortis » n’est autre que la rigidité cadavérique, étape par laquelle passe tout cadavre frais avant de se relâcher et commencer doucement à se décomposer. On croise donc quelques macchabées dans Goeng si (titre original) de Juno Mak. Mais pas seulement : devant nos yeux un peu médusés défilent aussi des jumelles fantômes, un vampire à 100% chinois (c’est-à-dire qu’il a de grands ongles pointus, se déplace par petits bonds et connaît le kung-fu), un sorcier versé dans la magie noire, un « vampire hunter » qui fait aussi cuistot… Ajoutons que les personnages se suicident beaucoup, le tout dans un grand immeuble HLM délabré de Hong Kong. C’est là que débarque Siu-ho Chin, comédien abonné aux rôles de chasseurs de vampires mais que le succès a abandonné. Il se rend vite compte que la communauté de locataires, petit microcosme hétéroclite, cohabite avec toutes sortes de présences surnaturelles, d’apparitions, sans que cela incommode grand monde. Il faut dire que certains résidents sont aussi bizarres que les revenants…

Rigor Mortis n’est pas forcément évident à aborder pour un spectateur occidental, tout d’abord parce que le film ne respecte pas, comme c’est parfois le cas à Hong-Kong, les mêmes critères narratifs que les cinémas américains ou européens. Le scénario laisse beaucoup d’éléments dans le flou, d’autant que le film s’adresse avant tout à un public familier des Mr Vampire, auxquels Juno Mak rend hommage — une série de films initiée dans les années 1980, mêlant horreur, arts martiaux et comédie. Rigor Mortis, du reste assez lent, est par conséquent émaillé de clins d’œil que ne relèveront que les habitués (Juno Mak a convoqué plusieurs comédiens employés dans les Mr Vampire, Siu-ho Chin jouant ainsi son propre rôle), il puise aussi abondamment dans le folklore populaire chinois. Malgré tout, à condition d’accepter d’être dérouté pendant une bonne demi-heure, un charme finit par opérer, aidé par des effets spéciaux et une direction artistique formidables (les décors d’intérieurs valent le coup d’œil). Les fans d’arts martiaux trouvent leur compte dans une poignée de séquences chorégraphiées au millimètre, les amateurs de gore sont aussi à la fête avec des excès vermillon des plus réjouissants. Insolite, inquiétant et spectaculaire, Rigor Mortis était une des bonnes surprises de cette sélection 2014.

WE ARE WHAT WE ARE

de Jim Mickle (USA) — Compétition

C’est un sentiment de déjà-vu qu’on redoute en entrant dans la salle, à double titre : We Are What We Are est le remake américain d’un titre récent, Somos lo que hay du Mexicain Jorge Michel Grau, film de cannibales qui fut lui-même inscrit dans la compétition gérômoise il y a à peine trois ans. Je n’affectionne guère ces cas de vampirisation dont le cinéma américain se rend régulièrement coupable, et pourtant pas question de snober par principe cette adaptation US, très astucieuse. Le calque devient un habile jeu de miroirs : Somos lo que hay déroulait son intrigue dans le climat sec de l’été mexicain, We Are What We Are nous emmène sous les tombereaux de flotte d’un printemps pluvieux dans le nord-est américain ; une veuve, ses deux fils et leur sœur cadette composaient une famille de mangeurs d’hommes, nous voici en présence d’un veuf, de ses deux filles et de leur petit frère s’adonnant aux mêmes carnages.

La dichotomie inversée s’impose jusque dans les types physiques. Jim Mickle et son coscénariste et comédien Nick Damici (un duo déjà à l’œuvre dans l’épouvante avec Stake Land en 2011) ont confié les rôles principaux à Ambyr Childers et Julia Garner, qui n’ont rien de latino et interprètent deux beautés blondes aux prénoms floraux, Iris et Rose. S’épanouissant, approchant l’âge adulte, les deux filles de la famille Parker cohabitent de plus en plus difficilement avec leur père Frank, un illuminé qui camoufle l’horreur de l’anthropophagie sous les oripeaux de la religion. Les pratiques cannibales des Parker remontent à loin, aux temps difficiles des pionniers. Frank, descendant de cette lignée qu’on devine consanguine, porte en lui les stigmates des horribles pratiques (la consommation de cervelle humaine provoque à terme la maladie de Parkinson). Il est condamné mais ne doute pas un instant que sa progéniture perpétuera la tradition familiale.

Faire accomplir des horreurs à Rose et Iris, duo d’anges blonds en pleine puberté, pourrait passer pour un effet facile, mais le film, au tempo très lent, propose au contraire des portraits finement ciselés. Le destin des filles (et de leur jeune frère) est l’un des enjeux passionnants de l’histoire. Elles échapperont peut-être au joug paternel, mais qu’en sera-t-il de l’appétit de la chair ? Une des rares scènes spectaculaires du film illustre le titre-constat, « nous sommes ce que nous sommes ». Les deux filles s’y servent ensemble à même la bête au cours d’une séquence qui nous partage entre dégoût et fascination érotique, d’autant qu’à cette occasion elles transgressent — mais je n’en dirai pas plus — un double tabou. Sacrées filles, sacré film.

DARK TOUCH

de Marina de Van (Irlande/France/Suède) — Compétition

L’affiche donne le ton : Dark Touch de Marina de Van n’est pas un film agréable, l’histoire qu’il raconte est d’une insondable tristesse. À onze ans, Niamh est recueillie par une famille d’amis après la mort de ses parents et de son petit frère encore bébé. Nous, spectateurs, avons vu ce qui s’est passé, sans pour autant être en mesure de l’expliquer : une nuit, les meubles de la maison, comme animés d’une volonté propre, se sont mis à bouger et ont broyé le père comme la mère. Le nourrisson a quant à lui péri dans les bras de sa sœur, qui l’a étouffé alors qu’elle cherchait à le protéger. Dans sa famille d’accueil, Niamh n’est pas heureuse. Bien sûr, elle porte le deuil des siens, mais on dirait qu’une malédiction pèse sur ses jeunes épaules. Chez Nat et Lucas, qui l’ont recueillie, les meubles aussi se mettent à trembler…

Le but de Marina de Van n’est pas de dépeindre un groupe de personnages aux prises avec un élément surnaturel. Le fantastique, ici, naît de la représentation symbolique d’un psychisme blessé, celui de Niamh, victime de mauvais traitements, peut-être d’abus sexuels. La jeune fille est une source intarissable de larmes. La gentillesse du couple qui l’a recueillie suffira-t-elle à la récupérer ? Le mal engendre le mal, semble conclure Marina de Van, il n’y a pas d’espoir. Pétri d’excellentes intentions, porteur d’un message sincère, Dark Touch n’en est pas moins une expérience éprouvante qui met l’âme à l’épreuve. On salue la beauté formelle du film, la justesse de l’interprétation, mais on quitte la salle d’un pas traînant, le cœur n’est plus à la fête.

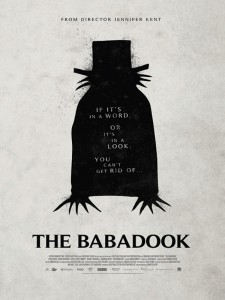

THE BABADOOK

de Jennifer Kent (Australie) — Compétition

Comme Mamá l’an dernier, ce film au drôle de titre est le développement au format long d’un court métrage de la même auteure, Monster, tourné en 2005. Vous avez bien dix minutes ?

La « version longue » apporte davantage d’informations sur les personnages, elle leur donne aussi des noms : la maman se prénomme Amelia, son fils Samuel. Le garçonnet de six ans grandit sans son père, mort dans un accident. Amelia n’a pas refait sa vie. En dehors de son emploi d’infirmière, elle s’occupe exclusivement de son petit gars. Samuel lui donne du fil à retordre ainsi qu’au personnel de son école : l’enfant est agité, perturbé, il paraît terrorisé par la présence d’un croquemitaine qui serait caché dans la maison. Dans un premier temps, le « babadook » signale sa présence par le biais d’un livre pour enfants très flippant, venu d’on ne sait où et dont il est impossible de se débarrasser. Sa vilaine silhouette aux doigts pointus se cache-t-elle dans l’ombre des placards ? Sous le lit ?

Les terreurs enfantines s’accordent parfaitement avec les craintes des adultes. Amelia est nouée par l’angoisse de ne pouvoir faire face à l’éducation compliquée de Samuel. Le personnel de l’école primaire n’est pas de son côté, la direction lui colle aux basques deux émissaires des services sociaux qui viennent mettre leur nez dans sa vie. Par ailleurs, le comportement irrationnel du gamin amène Amelia à couper les ponts avec sa sœur, et mère et fils se retranchent peu à peu dans leur petite bicoque de banlieue hantée par le croquemitaine.

Grand gagnant de cette édition 2014 (le film ne remporte pas le Grand Prix mais s’en adjuge quatre autres, sur les six possibles !), The Babadook est un très beau film, autant spectaculaire qu’intimiste, qui dépeint avec une justesse confondante ce double portrait d’une mère et de son petit, luttant âprement pour conserver leur droit à une vie heureuse, malgré les coups du sort, malgré les ombres griffues qui viennent gâcher le sommeil, ruiner les nuits. Jennifer Kent nous dit que faire le deuil d’un compagnon ou grandir sans son papa sont des faits aussi héroïques que celui de terrasser un horrible monstre. The Babadook est donc grave, certes, pourtant le film n’est jamais triste, jalonné de bulles d’humour dont la fantaisie ne manque pas d’émerveiller le public. Dans le rôle d’Amelia, Essie Davis, parfaite, donne la réplique au jeune Noah Wiseman, bambin dont les yeux immenses semblent refléter toute l’intelligence et la curiosité du monde. Face à eux, le Babadook est lui aussi un sacré personnage, fignolé par une équipe de graphistes passés maîtres dans l’art de donner corps aux ombres.

L’ÉTRANGE COULEUR DES LARMES DE TON CORPS

d’Hélène Cattet et Bruno Forzani (Belgique/France/Luxembourg) — Hors compétition

« Nous avons un projet de second long métrage qui serait le pendant masculin d’Amer et se déroulerait à Bruxelles. » Ainsi parlaient Hélène Cattet et Bruno Forzani lors de notre première rencontre, ici même à Gérardmer, en 2010, alors qu’ils venaient y présenter Amer (vous pouvez (re)lire ici le texte de l’entretien). Le couple a de la suite dans les idées, ils se sont tenus à cette déclaration d’intention. En 2014, L’Étrange Couleur des larmes de ton corps emboîte le pas de Dan Kristensen, businessman de retour dans la capitale belge après un voyage d’affaires. À la maison, il n’y a plus personne. Qu’est devenue sa femme Edwige ?

Le prénom de l’épouse disparue est une référence (révérence ?) à Edwige Fenech, comédienne au faîte de sa renommée dans les années 1970. Elle joua dans plus d’un giallo parmi les plus trash et sexy, tels que Nue pour l’assassin, L’Étrange Vice de Madame Wardh, Toutes les couleurs du vice, Ton Vice est une chambre close dont moi seul ai la clé. Des titres qui sonnent comme autant d’indices pour cerner la personnalité de l’absente et, par là-même, anticiper la résolution de l’énigme. Face au mystère de son appartement vide et au désintérêt de la police pour son cas, Dan Kristensen (un comédien danois, Klaus Tenge) entreprend une enquête au sein de l’immeuble. « Avez-vous vu ma femme Edwige ? », questionne-t-il maintes fois avec son accent rocailleux. Le spectateur cinéphile et fin connaisseur de la filmo d’Edwige F. a la langue levée pour lui révéler que sa moitié cachait peut-être une part d’ombre et s’adonnait à on ne sait quels ébats dans l’immeuble. Le « palazzo » lui-même fait d’ailleurs figure de temple du secret, ses murs dissimulant, telle la demeure de Mater Tenebrarum dans Inferno, tout un réseau de coursives dérobées que la disparue n’aura pas manqué d’emprunter…

Résumée ainsi, l’intrigue policière paraît simple à suivre, mais les auteurs s’appliquent à compliquer la donne en élaborant une mise en scène et un montage qui se veulent le reflet de la personnalité non pas de la disparue mais de son mari. Car Dan Kristensen n’est pas un innocent qui découvre bouche bée et bras ballants l’infidélité de son épouse. C’est un individu à la psyché complexe, morcelée, un schizophrène dont les multiples visages apparaissent à l’écran au gré des rencontres avec les autres personnages masculins, non des caractères autonomes mais des représentations des facettes multiples du héros. On ne suit donc pas l’enquête de Kristensen à ses côtés, on vit sa quête (in)confortablement installé sous son crâne. D’où la forme invraisemblable du film, gigantesque puzzle symboliste donnant tout son sens à l’appellation « cinéma expérimental ». 1h45 durant, Cattet et Forzani font éclater le cadre en fragments multiples, juxtaposent des couleurs tirées d’une palette aux teintes saturées, ils mettent en scène des séquences dont l’opacité narrative ne sera percée que par les esprits les plus vifs et les plus acérés. L’expérience est hallucinatoire, et l’immersion rendue d’autant plus profonde par un traitement du son hors norme qui confère au bruit une densité presque matérielle.

Même s’il propose un spectacle sans équivalent dans la production actuelle, L’Étrange Couleur des larmes de ton corps (le titre aussi est une énigme, résolue grâce au plan conclusif du film) ne surprendra qu’à moitié ceux qui ont vu Amer et savent en entrant dans la salle de quoi les auteurs sont capables. Ce second film s’inscrit donc dans la lignée du premier, et une fois la projection achevée, on ne peut s’empêcher de s’interroger, non sur les mystères du film (qu’une seule vision ne suffit pas à élucider), mais sur la suite qu’Hélène Cattet et Bruno Forzani vont apporter à leur carrière de cinéastes. D’un point de vue tant esthétique que narratif, L’Étrange Couleur…, prolongeant la recherche d’Amer, atteint un seuil au-delà duquel il est a priori impossible de poursuivre sans tomber dans l’hermétisme absolu ou la redite. Bruno Forzani était à Gérardmer pour présenter le film, nous l’avons rencontré au cours d’un entretien filmé que vous trouverez au sommaire du troisième numéro de notre Manoir des Chimères. Le film sortira le 15 mars dans les salles françaises.

MISS ZOMBIE

de Sabu (Japon) — Compétition

Vaudou de Jacques Tourneur est bien loin, les débuts de George A. Romero aussi. Aujourd’hui, les cinéastes n’ont plus à justifier la présence parmi nous des morts-vivants. Nul besoin de les montrer s’extirpant de leur tombe ni même d’expliquer pourquoi, tout à coup, les trépassés s’obstinent à ne plus rester allongés. En 2014, les cadavres ambulants sont partout, sur tous les supports, dans tous les médias, ils traînent la patte dans nos rues dès que s’organise une zombie walk. Bref, le mort-vivant, aujourd’hui, fait partie de la famille. Fort de ce constat, Hiroyuki Tanaka, alias Sabu, a imaginé pour Miss Zombie un point de départ inédit : un beau jour, un médecin et sa famille reçoivent un énorme colis, une cage contenant un super cadeau : une zombie ! La créature est livrée avec un manuel d’instructions et un flingue, au cas où elle se mettrait à montrer les crocs. Nourrie avec fruits et légumes (surtout pas de viande !), la docile miss Zombie entame ainsi une existence d’esclave domestique.

Le thème du mort-vivant employé comme bipède à tout faire, corvéable à merci, ravive le souvenir du récent Fido d’Andrew Currie, présenté à Gérardmer en 2007 et dont le titre, depuis, revient chaque année à la bouche des festivaliers (les habitués de l’Espace LAC sauront de quoi je parle). Cependant Miss Zombie, film en noir et blanc, qui n’a rien d’une comédie, fait surtout penser à Théorème de Pier Paolo Pasolini, dans la mesure où la demoiselle, faisant irruption dans la vie bien réglée d’une famille bourgeoise, sert de révélateur des frustrations affectives, sexuelles, des pulsions agressives. Cendrillon, muette, passe de longs moments à briquer la terrasse, mais sa présence contribue surtout à faire tomber les masques et débarrasser, in fine, les personnages de leurs simulacres d’existence. Une thématique originale venant d’un film d’horreur et de zombie, très prenant malgré sa lenteur et d’une grande beauté formelle, qui a séduit le jury au point qu’il lui décerne le Grand Prix de ce 21ème Festival de Gérardmer.

Quelques autres films de la sélection 2014 ne figurent pas dans ce compte rendu car ils ont déjà fait l’objet d’une chronique sur Khimaira. Il s’agit de The Last Days On Mars de Ruairi Robinson (en compétition), du film à sketches V/H/S/2 et de Kiss of the Damned de Xan Cassavetes, présenté en clôture. Cliquez sur les titres pour (re)lire les articles qui leur sont consacrés.

LE PALMARÈS

Grand Prix

Miss Zombie de Sabu

Prix Spécial du Jury (ex-aequo)

The Babadook de Jennifer Kent

Rigor Mortis de Juno Mak

Prix du Public — Prix de la Critique — Prix du Jury Jeunes de la Région Lorraine

The Babadook

Prix du Jury SyFy

The Sacrament de Ti West

Nos remerciements à Clémence Christmann, Anthony Humbertclaude, aux bénévoles, à toute l’équipe du Public Système Cinéma.