Deuxième chapitre de notre compte rendu du Festival de Gérardmer 2021, édition spéciale en ligne (Cliquez ici pour vous rendre à la première partie.)

THE STYLIST (États-Unis) de Jill Gevargizian — en compétition

Kansas City ! Le toponyme sonne comme un jalon géographique de la conquête de l’Ouest. Évidemment, il y a belle lurette que les stetsons et les canassons ont déserté les rues de la capitale du Missouri. Aujourd’hui, par exemple, plutôt que d’aller se murger au saloon, la population urbaine et cultivée de la bourgade (500 000 âmes, quand même) peut fréquenter, chaque premier lundi du mois, le « Slaughter Movie House », rendez-vous nocturne des cinéphiles de l’horreur organisé par Jill Gevargizian et son complice « Scary Gary ». En plus d’être l’hôtesse de ces belles soirées, Jill est une coiffeuse — une « styliste capillaire » — doublée d’une passionnée de cinéma qui a réalisé depuis 2012 plusieurs courts métrages sanglants (elle a été aussi réalisatrice de seconde équipe sur Torture Porn, le court des sœurs Soska inclus dans l’anthologie The ABCs of Death 2). S’inspirant de son expérience professionnelle avec peignes et ciseaux, Jill a réalisé en 2016 The Stylist, film de 15 minutes multi-primé en festivals que nous allons ensemble visionner ci-dessous (en v.o. sans sous-titres) :

Une fois en ligne, le court métrage a permis de lancer une campagne de financement participatif dans le but de produire un développement de l’histoire en long métrage. Une démarche couronnée de succès puisque The Stylist, dans son format « feature film » d’1h45, était visible dans cette sélection 2021 de Gérardmer. La comédienne Najarra Townsend y reprend son rôle de Claire, la coiffeuse psychopathe — version glam & girly de Leatherface —, et le premier quart d’heure n’est autre qu’un remake presque plan pour plan du court originel. Il arrive ensuite plein d’autres choses à Claire, beauté esseulée qui tente symboliquement de s’évader de son existence en revêtant le scalp de ses clientes (le bodycount ne s’arrête plus à une victime).

Le récit grippe un peu pour des raisons toutes bêtes de vraisemblance logistique (comment Claire se débarrasse-t-elle des corps ? le script néglige de nous le dire, tout comme il n’explique pas la psychose du personnage). Toutefois le portrait, même lacunaire, s’avère passionnant, brossé au fil de séquences où l’incapacité autistique de Claire à interagir normalement avec les autres femmes (le casting est presque entièrement féminin) finit toujours par faire sourdre le malaise et l’angoisse. Il est assez troublant, d’ailleurs, pour le spectateur, de suivre intimement l’errance psychologique d’une tueuse en série. Claire est malheureuse, on en vient à la prendre en sympathie et à pencher bien plus de son côté que de celui d’Olivia, cliente à l’assurance horripilante, entourée de copines, dont Claire s’imagine vainement devenir l’amie, voire l’amante, alors qu’elle est sa parfaite antithèse. Un film qu’on aura plaisir à revoir, également pour sa réussite formelle : lumière et mise en scène sont au diapason de l’héroïne à ciseaux et de son salon bobo chic, c’est-à-dire classe et… stylées.

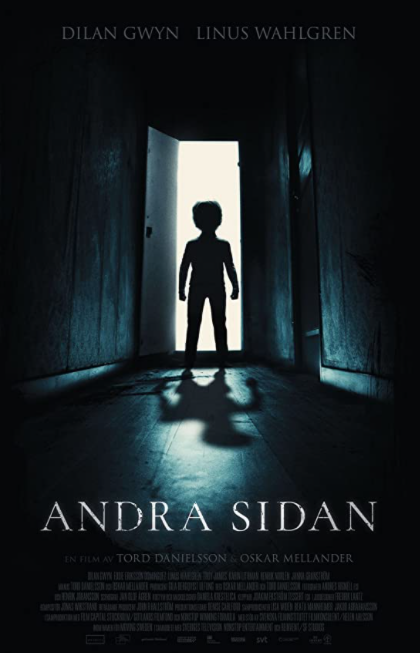

THE OTHER SIDE (ANDRA SIDAN, Suède) de Tord Danielsson et Oskar Mellander — en compétition

Direction la Suède pavillonnaire et meublée par Ikea avec The Other Side, à ne pas confondre avec les dizaines et les dizaines de films intitulés à l’identique dans l’histoire du cinéma ! Sur le papier, le scénario ne donne pas non plus dans l’originalité avec une histoire de famille recomposée (maman est morte, papa a une nouvelle compagne) qui emménage dans un lotissement. Le petit garçon a cinq ans, et il ne tarde pas à se faire un ami de son âge qui vit dans le logement mitoyen, pourtant plongé dans le noir et inhabité…

The Other Side a bénéficié d’un travail fort appréciable sur l’image (belle densité des ombres) et sur l’habillage sonore, d’où une atmosphère lugubre à souhait dès que la lumière diurne disparaît et laisse le champ libre aux spectres. Le film part du principe qu’un fantôme hante un lieu (et non une personne), d’où une présence maléfique jetant son dévolu sur la petite famille nouvellement installée et vite réduite à un duo (le père doit s’absenter toute la semaine pour raisons professionnelles). La nouvelle maman, Shirin, va devoir lutter bec et ongles pour le salut du gamin, cible de l’entité surnaturelle, laquelle se manifeste lors d’épisodes — un ballon qui entre tout seul dans le cadre, des coups dans le mur… — déjà moult fois mis en scène, qui vous inquiéteront uniquement si le film compte parmi les premiers du genre que voyez. La comédienne principale, qui joue Shirin, mérite d’être citée. Elle a pour nom Dilan Gwyn. Son interprétation très physique est un atout indéniable de ce petit creepshow scandinave.

HOST (Royaume-Uni) de Rob Savage — en compétition

Il faut qu’on cause, l’heure est grave : le found footage fait son retour parmi nous, réapparaissant sous une forme nouvelle hélas dans l’air du temps, celle de la visioconférence sur Zoom — un effet collatéral de la Covid-19 ! Le cadre du film se scinde par conséquent en trois, quatre, cinq fenêtres, autant de « windows » que de participants à une séance de spiritisme à distance. Pourquoi cette formule ? Parce que l’action du film se déroule mi-2020, pendant la période de confinement. Une poignée d’étudiantes anglaises qui s’emmerdent entre leurs quatre murs se lancent ainsi dans une invocation aux esprits. Le haut débit faisant des miracles, il ne se passe pas cinq minutes, une fois la session lancée, pour que des manifestations inquiétantes se produisent aux arrière-plans. Les filles hurlent, s’agitent devant la webcam, quelques chaises bougent toutes seules… On ne peut pas nier l’habileté du montage, qui coordonne toutes les actions, mais l’image vidéo hideuse ne fait que participer de l’impression de s’abrutir devant un exemple abominable de non-cinéma. Personnellement, je n’avais qu’une trouille en découvrant cette chose, ou plutôt deux : qu’un des jurys du festival se laisse aller à décerner un prix au « film », et que le bidule ouvre une nouvelle boîte de Pandore avec la mise en chantier d’autres productions du même acabit. La première crainte était infondée (ouf !), reste à voir ce qui adviendra de la seconde…

LES ANIMAUX ANONYMES (France) de Baptiste Rouveure — hors compétition

Il y a déjà un certain nombre d’années — c’était en 1949 —, Georges Franju tourna dans les abattoirs de Paris Le Sang des bêtes, documentaire précurseur dans la mesure où il se souciait, au lendemain des carnages de la seconde guerre mondiale, de témoigner d’une autre barbarie commune, largement dénoncée aujourd’hui. Mais pas à l’époque : Franju n’eut pas besoin de dissimuler sa caméra (comme ont dû le faire bien après lui les membres de l’association L214) pour capter dans leur crudité la plus objective la mise à mort de chevaux, de vaches, de veaux par des bouchers au regard détaché et aux gestes aussi précis que mécaniques. 22 minutes à peine de métrage qui suffirent sans doute à dégoûter plus d’un spectateur du film de toucher à la viande, cela dit, la dissonance cognitive faisant son œuvre (qui songe à la mort de l’animal en achetant à Carrefour des steaks hachés emballés ?), peu de choses ont vraiment changé en 70 ans. Alors certains, aujourd’hui, tels Baptiste Rouveure, prennent la suite du cinéaste de Judex et des Yeux sans visage en imaginant d’autres manières d’éveiller les consciences.

Les Animaux anonymes part d’une idée toute simple : imaginons que les rôles soient inversés, que les animaux marchent sur deux jambes et que les humains soient leurs bêtes. Le scénario envisage plusieurs situations fondées sur cette inversion : menés par un minotaure, un groupe d’hommes et de femmes descendent d’un camion bétaillère pour être parqués dans un enclos ; un pauvre type mort de peur est baladé au bout d’une chaîne par un maître à tête de chien ; un cerf bipède guette, fusil en main, l’apparition d’un gibier à l’orée de la forêt. Le métrage, d’une heure à peine, est sans parole, on n’entend que le bruit des chaînes des « animaux », leurs lamentations apeurées et les grognements impérieux de leurs propriétaires. On ne peut que louer le jusqu’au-boutisme de la démarche (et la beauté formelle des images), pourtant on achève le visionnement avec la frustration de n’avoir pas suivi d’intrigue. Le film ne fonctionne que sur l’idée de l’échange des rôles et ne propose aucune histoire, simplement un montage de séquences juxtaposées. Cela suffit-il à faire porter le message ?

BUTCHERS (Canada) d’Adrian Langley — hors compétition

Enchaînons non sans malice avec Butchers — « les bouchers » —, dont la simplicité du pitch constitue également à la fois la force et la limite du film : en panne de voiture en pleine forêt, deux couples d’amis font brutalement la connaissance d’une fratrie de tarés qui s’en prennent à eux avec tout le sadisme sanguinaire requis par le genre… Si, depuis Massacre à la tronçonneuse, vous avez vu des dizaines de titres exploitant le même sujet, vous n’aurez peut-être pas l’inclination naturelle de vous poser une heure trente encore devant une histoire semblable. Mais vous auriez peut-être tort : mélange pas malhabile de Texas Chainsaw Massacre et de Détour mortel, Butchers se suit avec intérêt, porté par un rythme alerte et une surenchère permanente dans les trouvailles sanglantes. L’originalité infernale se niche dans les détails, telle les manières du chef de famille, barbu et crado mais proférant injonctions et menaces au moyen de phrases complexes riches d’un vocabulaire varié — fin lettré, le bonhomme connaît même Hamlet pas cœur ! Bon, il va sans dire, les amateurs de Shakespeare aux âmes les plus sensibles, réfractaires aux scènes de violence extrême et de torture, resteront irrémédiablement sourds à cet argument !

COME TRUE (Canada) d’Anthony Scott Burns — hors compétition

Répondant à une petite annonce, Sarah, 18 ans, insomniaque chronique, rejoint un groupe de cobayes volontaires pour passer une série de nuits sous l’observation d’un petit groupe de chercheurs. Pourront-ils aider la jeune femme ? Rien n’est moins sûr car l’objet réel et inavoué de l’étude a peu de rapports avec le traitement des troubles du sommeil.

« Je te conseille ce bouquin : K. Dick était complètement parano, mais ses concepts sont géniaux », s’entend dire Sarah alors que, dans une bibliothèque, elle feuillette un exemplaire d’Ubik. Une citation de Philip K. Dick parmi d’autres (un des chercheurs précités est le sosie d’Eldon Tyrell tel que le personnage apparaît dans Blade Runner de Ridley Scott), lesquelles suffisent à pointer du doigt la nature du film d’Anthony Scott Burns, auteur présent à tous les postes-clé (il est à la fois le scénariste, le réalisateur et le chef-op’) : Come True est un film cérébral, qui puise sa complexité dans la thématique du rêve et l’exploration de la dimension onirique. Autant dire que l’objet, d’une bleuté froide, ne s’adresse pas à tout le monde, et même que son public privilégié est surtout celui des geeks férus de SF et fascinés par les récits d’univers cachés et parallèles, tout un peuple de gens futés et décalés qui pourraient trouver en Sarah, outsider à la personnalité et au look singuliers, une figure identificatoire très forte.

Les yeux immenses de la comédienne Julia Sarah Stone, à la présence magnétique, s’ouvrent mentalement sur des révélations effrayantes dans des séquences de cauchemar en noir et blanc qui font très peur (bravo !) et offrent la chance à Scott Burns d’élaborer une mise en scène saisissante de l’univers des rêves — un défi artistique que les cinéastes se plaisent régulièrement à relever. Come True s’impose comme un voyage stimulant à tous les niveaux (y compris sonore, avec une superbe b.o. signée du duo de synthpop Electric Youth). L’exploration qu’il propose est certes exigeante (la graphie labyrinthique du titre sur l’affiche n’est pas gratuite), voire déstabilisante avec une conclusion à chute qui fait crépiter les touches de clavier de nombreux commentateurs web énervés. Le film n’en demeure pas moins une des œuvres les plus originales vues en ce début d’année, et pour moi la plus marquante de cette sélection 2021 de Gérardmer. Mais pourquoi donc une programmation en dehors de la compétition ?

Cliquez ici pour accéder aux quatre parties du compte rendu.