Le 33e Festival de Gérardmer s’est tenu du 27 janvier au 1er février. Avec un changement notable : l’événement a été allongé d’un jour. Par comparaison avec les éditions précédentes, la sélection ne comptait pourtant pas plus de films (43 longs métrages, dont 9 en compétition), simplement le format augmenté a sans doute permis aux spectateurs présents toute la semaine d’alléger un peu leur programme quotidien, savamment calculé en jonglant avec les horaires des séances et les distances entre les quatre lieux de projection. C’est très fatigant, la vie de festivalier !

THE WEED EATERS (Compétition)

de Callum Devlin (Nouvelle-Zélande)

La consommation de produits stupéfiants peut-elle abolir les plus forts tabous ? C’est la question qui sous-tend vaguement l’intrigue de cette petite production des antipodes. On y suit les malheurs drolatiques de quatre amis qui se sont cotisés pour louer un local à l’écart, à la cambrousse, histoire de fêter peinards le nouvel an en fumant des joints. L’affaire s’engage bien, on écoute de la zik, on mange des « space pancakes » au petit déjeuner… Et les deux garçons de la bande tombent sur un gros bocal de « weed » planqué dans la cabane à outils de leur logeur. Mais cette beuh est d’une essence peu commune, elle recâble les neurones pour développer chez le fumeur un appétit vorace de chair humaine !

Contrairement à ce que la scène pré-générique peut laisser penser, les quatre jeunes gens ne s’entredévorent pas. Les auteurs suivent des idées plus cocasses, donnent dans le comique de situation, ce qui permet de conserver une distance humoristique plaisante, sans tomber dans l’anthropophagie viandarde. Quand même, cela ne nous prive pas de voir les (anti-)héros enfumés se délecter de crackers tartinés de cervelle sanguinolente. « Hé les mecs, c’est le meilleur truc que j’aie jamais bouffé », reconnaît le premier à mordre dans le festin, sens du goût et sens moral chamboulés par la weed. Pour nous, ce n’est peut-être pas le meilleur film qu’on ait jamais vu, juste une heure et demie qui a mis de très bonne humeur à la fois les spectateurs et le jury, ce dernier, présidé par la comédienne Alice Taglioni, ayant remis son Prix spécial à ce premier long métrage de son auteur, Callum Devlin. Pas un mince exploit pour le réal’ néo-zélandais, la Présidente ayant déclaré en tout début de festival que les scènes de cannibalisme comptaient parmi les excès qu’elle ne supportait pas de voir sur un écran de cinéma !

MOTHER’S BABY (Compétition)

de Johanna Moder (Autriche/Suisse/Allemagne)

Coupons court à tout faux suspense : voici le Grand Prix de cette année. Le film de Johanna Moder met en scène un couple de quadragénaires aisés parvenant enfin à concevoir un bébé. Pas sans aide : le miracle a lieu grâce à la science du docteur Vilfort, directeur d’une clinique privée. Mais l’accouchement s’avère compliqué, et le bébé part illico recevoir des soins dans un service d’urgences viennois. On le restitue dès le lendemain à ses parents mais, aussitôt, Julia se demande si le nouveau-né qu’elle a dans les bras est bien celui qu’elle a mis au monde…

On ne compte plus les films d’horreur qui explorent les angoisses liées à la maternité (et le public se souvient, entre autres, de l’éprouvant Grace de Paul Solet, Prix du Jury ici même, à Gérardmer, en 2009). Le scénario reprend en fait beaucoup de situations et personnages vus dans d’autres titres, avec ou sans bébé (l’héroïne qui flaire un coup fourré mais que personne ne prend au sérieux ; l’intruse qui s’impose dans le domicile familial et prend des libertés avec l’enfant ; la clinique mystérieuse dirigée par un praticien charismatique et chelou). Le spectateur un tant soit peu averti avance donc en terrain connu. Pour autant, le film n’ennuie jamais et soulève en passant quelques questions pertinentes sur la difficulté d’associer maternité et succès professionnel (le retrait temporaire de son activité de cheffe d’orchestre met en péril la carrière de la jeune maman, supplantée à la direction d’une série de concerts). Une thématique qui a trouvé un écho dans le jury, comme l’a déclaré Alice Taglioni lors de la soirée de la remise des prix.

DON’T LEAVE THE KIDS ALONE (Compétition)

d’Emilio Portes (Mexique)

Une soirée d’enfer ! Voilà ce qui attend Matias et Emiliano, 10 et 7 ans, laissés seuls chez eux par leur maman. Celle-ci, veuve depuis peu, vient d’emménager avec ses deux petits dans une toute nouvelle maison. Mais il y a une embrouille avec le notaire, et Catalina (c’est son nom) doit impérativement régler ça. Sans baby-sitter sous la main, elle n’a d’autre choix que laisser son aîné s’occuper du petit frère, avec moult interdictions formelles et recommandations. Mais vous savez ce que sont les enfants…

Outre le cas de la maternité abordé par Mother’s Baby, les thèmes plus généraux de la filiation, de la transmission, des relations parents-enfants étaient au cœur de la compétition cette année. Livrés à eux-mêmes en absence de leur mère, qui tente malgré tout de maintenir un lien (elle leur téléphone plusieurs fois au cours de la soirée), les gamins se retrouvent confrontés à des situations potentiellement très dangereuses, qu’ils ont pour la plupart eux-mêmes créées. Suivant la logique de la théorie des dominos, un incident en entraîne un autre, et la jolie villa acquise aux enchères pour une bouchée de pain (tiens donc, mais pourquoi ?) se change au fil des séquences en un no man’s land où le chaos règne en maître. Certains trouveront cela épuisant (la tension bruyante des premières scènes, avec la maman pressée-stressée qui galope dans tous les sens et les enfants qui se chamaillent et braillent, ne se dément pas), mais on ne peut qu’admirer la maîtrise du rythme, dopé par un montage ad hoc qui fait filer l’histoire à cent à l’heure. Sacrée performance des deux niños et, par là même, sacrée direction d’acteurs du réalisateur, qui a su tirer le meilleur de son jeune casting. Prix du Jury Jeunes de la Région Grand Est.

VIEJA LOCA (Hors compétition)

de Martín Mauregui (Argentine/Espagne/États-Unis)

Une soirée d’enfer (bis) ! Une nuit d’orage, Pedro répond à un appel à l’aide de son ex-petite amie Laura, et accepte d’aller passer la nuit auprès de sa mère octogénaire et sénile, dont l’infirmière a inexplicablement disparu. Sur place, il se rend compte, mais trop tard, qu’Alicia a basculé dans une démence terriblement dangereuse…

Cette variation sur le thème de Misery amuse autant qu’elle fait grincer les dents. Vite réduit à l’impuissance, enchaîné à un fauteuil, Pedro doit subir le délire de la « vieille folle » et ses horribles jeux pervers. Il n’y a rien de gratuit là-dedans : l’histoire se déroule en Argentine, et la sénescence de la dame fait resurgir dans son cerveau fatigué des souvenirs vieux de plusieurs dizaines d’années, remontant à la dictature des juntes militaires (c’était entre 1976 et 1983). On comprend qu’Alicia fut la compagne d’une ordure très à son aise sous le régime totalitaire, et que le couple a commis des actes épouvantables à cette époque où « les gens disparaissaient sans que personne ne pose de questions ». L’horrible nuit de Pedro ressemble à un interrogatoire sans fin digne de ceux, jadis, de la junte militaire, sans autre objet que de servir de prétexte à une séance de torture. Alicia est jouée par Carmen Maura, totalement habitée par le rôle. Son Espagne natale pourra penser à elle pour le prix de la meilleure actrice lors de la prochaine cérémonie des Goyas.

REDUX REDUX (Compétition)

de Kevin et Matthew MacManus (États-Unis)

Redux Redux raconte une quête pas banale, celle d’une mère éplorée dont la fille adolescente a été assassinée par un bourreau d’enfant. Une quête vengeresse, donc, et sans cesse répétée : disposant d’une drôle de machine, un caisson métallique aux propriétés surprenantes, Irene passe d’une réalité parallèle à une autre pour mettre à mort, encore et encore, le meurtrier de sa fille.

Pas question d’expliquer l’origine ni le fonctionnement du dispositif, car tout est affaire de métaphore. En passant d’une strate à l’autre du multivers à bord de cette espèce de cercueil de tôle, Irene s’enferre dans une boucle mortifère où sa vie tout entière s’organise autour du désir de vengeance — un désir qui n’est jamais satisfait ou, en tout cas, jamais satisfaisant car il ne fera jamais revenir l’enfant disparue, et ne fera non plus jamais disparaître le regret de n’avoir pas pu la protéger.

La mise en scène dynamique et la sauvagerie des affrontements punitifs permettent de maintenir un certain intérêt malgré l’enchaînement répétitif des situations. En tout cas dans la première moitié du film. Jouée avec conviction par Michaela MacManus (la sœur des deux réalisateurs), Irene tombe ensuite sur une victime encore en vie du kidnappeur, et le film bifurque sur d’autres rails… Au final, malgré la violence et l’action omniprésentes, et malgré une intrigue alimentée par les sentiments des personnages, Redux Redux laisse l’impression d’un métrage qu’on devine longuement mûri et réfléchi, entendons par là très cérébral, et un peu froid. Ce qui n’a pas empêché le public de faire de cette production indé son titre préféré de la sélection. Prix du Public, donc, ce qui prouve qu’il y a sûrement autant de façons de recevoir une œuvre qu’il y a de vérités alternatives dans le millefeuille du multivers.

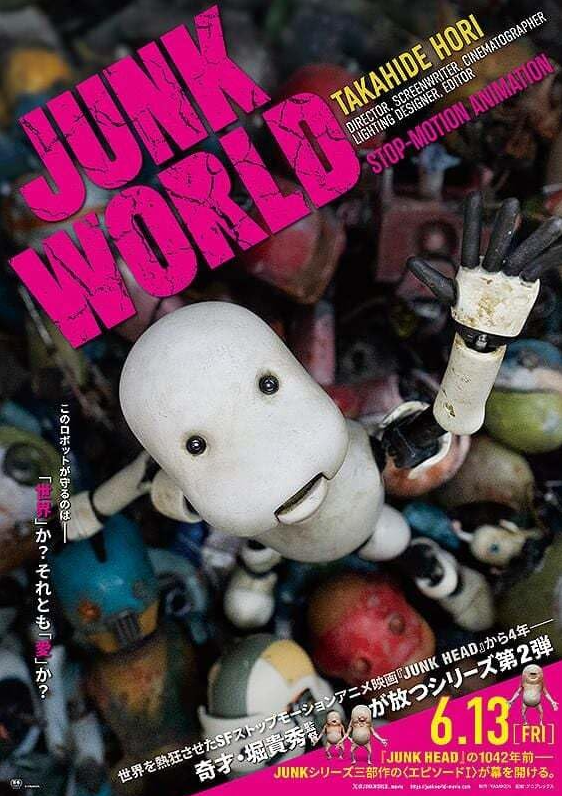

JUNK WORLD (Compétition)

de Takahide Hori (Japon)

Monté sur scène, au soir du palmarès, pour décerner le Prix de la Critique, le sympathique et bavard Philippe Rouyer (journaliste à Positif et qu’on aime entendre dans Mauvais Genres sur France Culture) a commencé par accorder une mention spéciale à Junk World, salué pour son « surréalisme à la Topor mêlé à une esthétique bdsm ». Une bonne synthèse de l’art de Takahide Hori, dont le public de Gérardmer découvrit le talent en 2022, avec Junk Head. Hori-san avait à l’époque abattu un sacré boulot, travaillant dans la solitude et l’ascèse, dans son garage, pendant quatre ans, pour mettre en boîte les trente premières minutes de cette animation en stop-motion (trois années supplémentaires, avec une rallonge de yens, furent nécessaires pour aboutir au long métrage qui sortit en salles).

Et l’artiste est aujourd’hui de retour avec ce Junk World, toujours en stop-motion, non pas une suite mais une préquelle du film initial. Cette fois-ci, les personnages causent (dans Junk Head, faute de comédiens, les dialogues se limitaient à des borborygmes gutturaux sous-titrés, c’était marrant) et connaissent mille vicissitudes dans un univers futuriste de décombres et de débris, peuplé de créatures mutantes. L’écriture se veut ambitieuse, avec un récit non linéaire explorant dimensions parallèles et boucles temporelles. C’est parfois confus, il faut s’accrocher un peu, mais l’absurdité des situations, l’humour grinçant et méchant, et l’esthétique singulière (dans la lignée du premier film et relevée, donc, d’une louche de bdsm plaisamment décadente) satisfont sans problème le fan d’animation curieux, qui n’a pas peur de s’écarter des canons actuels du genre.

NERVURES (Compétition)

de Raymond Saint-Jean (Canada)

Et on revient au thème de la famille. Quelque temps après avoir fait son coming-out, Isabelle revient chez ses parents, dans la bourgade de Saint-Étienne (Canada), pour leur présenter sa compagne. Stupéfaction : à son arrivée, la jeune femme apprend que son père est mort depuis trois jours, sans que Thérèse, la maman, ait songé à prévenir sa fille. C’est vrai, la veuve a l’air un peu déboussolé, mais pas éploré pour autant. Qu’est-ce que cela cache ?

Le fantastique québécois fait de temps en temps les riches heures du festival. Il y a deux ans, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant d’Ariane Louis-Seize avait récolté des salves d’applaudissements, et on se souvient aussi avec un large sourire du film de zombies Les Affamés de Robin Aubert, présenté en 2018. Ni vampires ni morts-vivants, cette fois, mais un médecin un peu trop mielleux pour être honnête (encore un !), voisin depuis peu des parents Tremblay. On suit l’intrigue avec un coup d’avance sur l’héroïne Isabelle, grâce à de longs flashbacks qui nous révèlent tout de l’emprise inquiétante que le toubib a étendu sur la vie du couple de retraités. Le film en dit long sur les tourments de l’âge et l’angoisse de la fin de vie, des questions auxquelles le médecin apprenti-sorcier apporte des réponses franchement inattendues. Intriguant puis effrayant, et même poétique (grâce à une très belle direction artistique), Nervures n’est pas avare de suspense ni d’images marquantes. C’est une des excellentes surprises de cette 33e édition.

WELCOME HOME BABY (Compétition)

d’Andreas Prochaska (Allemagne/Autriche)

Sur un sujet voisin du film précédent, et tourné par un cinéaste qui s’invita dans la compétition il y a déjà 20 ans (avec In 3 Tagen bist du tot, slasher lacustre et montagnard), Welcome Home Baby relate également le retour au pays d’une jeune femme après le décès de son père. En fait, Judith, médecin urgentiste à Berlin, a quitté très jeune le village autrichien de sa naissance, elle n’en a gardé que peu de souvenirs et sans maintenir de contact avec le pater. Ce retour aux sources prend vite un tour inquiétant : Judith, qui hérite, débarque avec la ferme intention de vendre la grosse bâtisse du défunt (maison et cabinet, car il était aussi médecin), mais tout le monde dans le patelin a l’air de prendre comme un fait acquis que la fille va prendre la succession de son père.

Si, par certains côtés, le canadien Nervures s’apparente au sous-genre du « body horror », Welcome Home Baby donne plus volontiers dans le « folk horror » à la Wicker Man (ou Midsommar, pour citer une référence plus récente). Soit une intrigue dont le personnage principal voit se refermer sur lui un piège ourdi par une petite communauté campagnarde célébrant des rites très spéciaux. Et on frémit gentiment face aux déboires de Judith qui, se découvrant enceinte de son boyfriend américain, finit par nous jouer un petit remake germanophone de Rosemary’s Baby. Andreas Prochaska profite de ce retour au cinéma (il mène surtout une carrière de réalisateur pour des séries télé) pour rendre hommage à deux, trois choses qu’il affectionne : le 7e Art français (l’affiche du Samouraï de J.-P. Melville invite Delon à jouer les figurants dans une des premières scènes) et le travail avec pellicule argentique, via plusieurs scènes de tirages photo en labo. Une pratique solitaire dans l’obscurité, aujourd’hui anachronique. Mais le culte de la chambre noire, qu’on se le dise, a encore ses adeptes, il n’a pas encore disparu.

DOLLY (Hors compétition)

de Rod Blackhurst (États-Unis)

L’enchaînement est tout trouvé avec Dolly, tourné dans le Tennessee non pas en format numérique mais sur pellicule 16 mm. Les auteurs ont-ils voulu retrouver le grain et l’ambiance de Massacre à la tronçonneuse ? ou de La Dernière Maison sur le gauche ? Faute de pouvoir leur demander, on en est réduit à des conjectures. Le film était projeté hors compétition dans le cadre d’une sélection thématique « Films masqués ». Les festivaliers ont ainsi pu (re)voir des titres très divers où les masques n’ont rien d’accessoire(s), comme Le Masque du démon (1960) de Mario Bava, le montage director’s cut de Donnie Darko (2001) de Richard Kelly, Le Voyage de Chihiro (2001) d’Hayao Miyazaki, Phantom of the Paradise (1974) de Brian de Palma ou encore l’inévitable Halloween (1978) de John Carpenter.

Quant à ce Dolly tourné l’an dernier, il imagine un tout nouveau visage de l’horreur, celui d’une tueuse psychopathe affublée d’un masque de porcelaine, qui lui donne l’air d’une poupée. Le personnage mutique est campé par la dénommée Max Lindsey, plus connue aux USA sous le sobriquet de Max l’Empaleuse, catcheuse professionnelle avec de solides arguments (110 kg pour 1,78 m, indique sa page Wikipedia). La Poupée vit dans sa maison (de poupée) perdue au milieu des bois. Elle y enferme sa dernière proie, une jolie brune qui va, elle aussi, prouver qu’elle a du répondant. Entre slasher et film de survie, Dolly vaut surtout pour les scènes d’affrontement entre les deux personnages féminins. C’est assez excessif (le public pousse des aaah ! quand la victime, armée de ses seules dents, arrache à la géante un gros bout de nichon), et les applaudissements en fin de séance valent aussi pour le travail de Kaili Corcoran, la directrice artistique, qui a dû hanter toutes les brocantes de l’Amérique sudiste pour chiner l’inépuisable collection de poupées anciennes visibles à l’écran.

NIGHT OF THE REAPER (Hors compétition)

Cette petite machine à voyager dans le temps nous renvoie aux années 1980 (l’œil aiguisé du cinéphile situera l’intrigue à la toute fin de la période, 1988 ou 89). Rien à redire sur la reconstitution fétichiste : outre le filtre VHS appliqué à l’image (pendant le générique), c’est un festival de tubes cathodiques (avec des coins ronds), les téléphones sont fixés au mur, les enfants jouent à Centipede sur leurs consoles de jeu Atari 2600… Sur la chaîne hi-fi, Pat Benatar chante ‘Heartbreaker’ tandis qu’autour de la maison rôde un tueur de baby-sitters.

Même si tout le casting joue très mal, les dix premières minutes de cette « nuit de la faucheuse » font l’affaire. Ensuite, c’est intenable, avec, pour l’essentiel, une soirée de garde d’enfant qui voudrait faire peur mais où il ne se passe rien de rien (ou alors il faut se forcer à trouver terrifiantes les allées et venues de la baby-sitter, qui monte et descend dix fois les escaliers, ouvre et referme les portes, etc.). Outre son écriture laborieuse (si l’histoire n’avance pas, elle est surtout à dormir debout, « twist » final compris), le film tape sur les nerfs par sa retenue (on le comprend dès la scène d’ouverture, où la victime meurt hors champ — on n’aurait jamais vu ça dans les années 1980 !). Tout le contraire de Dolly, qui assume pleinement ses intentions de film gore pour adultes. Lisse, convenu, timoré, du cinéma d’horreur visionnable à partir de 12 ans.

FLUSH (Hors compétition)

de Grégory Morin (France)

Hors compétition et projeté lors de la fameuse « Nuit décalée » du festival, Flush accomplit un haut fait : tenir une projo d’1 h 10 avec un pitch qui, entre d’autres mains, n’aurait pas dépassé le quart d’heure d’un court métrage. Jugez plutôt : Luc (alias Jonathan Lambert), réfugié dans les toilettes d’un bar louche (pour y sniffer tranquille un rail de coke), provoque le courroux du bistrotier et de son homme de main. Menaces, échanges d’insultes, passage à tabac… Au final, le gars se retrouve par terre, la tête coincée dans le trou des chiottes à la turque ! Impossible de se dégager, il va passer tout le film à chercher comment se tirer de là.

Le duo aux commandes n’est autre que celui qui signa le fameux, en son temps, Paris By Night of the Living Dead (court de 2009), à savoir David Neiss (au scénario) et Grégory Morin (mise en scène). Unité de temps, de lieu, d’action : on passe les 70 minutes du métrage dans le décor unique de la cabine de toilettes. Mais pas question de s’ennuyer ! Les auteurs se sont creusé la tête pour rendre la situation plausible et toujours trouver quelque chose qui relance l’histoire et nous fait rire des malheurs du personnage, bien amoché et le nez dans la merde. Jamais notre héros ne se décourage dans sa quête de l’astuce qui lui permettra de relever la tête et sortir du trou, au propre comme au figuré car il essaie en même temps de résoudre une situation familiale compliquée. Une véritable épopée en huis clos qui, depuis l’an dernier, fait la tournée des festivals (avant Gérardmer, Flush est passé par Fantasia au Québec, par l’Étrange Festival et le PIFFF en France, par le Lausanne Underground Film Festival en Suisse, etc.). Les auteurs étaient là pour présenter le film, accompagnés de la comédienne Élodie Navarre.

THE THING WITH FEATHERS (Compétition)

de Dylan Southern (Royaume-Uni)

Où Benedict Cumberbatch interprète avec gravité et densité un père de famille terrassé par la mort accidentelle de son épouse. Seul avec ses deux jeunes fils, Papa (il n’est pas nommé autrement), dessinateur, exorcise sa peine en la représentant encore et encore sous la forme d’un corbeau, à grands traits d’encre de Chine. Du reste, l’animal lui apparaît, il est énorme, il parle d’une voix méchante, sarcastique, provocante. Il fait sacrément peur mais il ne lui veut peut-être pas de mal. Serait-il simplement là pour l’aider à traverser le deuil ?

Le cadre 4:3 est insolite, c’est un des choix esthétiques audacieux de ce film élégant et triste, qui fait la part belle aux larmes, à la pluie et aux ombres. Et bien sûr à la haute silhouette du corbeau, allégorie du chagrin et superbe créature au plumage de jais (pas de CGI qui tienne, l’animal était bien sur le plateau). L’oiseau s’exprime avec la voix de David Thewlis. D’un point de vue clinique, le scénario illustre-t-il bien toutes les étapes du deuil (on sait qu’il y en a sept, du choc jusqu’à l’acceptation et la reconstruction) ? Qu’importe, le portrait d’homme meurtri sonne juste, et c’est bien là l’essentiel. Le film est adapté d’un roman de Max Porter (publié en France sous le titre La Douleur porte un costume de plumes, 2015), lequel donna aussi lieu à une pièce de théâtre jouée par Cillian Murphy, en 2018. Il convient aussi de citer le travail admirable de la sculptrice anglaise Nicola Hicks, qui a exécuté les nombreux croquis d’oiseau.

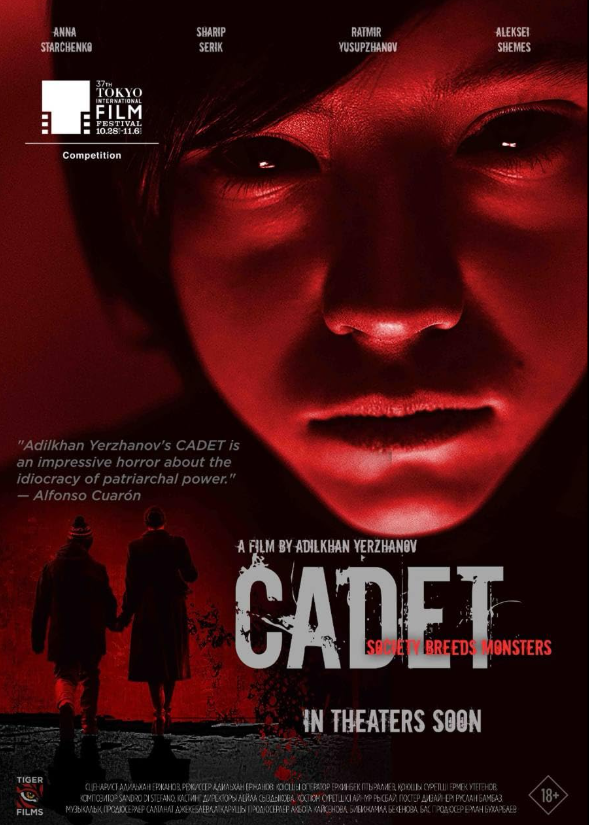

CADET (Compétition)

d’Adilkhan Yerzhanov (Kazakhstan)

Le cinéma kazakh a fait une entrée remarquée cette année à Gérardmer avec Cadet, récit de l’arrivée difficile d’une jeune prof et de son fils au sein d’une école militaire d’élite. La mère enseigne l’Histoire, l’adolescent intègre les rangs des futurs officiers. Et ça se passe mal : solitaire et d’apparence efféminée, le jeune Serik ne correspond pas aux normes viriles de l’académie, laquelle est bientôt le théâtre d’une série de morts violentes. Le fantastique s’invite lorsqu’on découvre l’existence d’un culte martial au sein de l’école, à l’origine de décès nombreux et d’autant de fantômes.

Alors que nos médias d’information rapportent au quotidien les délires fascisants de Trump, Poutine et consorts, ce réquisitoire contre le masculinisme guerrier pouvait difficilement passer inaperçu. Porté par son discours progressiste, Cadet s’adjuge le Prix de la Critique et le Prix spécial du Jury (ex-æquo avec The Weed Eaters), des lauriers qui viennent aussi récompenser les qualités esthétiques du film et son cadre sophistiqué (les plans sont composés comme de véritables tableaux), à défaut d’un rythme maîtrisé (c’est très lent, très long — 2 h 04, mais « durée ressentie : 8 h 30 », entend-on plaisanter à la sortie !). Le film va représenter le Kazakhstan lors de la prochaine cérémonie des Oscars à Hollywood, dans la catégorie du Meilleur Film étranger.

ALTER EGO (Hors compétition)

de Nicolas et Bruno (France)

Les réalisateurs Nicolas Charlet et Bruno Lavaine, alias Nicolas & Bruno, ont fait leurs premières armes à Canal+ dans les années 1990-2000, à la grande et glorieuse époque de Nulle Part Ailleurs. Alors les nostalgiques du fameux « esprit Canal » sont à la fête avec cet Alter Ego qui fait une espèce de grand écart, ayant été présenté, pour ainsi dire en même temps, au Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez et à Gérardmer. Monsieur tout-le-monde dégarni et rond-de-cuir à la Cogip (ça vous dit quelque chose ?), le dénommé Alex Floutard a pour nouveau voisin un certain Axel Chambon, son sosie parfait avec des cheveux ! Charmeur, plein d’assurance, Axel réussit tout et séduit tout le monde, l’exact opposé d’Alex à tel point que personne, à part lui, ne remarque la ressemblance physique entre les deux hommes.

Le héros falot éprouve une sorte de vertige métaphysique en se voyant supplanté — jusque dans son couple ! — par cet alter ego parfait. La situation surréaliste, kafkaïenne, suffit-elle à justifier la sélection du film à Gérardmer ? Ça se discute. Le film doit surtout sa projection dans les Vosges à la présence au générique d’Olga Kurylenko (qui joue la belle épouse d’Axel), que le festival a invitée cette année (avec également les réalisateurs Neil Marshall et Joko Anwar). Mais on ne va pas pinailler : le film était projeté hors compétition et c’est une excellente comédie, finement écrite et dominée par un Laurent Lafitte fabuleux dans le double-rôle d’Alex et Axel. Sortie le 4 mars dans les salles. Allez-y !

RETOUR À SILENT HILL (Hors compétition — Film de clôture)

Le film de clôture, présenté brièvement (il avait peut-être reçu la consigne de ne pas traîner) par Christophe Gans himself, à l’issue de la soirée de remise des prix. Gans signe donc une nouvelle transposition à l’écran du fameux jeu video de Konami, 20 ans après son film initial avec Sean Bean et Radha Mitchell. Il y a eu d’autres Silent Hill entre-temps (le médiocre Silent Hill : Revelation en 2012 et Silent Hill : Requiem en 2017, ce dernier étant un fan film d’excellente réputation). Indépendant narrativement du fim de 2006, ce Retour… est en fait l’adaptation de Silent Hill 2, sorti en 2001 sur PC. James Sunderland revient dans la bourgade, il est à la recherche de Mary, son amour perdu, qui l’a appelé à l’aide. Silent Hill n’a plus rien de la petite ville ensoleillée d’autrefois : l’endroit est envahi par la brume, l’air chargé d’une pluie de cendres et les rues hantées par de dangereuses silhouettes qui n’ont pas grand-chose d’humain…

Les fans du jeu reconnaissent les décors, reproduits à l’identique. Pour le reste, le film atteint vite ses limites, avec une avalanche de CGI (ce qu’on voit à l’écran est surtout le fruit d’un énorme travail de postproduction, le tournage « physique » avec les comédiens s’étant achevé mi-2023). Le cas de Christophe Gans est quand même fascinant : formé à l’IDHEC, c’est un type transi d’amour pour le cinéma de genre, qu’il a défendu de sa plume (aux plus jeunes, rappelons qu’il fut l’un des rédacteurs de la revue Starfix, fameuse publication mensuelle dans les années 1980). Mais son attachement sincère au fantastique et ses excellentes intentions ne suffisent pas à créer des œuvres qui susciteraient la même émotion. Il n’est pas le seul réal’ français dans cette catégorie, cela dit (très appliqués, les films que Maury & Bustillo ont tourné en anglais souffrent des mêmes défauts). Mais une fois ce constat posé, que faire ? Retour à Silent Hill est sorti en salles aussitôt après Gérardmer, le 4 février.

Et voilà, Gérardmer 2026, c’est terminé. Comme écrit en tête d’article, plus de 40 films ont été programmés cette année, il y avait donc d’autres titres à (re)découvrir dont Send Help, le dernier film de Sam Raimi, projeté uniquement lors de la soirée d’ouverture (nous n’y étions pas, mais le film sort ce 11 février dans les salles). Parmi les inédits, citons aussi Cold Storage de Jonny Campbell (écrit par David Koepp d’après son roman, avec Joe Keery et Liam Neeson), sur lequel se sont littéralement jetés les festivaliers (toutes les séances étaient complètes des jours avant l’ouverture du festival) et le film d’animation canadien L’Odyssée de Céleste, de Kid Koala, que plein d’élèves de primaire sont allés voir avec leurs maîtres d’école le vendredi après-midi. Et une fois de plus, on ne saurait mettre un point final à ce compte rendu sans tirer notre chapeau au bataillon de bénévoles (ils ne sont pas moins de 600 !) qui, à divers postes, font tourner à plein régime les rouages du festival. Leurs sourires et mots de bienvenue sont les premiers plaisirs que nous réserve l’arrivée dans les salles. À l’année prochaine !

Nos remerciements vont également à toute l’équipe de Hopscotch Cinéma (Alexis Delage-Toriel, Pierre Galluffo, Aliénor Hecht, Nino Vella, sans oublier Garance Mesnier du service presse, d’un précieux secours) ainsi qu’à Anthony Humbertclaude et Sophie Gaulier (SG Organisation, Nancy).