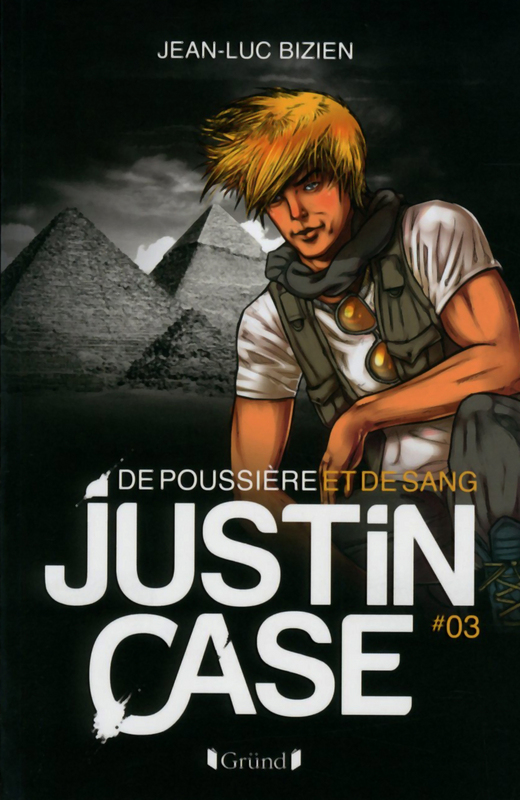

Créateur de l’aliéniste-détective Simon Bloomberg et du chasseur de vampires Vuk Kovasevic, Jean-Luc Bizien trempe volontiers sa plume dans l’encre la plus noire, mais il déploie aussi un éventail de couleurs chatoyantes à destination des jeunes lecteurs. Arrivé l’automne dernier dans les rayonnages des libraires, le troisième tome des aventures de son héros adolescent Justin Case, intitulé De Poussière et de sang, nous emmène dans une enquête pleine de rebondissements du côté des pyramides d’Égypte…

Jean-Luc, tu as publié récemment le troisième tome des aventures de Justin Case. Justin est un justicier, un redresseur de torts. Comment t’est venue l’idée de créer ce personnage ?

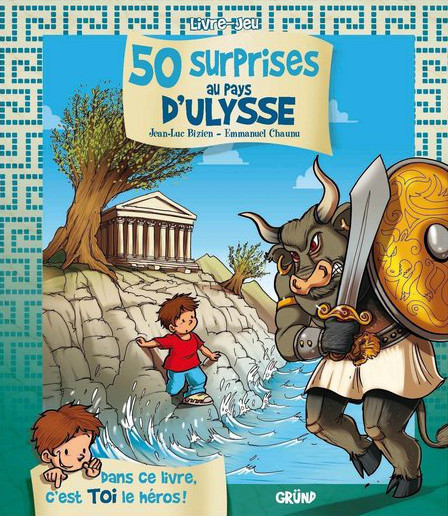

C’est une demande des éditions Gründ, pour lesquelles j’ai conçu depuis 1995 une cinquantaine de livres-jeu, dans la collection « Vivez l’aventure » puis dans celle des « 50 surprises ». L’éditeur et moi avons eu un sentiment d’usure concernant « Vivez l’aventure », nous avons eu l’impression d’avoir fait le tour de la question, cependant nous voulions poursuivre dans cette veine éditoriale et imaginer une nouvelle série. J’ai écrit Justin Case en m’inspirant du rythme des séries télé américaines dont sont friands les ados d’aujourd’hui. J’ai eu l’idée des deux carnets de jeu qui s’imbriquent en m’inspirant des deux coupures pub dans les séries, pendant lesquelles soit on vaque à ses occupations, soit on réfléchit en essayant d’anticiper la suite de l’intrigue. Maintenant, on peut très bien faire abstraction du côté ludique, choisir de ne pas faire les jeux et suivre le bouquin comme un thriller « classique ». Les lecteurs qui, en revanche, s’intéressent aux jeux prennent part aux carnets du héros et doivent réfléchir à sa place.

T’arrive-t-il parfois, particulièrement en littérature jeunesse, d’utiliser tes personnages pour faire passer des valeurs importantes à tes yeux ?

Je fais cela dans tous mes livres, mais sans que cela soit jamais flagrant. Je passe un contrat tacite avec le lecteur : celui-ci fait l’effort de lire un de mes livres, en échange j’essaie de lui faire passer un bon moment. Si, en plus, je parviens à le faire réfléchir sur telle ou telle question, c’est un peu ma cerise sur le gâteau. Le premier tome de Justin Case propose une réflexion sur la peine de mort, en même temps le lecteur est pris dans l’action, et s’il se pose des questions à ce sujet, je pense qu’il ne le fait qu’après. En littérature adulte, j’ai publié chez 10/18 un thriller fondé uniquement sur une interrogation quant à la violence qu’on a tous en nous. Je mentirais en affirmant que tous les lecteurs ont relevé cet aspect du livre, mais lorsque cela se produit et qu’on vient me rencontrer sur un salon pour en discuter, je suis ravi.

Justement, puisqu’on parle de violence, tu as créé il y a quelques années un personnage diamétralement opposé à Justin, pour le compte de la collection Club Van Helsing, il s’agit de Vuk Kovasevic, à la fois loup-garou et chasseur de monstres. En exergue du tout premier tome de ses aventures, on trouve un avertissement dans lequel tu précises ne partager aucune des valeurs du personnage…

Je dirais qu’on a tous en nous une part d’ombre, et Vuk, d’une manière totalement rock’n’roll, grotesque et assumée, est né d’une envie de repousser toutes les frontières, de refuser tous les interdits. L’avertissement dont tu parles se trouve en effet en ouverture de Mastication, publié chez Baleine, et je l’ai par la suite regretté, me demandant ce qui m’avait pris de prendre cette précaution. Pour moi, les aventures de Vuk sont un grand défouloir, avec des blagues au ras des pâquerettes, et qui, puisqu’on parlait tout de suite de valeurs et de message, me permettent de m’interroger sur la part d’humanité qu’on a en nous. Les bouquins sont ultra-jouissifs, destroy, violents, et en même temps le personnage se révèle beaucoup plus humain que ce qu’il paraît : c’est un vrai psychopathe, raciste, intolérant, et cependant il est capable de s’enflammer pour des causes et de consentir à des sacrifices. Sous sa carapace de monstre, il est au final beaucoup plus humain que bon nombre de héros aseptisés comme on en rencontre dans la littérature moderne, qui sont tous fracassés par la vie, tellement « humains »… Celui-là est fracassé, comme tout le monde, sauf qu’il l’assume complètement et en fait une espèce d’arme. Vuk est une sorte de super-héros rock’n’roll, je me suis beaucoup amusé à lui donner vie… Un petit éditeur m’a contacté récemment pour me proposer de reprendre ce personnage, de lui écrire de nouvelles histoires. Pourquoi pas ? Pour moi, Vuk est une récréation, c’est une explosion jubilatoire.

C’est aussi l’occasion pour toi de placer un paquet de références musicales…

(Rires) Oui, avec une tendance monomaniaque à citer Motörhead ! En fait, je travaille en musique, quel que soit le livre que j’écris. Le matin, mon premier réflexe après avoir bu mon café est de choisir les CD qui vont rythmer ma journée, en fonction du style du livre et de ce que j’ai à raconter. Et quand j’écris un Vuk, mon choix se porte essentiellement sur Motörhead.

Dans l’écriture, t’inspires-tu souvent de personnes réelles que tu as rencontrées ?

Oui, bien sûr. C’est une des premières leçons que j’ai apprises de Serge Brussolo, mon maître en littérature. C’est lui qui m’a fait observer que les pires monstres que l’on rencontre dans la vie sont ceux qui évoluent sous un masque social parfait : les vrais monstres, aujourd’hui, se baladent en costume-cravate, ils sont insoupçonnables, comme dans American Psycho. Je connais des types qui hantent les salons du livre et qui, tout en mettant en avant leur humanisme et leurs grands principes, sont en réalité de véritables Dr Jekyll & Mr Hyde ! C’est très intéressant d’exploiter de tels profils dans les bouquins. Selon moi, un auteur fonctionne comme une éponge, c’est quelqu’un qui va prendre à droite à gauche, s’inspirer, comme c’est mon cas, des aberrations de la société moderne pour les glisser dans une histoire.

Revenons aux nombreux livres-jeu que tu publiés pour les plus jeunes lecteurs : comment conçoit-on un tel ouvrage ? Y a-t-il un cahier des charges, des étapes obligatoires à suivre ?

En ce qui me concerne, le cahier des charges est très simple : le livre doit comporter 48 pages, couverture comprise, et il faut aller à l’essentiel. Je n’ai pas de technique particulière… Je sais que les auteurs anglais qui ont été publiés dans la même collection suivaient toujours le même canevas, et les gamins ont fini par s’en rendre compte en repérant quels étaient toujours les bons numéros de pages à suivre. En ce qui me concerne, je ne crois pas avoir écrit deux albums qui suivent le même chemin de fer. Ma méthode consiste à imaginer une histoire assez simple, puis à la complexifier après coup en proposant au fil du récit des solutions alternatives. Voilà, je ne travaille pas au pochoir, j’essaie avant tout de me faire plaisir. Quand j’étais plus jeune, j’ai eu envie de devenir dessinateur de B.D., et j’ai à présent énormément de bonheur à travailler dans les livres-jeu avec des virtuoses du crayon : je ressens un vrai bonheur à imaginer ce qu’eux vont pouvoir donner en illustrant mes récits. J’ai à cœur de leur proposer des intrigues qui leur permettront de mettre au mieux à profit leur talent pour enrichir les histoires.

Il y a maintenant un certain nombre d’années, tu as créé plusieurs jeux de rôles. Était-ce parce que tu étais toi-même joueur ?

Oui. Je ne suis plus de tout joueur, par manque de temps : à présent que je travaille en tant qu’auteur, je bosse 7 jours sur 7, 8 à 12 heures pas jour… alors plus question de jouer, même si j’en ai toujours envie ! J’ai découvert le jeu de rôle dans une armoire de C.D.I. d’École normale : j’étais élève-instituteur à Caen, on s’emmerdait copieusement… et voilà qu’on tombe un jour sur une vieille boîte de Donjons & Dragons, toute rouge, ainsi que sur la boîte de Ctulhlu. Et on est tombés dedans ! On a passé de très bons moments, on se lançait dans des confrontations d’idées passionnantes et, assez vite, on a ressenti le besoin d’écrire nous-mêmes nos scénarios. La découverte de cet univers a été l’occasion de faire de très belles rencontres : j’ai fait la connaissance de Paul Chion, de Dragon radieux (magazine et éditeur de jeux de rôle, en activité de 1984 jusqu’au début des années 1990 — NdR), au Salon du Jeu. Je lui ai parlé de mon jeu Hurlements en y allant totalement au bluff : je n’avais pas vraiment de scénario, juste un écran noir de maître du jeu avec le titre Hurlements en letraset et rien derrière ! Mais j’ai raconté à Paul une histoire, il a pensé qu’elle pouvait donner un jeu et il m’a fait confiance. Après, tout a été affaire de rencontres… J’ai fait la connaissance de Serge Brussolo via le jeu de rôles, en lui offrant une boîte d’Hurlements. Serge a deviné grâce à ce jeu que j’avais un talent de conteur et il m’a encouragé à me lancer dans la littérature… Par la suite, j’ai continué un peu dans cette voie avec Chimères. Le jeu de rôle a permis l’éclosion de toute une génération d’auteurs comme Anne Guéro — alias Ange — en bande dessinée, comme Fabrice Colin… des gens qui ont fait leurs gammes grâce à l’écriture de scénarios de jeux de rôles. Et je crois qu’en confrontant leur imaginaire à ceux des autres joueurs présents autour de la table, ces auteurs ont acquis une aisance particulière à cerner les ressorts qui font qu’une histoire fonctionne.

Le jeu de rôle a eu très mauvaise presse il y a quelques années. Est-ce un débat dans lequel tu t’es impliqué ou as-tu préféré suivre ça de loin ?

Je me suis impliqué, j’ai toujours été très militant : je suis même intervenu dans une émission de radio animée par le Doc, Difool et Tabatha Cash ! Franchement, Tabatha Cash invitée dans une émission pour y parler de jeu de rôle… On croit rêver ! Bref, des amis m’avaient fait signe pour me prévenir que ce truc passait en direct, j’ai allumé la radio et entendu plein de gamins de 14, 15 ans, mordus de jeux de rôles, qui appelaient pour témoigner de leur passion et qui se faisaient piéger car leur discours, justement, était celui de passionnés, décousu… et ils ne rencontraient en face qu’un mur ! Résultat, ils passaient pour des exaltés, pour des adeptes d’une mini-secte. Alors j’ai décroché à mon tour le téléphone. Je suis tombé au standard sur un gars qui m’a tutoyé d’emblée alors qu’à l’époque, j’avais déjà plus de trente ans. Il s’adressait à moi comme si j’en avais quinze, et lorsque je suis passé à l’antenne, une sorte de dialogue s’est installé… je me souviens avoir vanné Difool, l’envoyant direct dans les cordes, et j’ai eu droit à trois minutes de véritable conversation avec le Doc. J’ai pu lui faire comprendre que le jeu de rôle était une sorte de rêve éveillé, de théâtre improvisé qui permettait à tous les joueurs de passer un bon moment, et qu’on n’avait rien à voir avec l’image de tarés satanistes que certains voulaient nous coller. Trois minutes d’antenne, ce n’était pas grand-chose, mais ça m’avait fait beaucoup de bien à l’époque !

Tu avouais tout à l’heure travailler tous les jours près de douze heures. Entre la littérature adulte, la littérature jeunesse, les livres-jeu… trouves-tu facilement le temps de dormir ?

Je ne dors pas très bien ni beaucoup, mais je dors quand même, heureusement ! Je crois que j’ai beaucoup de chance dans ce métier : en France, on a tendance à coller les gens dans des petites cases et à surtout faire en sorte qu’ils n’en sortent jamais. Je suis arrivé de l’univers du jeu de rôle, j’écris de la littérature jeunesse ; après, sans crier gare, je bifurque vers le thriller teigneux, Vuk est venu se greffer là-dessus… et dans le même temps, je publie une série de romans chez 10/18, qui représente une vraie caution littéraire. Les plus obtus ne savent pas où me ranger ! Et j’adore ça : chaque genre que j’aborde est une sorte de poumon qui me permet de respirer chaque jour un air différent. Je n’éprouve jamais l’angoisse de la page blanche : dès qu’un projet coince, je peux passer à un autre, rebondir… Même une histoire en vingt planches pour les gamins va me permettre de réfléchir en tâche de fond à un thriller beaucoup plus ambitieux et tortueux. J’ai donc beaucoup de boulot, et j’aurais vraiment tort de me plaindre : pouvoir passer d’un genre à un autre est un luxe qu’aujourd’hui peu d’auteurs peuvent s’offrir.

Les aventures de Justin Case sont publiées par l’éditeur Gründ. En littérature jeunesse, Jean-Luc Bizien a également débuté en 2013 la série de romans d’aventure Katana, situés dans le Japon médiéval. Vent rouge et Dragon noir — les titres de ces premiers tomes — sont édités par Le Pré aux Clercs.